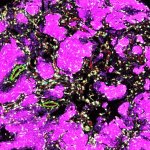

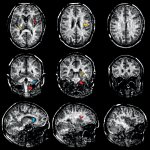

News • Quantitative Gewebeerfassung

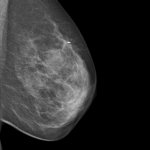

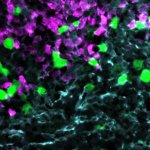

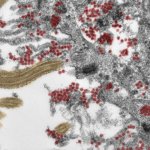

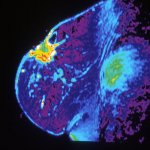

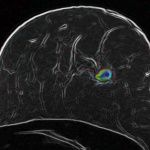

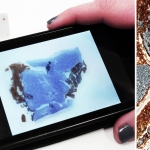

Farb-Röntgen verspricht Fortschritte in der Histologie

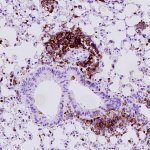

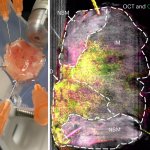

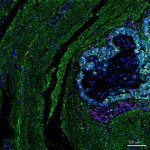

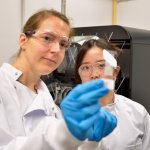

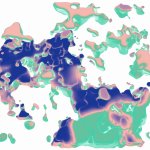

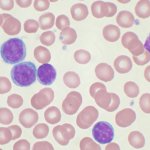

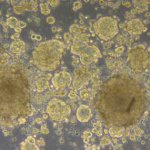

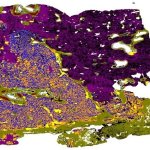

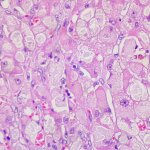

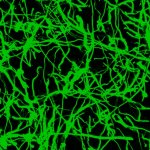

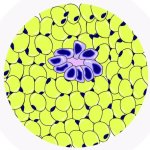

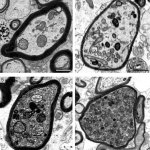

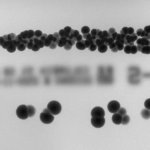

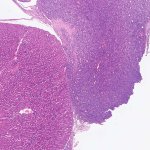

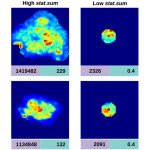

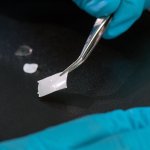

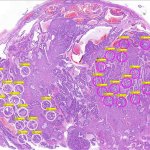

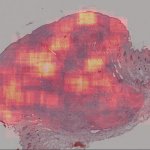

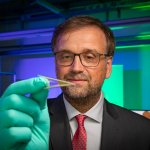

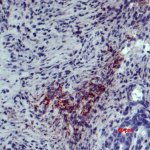

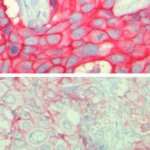

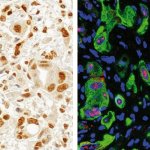

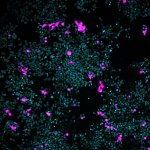

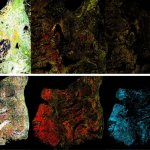

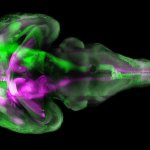

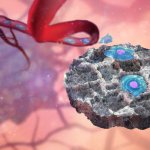

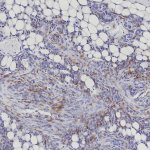

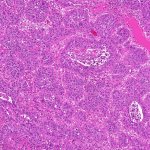

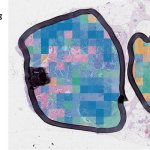

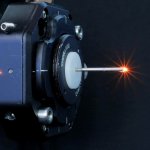

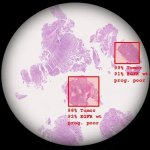

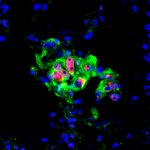

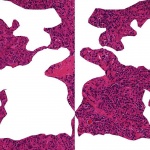

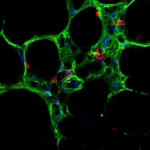

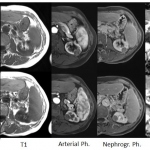

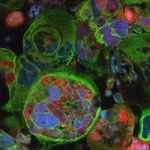

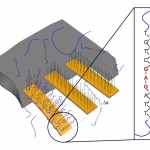

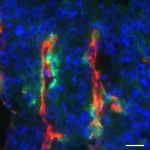

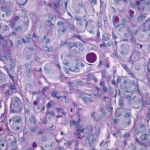

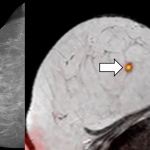

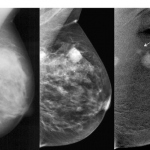

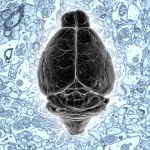

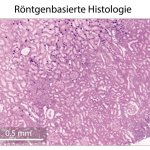

Sieht aus wie ein histologischer Gewebeschnitt, ist aber ein Röntgenbild: Ein internationales Team hat eine zerstörungsfreie Methode entwickelt, die Farbstoffe mit 3D-Röntgenbildgebung verbindet.