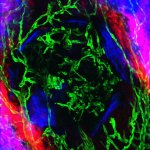

News • Mikroskopiemethode zeigt Unterschiede

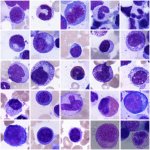

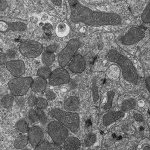

Neue Einblicke: Schädel heilen anders

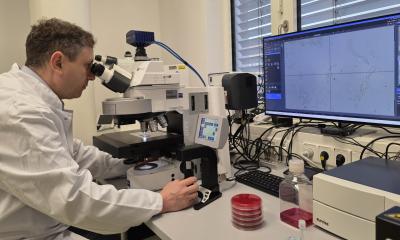

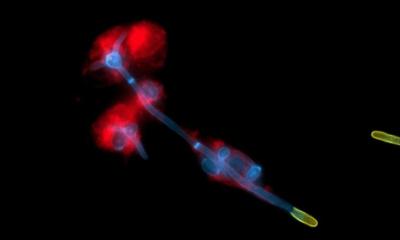

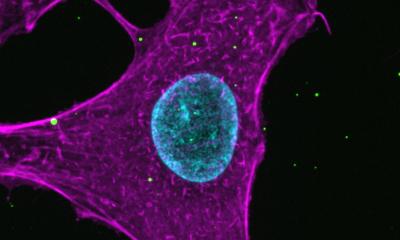

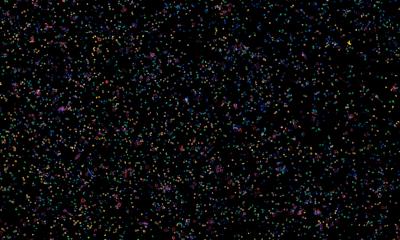

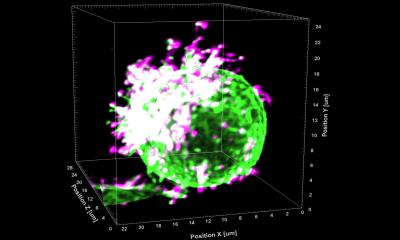

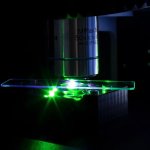

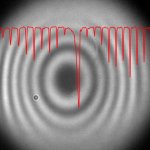

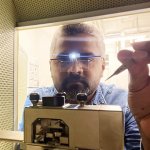

Der Schädel heilt nach Verletzungen anders als andere Knochen. Diese Beobachtung gelang jetzt erstmals einem Forscherteam mithilfe eines hochspezialisierten Lasermikroskops.