© TU Wien

News • Mechanische Schäden

Bio-Chip untersucht Verletzungen am Gewebe

Eine kleine Verletzung im Gewebe kann große Auswirkungen haben. Viele unserer körperlichen Beschwerden hängen mit biomechanischen Einwirkungen zusammen – von Verletzungen der Haut bis hin zu Gelenks- oder Knorpelentzündungen, die durch übermäßige Beanspruchung entstehen.

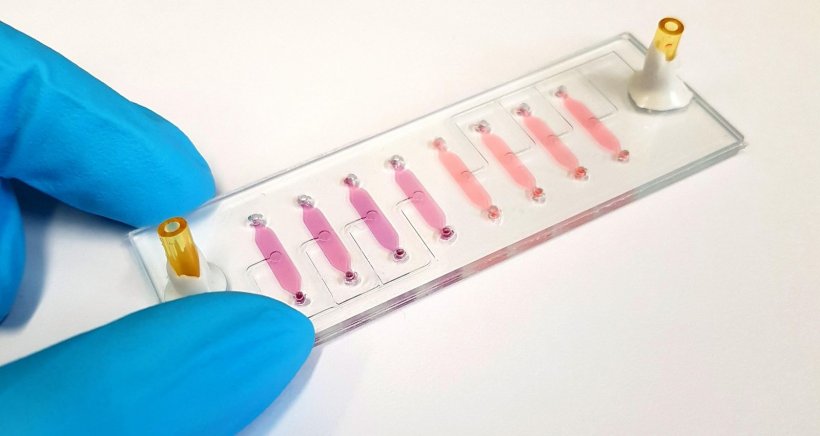

Winzige Gewebeschäden waren bisher allerdings schwer zu untersuchen, nicht zuletzt deshalb, weil der Heilungsprozess individuell sehr unterschiedlich sein kann. An der TU Wien wurde nun eine Methode entwickelt, Gewebe in scheckkartengroßen Bio-Chips zu züchten und auf genau definierte Weise mechanischem Stress auszusetzen. Das ermöglicht nicht nur wichtige Grundlagenforschung über Gewebsverletzungen, es öffnet auch die Tür zu besserer individualisierter Medizin: Im Laborversuch kann man etwa ausprobieren, welche Medikamente für eine bestimmte Person am besten sind.

Wenn man heute Verletzungen behandelt, dann kann man sich nur nach Durchschnittswerten richten, die bei statistischen Auswertungen ermittelt wurden. Manchmal ist das aber nicht gut genug

Peter Ertl

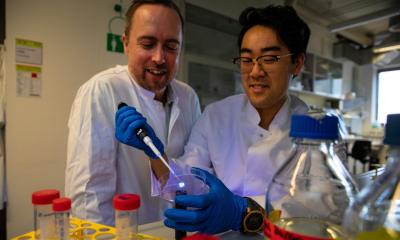

„Wir haben in unserem Labor mittlerweile viel Erfahrung mit der Herstellung von Geweben – von Knorpeln über Blutgefäße bis hin zu Hautgewebe“, sagt Prof. Peter Ertl, Leiter der Cell-Chip-Forschungsgruppe am Institut für angewandte Synthesechemie der TU Wien. „Wenn man allerdings wissen will, wie diese Gewebe auf mechanischen Stress reagieren, dann muss man einen Weg finden, den Gewebeproben auf sehr kontrollierte und exakt reproduzierbare Weise bestimmte Verletzungen zuzufügen. Genau das macht unser Bio-Chip nun möglich.“

Die Bio-Chips in Peter Ertls Labor bestehen aus transparentem Kunststoff. Sie enthalten Kammern im Durchmesser von wenigen Millimetern, in denen man Gewebe wachsen lässt. Außerdem kann das Gewebe durch feine Leitungen mit Nährstoffen oder auch mit Medikamenten versorgt werden. Um mechanische Verletzungen hervorzurufen wurde direkt in den Chip eine dünne Membran eingebaut, an der ein fester Mikro-Stempel befestigt ist. Mit Druckluft kann man die Membran von außen ansteuern und damit den Stempel ins Gewebe pressen. „Damit ist nun alles möglich, von einer leichten Gewebemassage bis zum Stanzen von Löchern“, sagt Peter Ertl. Damit kann man wichtige Fragen beantworten, die man mit anderen Methoden, beispielsweise in Tierversuchen, gar nicht untersuchen könnte. Man kann im Bio-Chip etwa genau dieselbe Stelle mehrfach verwunden und dadurch herausfinden, wie das Gewebe auf wiederholte schwere Belastung reagiert.

Ganz besonders interessant ist die Bio-Chip-Methode allerdings unter dem Gesichtspunkt der individualisierten Medizin: „Wenn man heute Verletzungen behandelt, dann kann man sich nur nach Durchschnittswerten richten, die bei statistischen Auswertungen ermittelt wurden“, sagt Peter Ertl. „Manchmal ist das aber nicht gut genug. Eine Medikamentendosis, die bei einer Person noch gar keine Auswirkungen hat, ist für jemand anderen vielleicht schon zu viel.“

Gerade für schwierige, chronische Fälle bietet die Bio-Chip-Technologie die Möglichkeit, ganz individuell die beste Lösung herauszufinden. Man kann Zellen entnehmen, sie in Bio-Chips zu mehreren kleinen Gewebestücken heranwachsen lassen und dann präzise austesten, welche Behandlung in diesem konkreten Fall die beste ist.

Diese Bio-Chip-Technologie zur Untersuchung mechanischer Gewebsverletzungen wurde bereits patentiert. „Wir wollen nun mit Firmen aus dem Biotechnologie-Bereich zusammenarbeiten, um die Technologie auf leicht anwendbare Weise auch anderen Forschungslabors zur Verfügung stellen zu können“, sagt Peter Ertl. „Der Bedarf dafür ist jedenfalls da – wir wollen mit unserer Technologie nun einen wichtigen Schritt in Richtung der individualisierten Medizin möglich machen.“

Quelle: Technische Universität Wien

30.10.2019