News • Effektivität gegen Bakterien im Körper

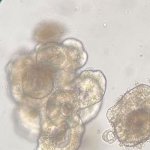

Welche Antibiotika wirken wirklich? Neuer Test bringt es ans Licht

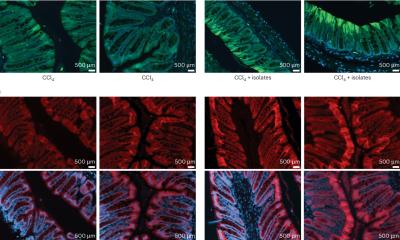

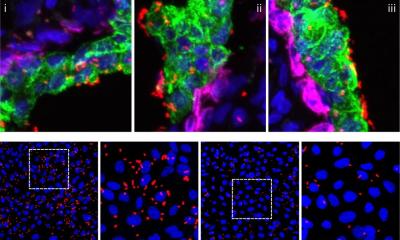

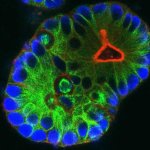

Wirksam im Labor – aber auch im Körper? Forschende der Universität Basel stellen eine neue Methode vor, um zu messen, wie effektiv Antibiotika Bakterien abtöten.