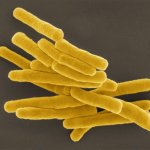

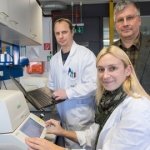

News • Koinfektions-Strategien

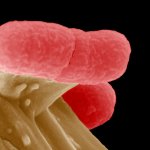

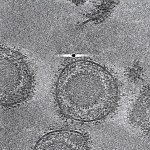

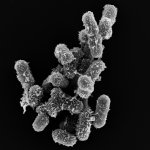

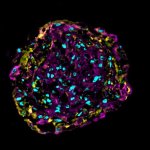

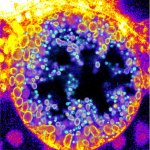

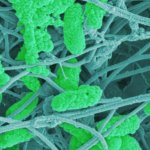

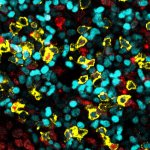

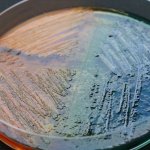

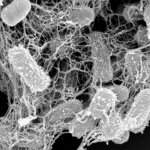

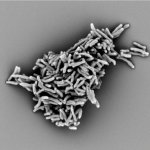

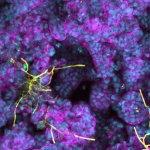

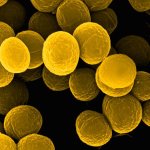

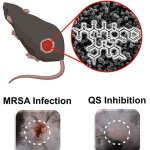

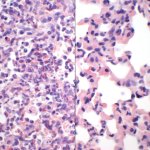

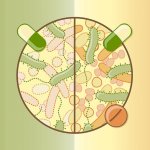

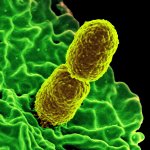

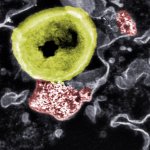

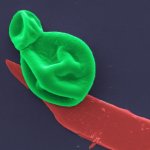

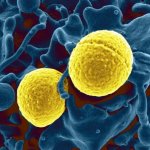

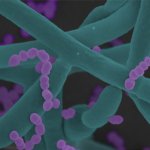

Pilze und Bakterien können gefährliche Allianz bilden

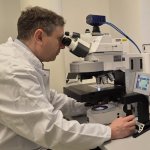

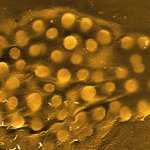

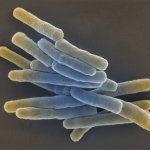

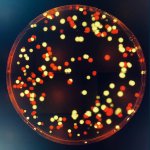

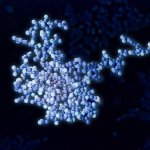

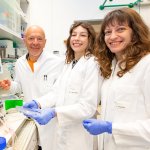

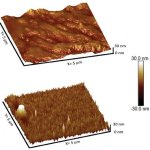

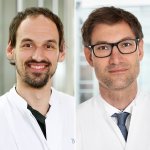

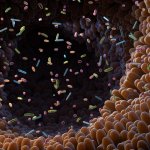

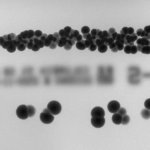

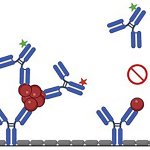

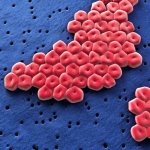

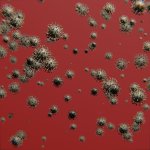

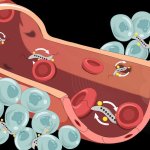

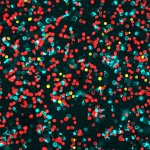

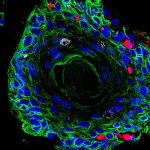

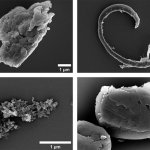

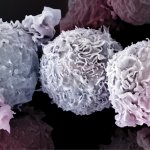

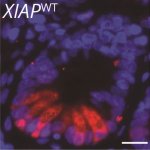

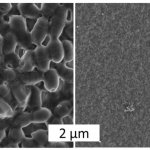

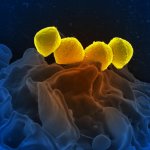

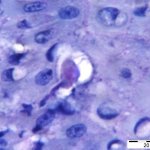

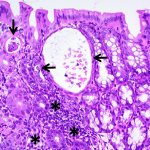

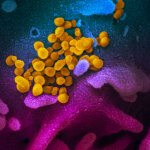

Forscher zeigen, dass der Hefepilz Candida albicans und das Bakterium Enterococcus faecalis unter bestimmten Bedingungen eine Allianz bilden – und gemeinsam deutlich schwerere Schäden verursachen.