© Foto: Volker Lannert/Uni Bonn

News • Resistenzmechanismus erforscht

Studie klärt auf, wie sich Staphylokokken gegen Antibiotika schützen

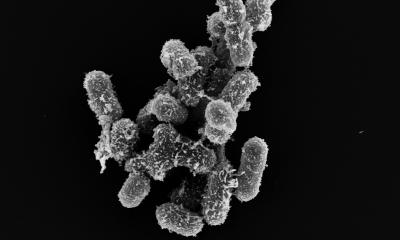

Das Hautbakterium Staphylococcus aureus entwickelt oft Antibiotika-Resistenzen. Es kann dann schwer zu behandelnde Infektionen verursachen. Forschende der Universität Bonn haben aufgeklärt, wie raffiniert sich ein bestimmter Staphylococcus aureus-Stamm gegen das wichtige Antibiotikum Vancomycin schützt.

Die Ergebnisse sind nun in der Fachzeitschrift Microbiology Spectrum erschienen.

Die Forschenden untersuchten in der Studie die Resistenzentwicklung bei einem Staphylococcus aureus-Stamm, der für den Menschen ungefährlich ist. Sie züchteten ihn dazu im Labor in Nährmedien an, denen sie sukzessiv steigende Mengen Vancomycin zugaben. Staphylokokken mutieren natürlicherweise schnell. Dem untersuchten Stamm fehlt zudem ein Mechanismus, der diese genetischen Änderungen normalerweise repariert. Dadurch erlangt er besonders rasch neue Eigenschaften, darunter auch solche, die mit einer größeren Toleranz gegen Vancomycin einhergehen. In Gegenwart des Antibiotikums überleben nur diese Mutanten. „Binnen acht Wochen erhielten wir so einen Stamm, der mit mehr als der 100-fach erhöhten Konzentration des Antibiotikums zurechtkam“, erklärt Prof. Dr. Gabriele Bierbaum vom Institut für Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie am Universitätsklinikum Bonn. Die Forschenden wollten nun herausfinden, wie der Stamm mit dem Kürzel VC40 das schafft.

© Foto: Volker Lannert/Uni Bonn

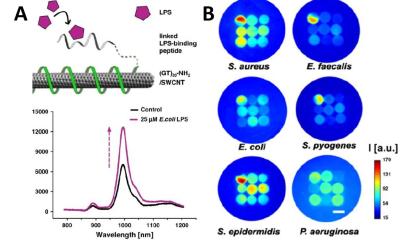

Bakterien sind Einzeller, die von einem dünnen Häutchen aus Lipiden umschlossen sind, der Membran. Diese ist fast so empfindlich wie eine Seifenblase; schon ihr eigener Innendruck würde Staphylokokken daher platzen lassen. An die Membran schließt sich deshalb eine Zellwand an, die das Bakterium wie eine äußerst robuste Schutzkleidung umschließt. Diese Wand besteht aus mehreren Schichten von Kohlenhydratketten, die miteinander über Peptide quervernetzt sind, dem Peptidoglykan. Dadurch entsteht ein stabiles Gewebe.

Staphylokokken und andere Bakterien erzeugen die Grundbausteine dieses Gewebes in ihrem Cytoplasma und schleusen sie dann durch die Membran nach außen. Das Antibiotikum Vancomycin fängt sie dort ab und verhindert, dass sie in die Wand eingebaut werden. Als Resultat sterben die Zellen ab. „Unser Bakterienstamm verfügt über eine sehr viel dickere Wand als normale Staphylokokken“, sagt Bierbaum. „In ihr gibt es zudem viele Molekülketten, deren Enden kaum vernetzt sind. Diese nicht vernetzten Stellen können Vancomycin binden.“ Die Zellwand wirkt so wie eine Art Schwamm, der das Antibiotikum aufsaugt und verhindert, dass es zur Membran gelangt. Zugleich verstopft das gebundene Vancomycin die Poren dieses Schwamms und behindert dadurch den Weg zur Membran.

Diese Strategie hat allerdings ihren Preis: „Die Wand wird durch ihre geringere Vernetzung geschwächt“, erläutert Michael Hort, der in Bierbaums Arbeitsgruppe promoviert. „Sie wird daher leichter durch bestimmte Enzyme zerstört, die Autolysine.“ Autolysine werden von Bakterien beispielsweise bei der Vermehrung benötigt: Sie schneiden bei der Zellteilung die Zellwand auf und sorgen dafür, dass die Zellen sich trennen können. Auch wenn die Zelle wächst, öffnen die molekularen Scheren immer wieder die Nähte des Schutzanzuges, so dass neue Peptidoglykanflicken eingesetzt werden können. Autolysine sind demnach von großer Bedeutung.

Unsere Studie zeigt, wie Mutationen einander so raffiniert ergänzen können, dass der Stamm im Resultat eine ausgeprägte Resistenz entwickelt

Gabriele Bierbaum

Für die Bakterien mit geschwächter Zellwand stellen sie jedoch eine Gefahr dar. Wie sich der Staphylokokken-Stamm dagegen wehrt, konnten die Forschenden für eines der wichtigsten Autolysine zeigen: S. aureus VC40 verändert dazu einen bestimmten Bestandteil der Zellwände, die Wandteichonsäuren. Diese spielen bei der normalen Quervernetzung nur eine untergeordnete Rolle und übernehmen andere Aufgaben. Der VC40-Stamm bindet bestimmte Zuckermoleküle an die Teichonsäuren. Diese sind dadurch in der Lage, die Bindung des Autolysins an die Zellwand zu hemmen. „Wir haben einen Tochterstamm von S. aureus VC40 erzeugt, der diese Zuckermoleküle nicht einbaut“, sagt Bierbaum. „Er wurde dadurch fast 20-fach empfindlicher gegen Vancomycin.“

Staphylokokken sind weit verbreitet; unter anderem leben sie auf der Haut der meisten Menschen. In der Regel sind sie dort harmlos. Wenn sie jedoch in Wunden oder den Blutkreislauf gelangen, können sie schwere Entzündungen auslösen. Die sogenannten MRSA-Stämme (das Kürzel steht für „Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus“) sind oft gegen mehrere Antibiotika unempfindlich und lassen sich daher nur schwer bekämpfen. „Unsere Studie zeigt, wie Mutationen einander so raffiniert ergänzen können, dass der Stamm im Resultat eine ausgeprägte Resistenz entwickelt“, erklärt Gabriele Bierbaum. „Sie verbessert so das Verständnis dafür, auf welche Weise Staphylokokken sich durch spontane genetische Änderungen auf ihre Umgebung einstellen und der Wirkung von Antibiotika entgehen.“

Quelle: Universität Bonn

22.10.2021