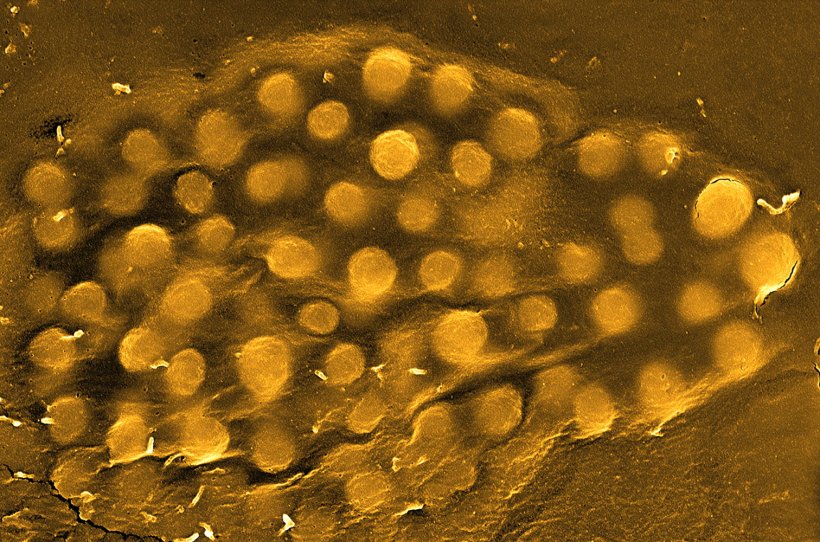

© HZI / Manfred Rohde

News • α-Hämolysin-Inhibitor

Mit Pathoblockern gegen Lungenentzündung durch Staphylokokken

Eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) hat einen vielversprechenden neuen Wirkstoffkandidaten gegen schwere Lungeninfektionen durch den Krankenhauskeim Staphylococcus aureus entdeckt.

Die Studie, die gerade in Cell Host & Microbe veröffentlicht wurde, beschreibt erstmals, wie kleine Moleküle aus der Klasse der Quinoxalindione gezielt das bakterielle Toxin α-Hämolysin blockieren – einen zentralen Auslöser für Gewebeschäden und Entzündungen.

Lungenentzündungen mit dem Bakterium Staphylococcus aureus zählen zu den gefährlichsten Infektionen, die im Krankenhaus auftreten können. Besonders besorgniserregend sind multiresistente Stämme, gegen die viele Antibiotika nicht mehr wirken. Diese Erreger sind weltweit verbreitet und stellen selbst für moderne Gesundheitssysteme eine große Herausforderung dar. Trotz intensiver Therapie liegt die Sterblichkeit bei betroffenen Patienten häufig über 20%. „Selbst mit eigentlich wirksamen Antibiotika sind Infektionen mit Staphylococcus aureus oft schwer behandelbar“, sagt Prof. Mark Brönstrup, Letztautor der Studie und Leiter der Abteilung „Chemische Biologie“ am HZI. „Unsere neuartige Strategie greift daher nicht das Bakterium selbst an, sondern neutralisiert gezielt ein von ihm produziertes Toxin. Damit eröffnen wir eine neue therapeutische Perspektive – besonders für schwer erkrankte Menschen mit hohem Risiko.“

Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich auch große bakterielle Toxine gezielt mit kleinen Molekülen hemmen lassen – das öffnet Türen für eine völlig neue Klasse von Antiinfektiva

Aditya Shekhar

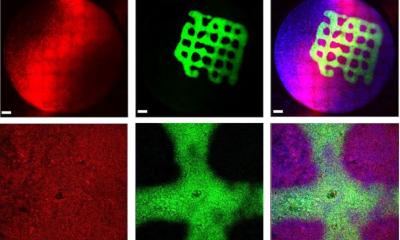

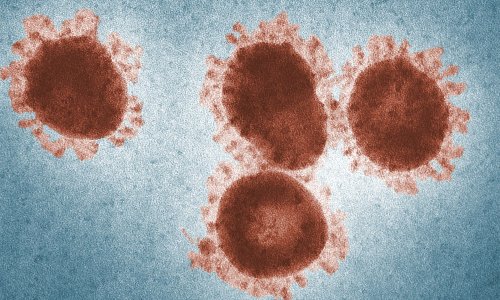

Es geht im neuen Forschungsansatz um die zielgerichtete Blockade des Schlüsselfaktors α-Hämolysin, eines Proteins, das in der Lunge Poren in Zellmembranen bildet und so zu Zerstörung von Lungengewebe und Immunzellen, Entzündung und letztlich zur Verschlechterung des Krankheitsverlaufs führt. Die Forschenden entwickelten ein miniaturisiertes Testsystem, mit dem sie über 180.000 Substanzen auf ihre Fähigkeit hin untersuchten, die Wirkung von α-Hämolysin zu blockieren. Wirkstoffkandidaten aus der Klasse der Quinoxalindione, insbesondere die Substanz H052, erwiesen sich dabei als hochwirksam, sowohl in Zellkultur als auch in Tiermodellen. „Unser Ziel war es, einen niedermolekularen Wirkstoff zu entwickeln, der das Toxin unschädlich macht, bevor es Schaden anrichtet – und genau das leisten die Quinoxalindione“, sagt Dr. Aditya Shekhar, Erstautor der Studie. „Besonders beeindruckend war, dass wir nicht nur Zellen schützen, sondern auch bei infizierten Mäusen das Überleben signifikant verbessern konnten.“

Im Mausmodell konnte der Wirkstoff die Überlebensrate bei einer akuten Lungeninfektion mit dem hochvirulenten S. aureus-Stamm USA300 deutlich erhöhen, sowohl bei vorbeugender als auch bei therapeutischer Verabreichung. Gleichzeitig reduzierten sich Entzündungsmarker sowie die bakterielle Last in der Lunge von immunkompetenten Mäusen. Ebenfalls wirkungsvoll war die Kombination von H052 mit dem Antibiotikum Linezolid.

Das Konzept der sogenannten „Pathoblocker“, also Wirkstoffe, die bakterielle Virulenzmechanismen und nicht das Bakterium selbst hemmen, gilt als zukunftsweisend. Da kein Selektionsdruck auf das Bakterium ausgeübt wird, ist das Risiko für Resistenzentwicklung deutlich geringer. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich auch große bakterielle Toxine gezielt mit kleinen Molekülen hemmen lassen – das öffnet Türen für eine völlig neue Klasse von Antiinfektiva“, ergänzt Shekhar. Dank guter Herstellungsmöglichkeiten und Verträglichkeit könnte der Wirkstoffkandidat H052 insbesondere als Infusionspräparat in Kliniken eingesetzt werden – etwa zur Vorbeugung schwerer Lungenentzündungen bei Risikopatienten.

Die Forschung wurde maßgeblich am HZI in Braunschweig und im Rahmen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) in enger Partnerschaft mit dem Lead Discovery Center (LDC) in Dortmund durchgeführt. Dafür erhielt das Forschungsteam eine Meilenstein-abhängige Förderung von der gemeinnützigen Vereinigung CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) in Höhe von bislang 4,9 Mio. US-Dollar; weitere Mittel bis zum Ende der Phase 1 der klinischen Prüfung stellt CARB-X je nach Projektfortschritt in Aussicht.

Die in dieser Studie eingesetzten Tierversuche mit Mäusen wurden ausschließlich unter strenger Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und ethischen Standards durchgeführt. Ziel war es, mit möglichst wenigen Tieren aussagekräftige Daten zu generieren, die zur Entwicklung neuer Therapieoptionen für schwerkranke Patienten beitragen können. Die gewonnenen Erkenntnisse stellen einen wichtigen Schritt dar, um langfristig tierversuchsfreie Modelle und klinische Anwendungen zu entwickeln.

Quelle: Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

01.04.2025