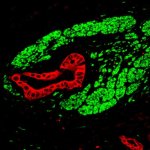

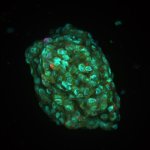

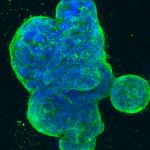

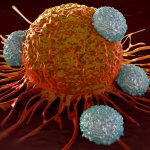

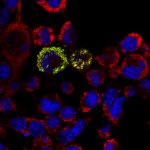

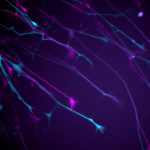

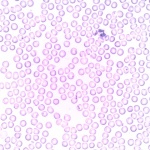

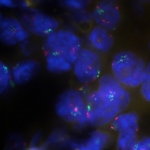

News • Immunzellen im Fokus

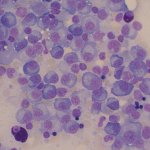

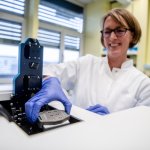

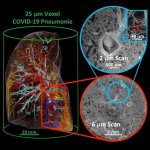

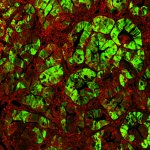

Forscher sind Ursache von Long Covid auf der Spur

Wie Long Covid entsteht, ist noch weitgehend unverstanden. Eine aktuelle Studie beleuchtet molekulare Zusammenhänge, die helfen, die Ursachen der Erkrankung besser zu verstehen.