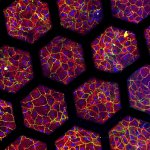

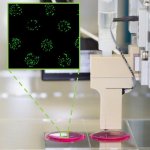

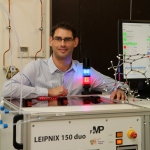

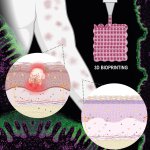

News • 3D-Bioprinting

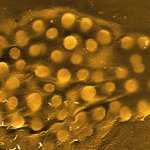

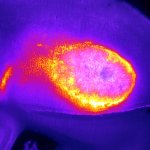

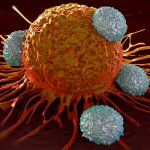

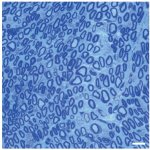

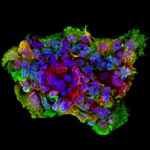

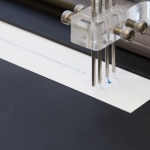

Forschung zu Hautkrankheiten – ohne Tierversuche

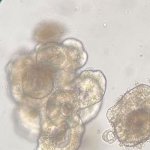

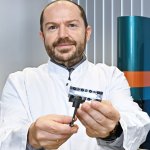

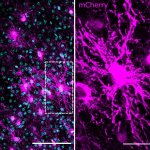

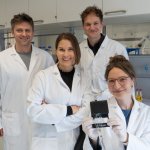

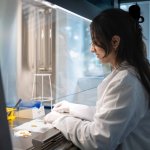

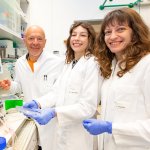

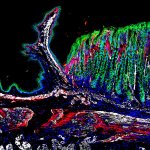

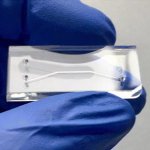

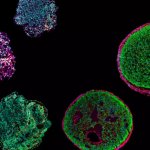

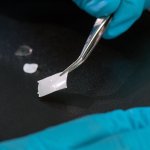

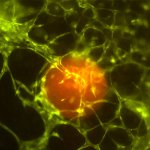

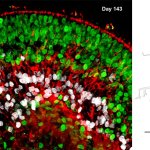

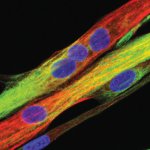

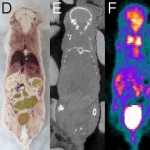

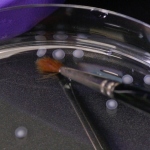

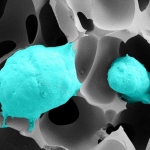

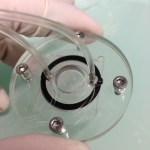

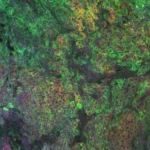

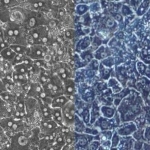

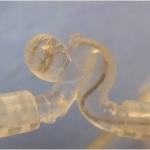

Alternative zum Tierversuch: An der TU Wien werden 3D-Druck-Verfahren entwickelt, mit denen lebendes biologisches Gewebe hergestellt werden kann – etwa für die Forschung an Hautkrankheiten.