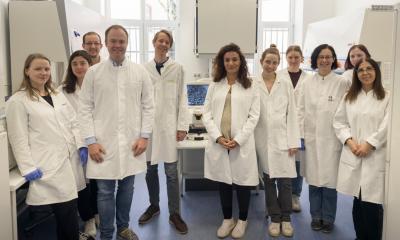

© Verena Linhard/Frankfurt UAS

News • In-vitro-Labormodell

Entstehung von Kniegelenksarthrose auf der Spur

Frankfurt UAS entwickelt im Studiengang Bioverfahrenstechnik ein in-vitro-Modell zur Untersuchung früher Krankheitsstadien

© Frankfurt UAS

Kniegelenksarthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung bei Erwachsenen. Dabei wird das Knorpelgewebe im Kniegelenk nach und nach abgebaut – mit schmerzhaften Entzündungen und eingeschränkter Beweglichkeit als Folge. Eine Heilung ist bislang nicht möglich. Um neue Behandlungsansätze zu entwickeln, müssen die zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen besser verstanden werden. Ein Forschungsteam der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) unter Leitung von Prof. Dr. rer. nat. Ilona Brändlin und unter Mitwirkung der Promovendin Laura Weimer, M. Eng., untersucht im Studiengang Bioverfahrenstechnik am Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften die zellulären und molekularen Prozesse der Arthrose-Entstehung. Das Projekt wird nach der personellen Förderung durch den Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften der Frankfurt UAS zusätzlich von der B. Braun Stiftung im Rahmen der Grundlagenforschung mit weiteren Sach- und Personalmitteln unterstützt und läuft noch bis September 2026.

„Unser Ziel ist es, die Entstehung der Arthrose auf molekularer Ebene so genau wie möglich im Labor nachzuvollziehen“, erklärt Prof. Dr. Ilona Brändlin. „Wenn wir verstehen, wie sich die Krankheit in ihren frühen Phasen entwickelt, können wir gezielter neue Behandlungsansätze erproben. Langfristig wollen wir das Modell nutzen, um neue Wirkstoffe und Therapien zu testen.“

© Privat

„Mit dem entwickelten Modell können wir die frühen Veränderungen im Knorpel erstmals unter kontrollierten Bedingungen nachvollziehen. Das ermöglicht uns, molekulare Abläufe systematisch zu analysieren und ihre Rolle bei der Krankheitsentstehung besser einzuordnen“, so Laura Weimer, deren kooperative Promotion in Zusammenarbeit mit der University of Huddersfield (Prof. Dr. Alan Smith) sowie der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main (Prof. Dr. Frank Zaucke) erfolgt.

Grundlage für das Projekt ist ein sogenanntes in-vitro-Modell – ein Laborverfahren, bei dem Zellen und Gewebe außerhalb des Körpers unter lebensnahen Bedingungen kultiviert werden. Das Team verwendet osteochondrale Gewebeproben aus Schweinekniegelenken, die direkt vom Schlachtbetrieb bezogen werden. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Tierversuche. Die Proben enthalten sowohl Knorpel- als auch Knochenanteile und ermöglichen so ein realitätsnahes Nachbilden des Gelenks.

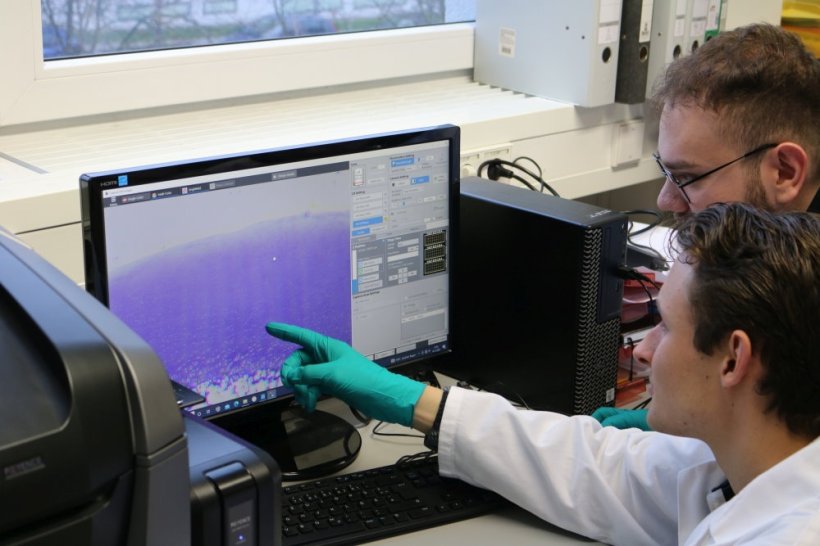

Im Labor werden die Gewebe gezielt mit Signalstoffen stimuliert, die in der Arthrose-Entstehung eine Rolle spielen. Ergänzend wird ein Zellkulturmodell eingesetzt, in dem isolierte Chondrozyten (Knorpelzellen) untersucht werden. So kann das Team die Reaktion einzelner Zellen auf die Stimulation analysieren und mit Prozessen im Gewebe vergleichen.

© Verena Linhard/Frankfurt UAS

In den bisherigen Versuchen konnte das Forschungsteam zeigen, dass sich Zellen und Gewebe über mehrere Wochen stabil kultivieren lassen. Die Gewebe wurden umfassend charakterisiert, etwa hinsichtlich Struktur und Proteinverteilung mittels histologischen und immunhistochemischen Färbungen. Weitere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Zellen und das Gewebe aktiv auf Stimuli reagieren und die Arthrose im Labor eingeleitet werden kann, das zu messbaren Veränderungen der physiologischen Proteinverteilung führt – ein entscheidender Aspekt für die zukünftige Entwicklung von Knorpelersatzgeweben.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einbeziehung mechanischer Kräfte. Mithilfe einer im Rahmen eines IFOFO-Antrags der Frankfurt UAS entwickelten Belastungsapparatur soll das Gewebe regelmäßig komprimiert werden, um die physiologischen Bedingungen im Gelenk noch realistischer nachzubilden.

Künftig soll das Modell auch dazu dienen, pharmakologisch wirksame Substanzen oder bestehende Behandlungsmethoden – etwa wie z.B. Hyaluronsäure-Injektionen, sowie weitere zu analysierende Arzneimittel – unter kontrollierten Bedingungen zu testen und valide Daten zu erhalten.

Quelle: Frankfurt University of Applied Sciences

25.11.2025