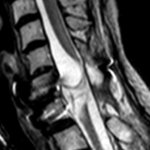

News • Mathematik hilft Medizin

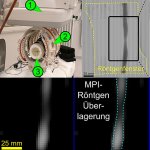

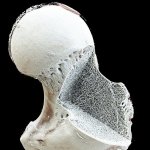

Implantate: Simulation sagt Knochenveränderungen voraus

Ein Forschungsprojekt an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm unterstützt die Medizin, indem es eine Simulation für Umbauprozesse am Knochen entwickelt.