News • Entzündungsfördernde Zytokine im Fokus

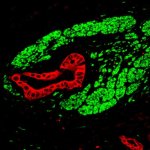

Krebs-induzierte Kachexie: Neue Einblicke in den Muskelschwund

Durch Krebs induzierte Kachexie (CIC) führt bei Betroffenen zu starkem Gewichtsverlust und greift oft auch den Herzmuskel an. Bislang unbekannte Mechanismen könnten zu neuen Therapien führen.