Bildquelle: R. Sigaud/KiTZ

News • „Nachbarschaft“ bei kindlichen Hirntumoren

Niedriggradiges Gliom: Forscher nehmen Tumorumgebung ins Visier

Immunzellen der Tumorumgebung entscheiden über Therapieerfolg bei kindlichen Hirntumoren

Wie eine förderliche oder hinderliche „Nachbarschaft“ bei kindlichen Hirntumoren aussieht, zeigt die bislang umfänglichste Studie zur Tumor-Mikroumgebung in niedriggradigen Gliomen des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg (KiTZ), des Universitätsklinikums Jena, des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD). Die im Fachjournal Nature Immunology veröffentlichte Studie gibt auch Hinweise darauf, wie sich die Kommunikation des Tumors möglicherweise blockieren lässt.

Es war bislang schwierig, die genaue Zusammensetzung der Tumor-Mikroumgebung bei kindlichen niedriggradigen Gliomen zu analysieren, um beispielsweise auch Vorhersagen zum Therapieverlauf machen zu können

Till Milde

Niedriggradige Gliome sind die häufigste Hirntumorart bei Kindern – und gleichzeitig wenig untersucht. Die Tumoren sind meist gutartig und die jungen Patienten haben in der Regel eine gute Überlebenschance. In einigen Fällen wachsen die Tumoren jedoch kontinuierlich weiter, es kommt zu neurologischen Beeinträchtigungen und die Kinder haben lebenslang mit den Auswirkungen der Tumoren und der Behandlung zu kämpfen.

Warum manche der Tumoren schnell oder langsam wachsen, sich besser oder schlechter kontrollieren lassen und es in manchen Fällen trotz erfolgreicher Behandlung zu Rückfällen kommt, hängt dabei nicht nur von den Krebszellen selbst, sondern auch den Zellen in der Umgebung ab. Der Tumor wendet dabei unterschiedliche Tricks an, um die Zellen in der Nachbarschaft so zu manipulieren, dass sie Blut- und Lymphgefäße bilden, die ihn versorgen, das Tumorgewebe stützen oder sogar die Blut-Hirnschranke so beeinflussen, dass Medikamente nicht eindringen können. Gleichzeitig wandern Immunzellen ein, welche die Immunabwehr unterdrücken und den Tumor vor Attacken anderer Abwehrzellen schützen. „Das ist hochkomplex und es war bislang schwierig, die genaue Zusammensetzung der Tumor-Mikroumgebung bei kindlichen niedriggradigen Gliomen zu analysieren, um beispielsweise auch Vorhersagen zum Therapieverlauf machen zu können“, erklärt Till Milde vom KiTZ und UKHD, der seit diesem Jahr die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena leitet.

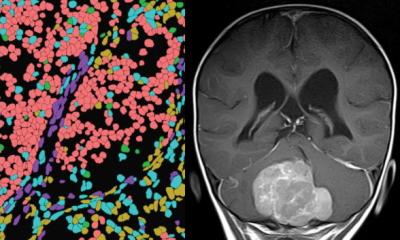

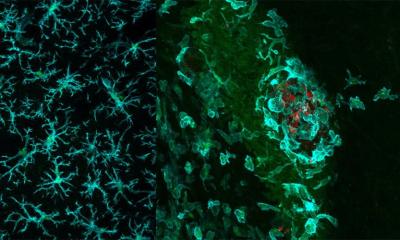

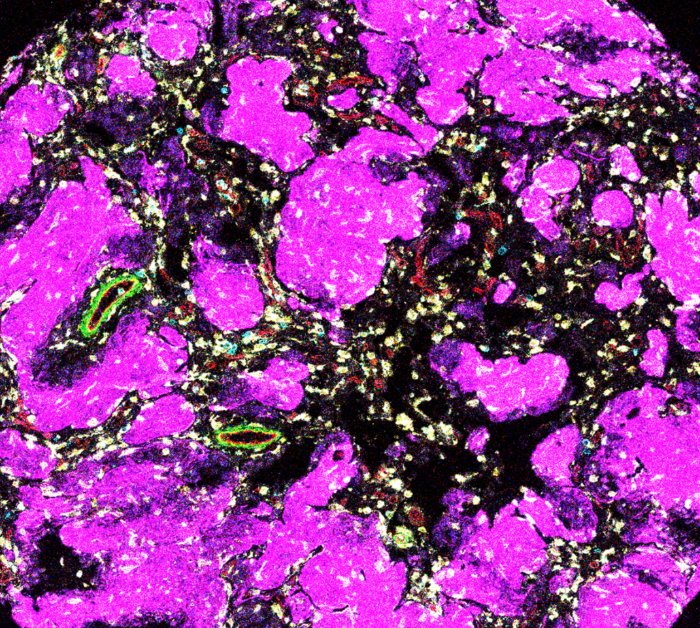

Gemeinsam mit Romain Sigaud vom KiTZ, vom Universitätsklinikum Jena und dem DKFZ sowie weiteren Kollegen, unter anderem von der McGill University, Montreal, Canada ist es dem Forschungsteam jetzt gelungen, das „Immunzellen-Profil“ der Tumorumgebung zu charakterisieren, die sich künftig auch als Marker für die Prognose eignen könnten. Das Forschungsteam analysierte 120 Tumorproben von Kindern und Jugendlichen mit einem vergleichsweise jungen Verfahren, der bildgebenden Massenzytometrie. Hochaufgelöste mikroskopische Bildgebung wird dabei mit Massenspektrometrie kombiniert, um viele Proteine in Gewebeproben mit hoher räumlicher Auflösung sichtbar zu machen.

Eine auffällige Gemeinsamkeit in der Tumorumgebung der untersuchten Proben war die große Anzahl sogenannter myeloischer Zellen, eine Gruppe von Immunzellen. Die Proteinzusammensetzung dieser myeloischer Zellen lässt zudem vermuten, dass sie die Immunabwehr im Tumor unterdrücken und er daher von der körpereigenen Abwehr nicht angegriffen wird. Kinder mit einem Rückfall zeigten dabei ein besonders charakteristisches „Immunzellen-Profil“ in der Tumorumgebung, das sich künftig als Marker eignen könnte, um Hochrisiko-Patienten zu identifizieren. Die Zusammensetzung der Tumorumgebung variierte auch in Abhängigkeit von der Hirnregion, in der sich der Tumor befindet.

Darüber hinaus fanden die Forscher in den myeloischen Zellen der Tumorumgebung auch besonders hohe Konzentrationen eines bestimmten Rezeptors, der für die Kommunikation der Krebszellen mit den Zellen ihrer Umgebung verantwortlich ist, wie frühere Studien vermuten lassen. „Das sind gute Nachrichten, denn es gibt bereits klinische Studien, in denen Patienten mit soliden Tumoren auf die Blockade dieses Rezeptors gut ansprechen“, sagt Till Milde. „Wir hoffen daher, dass diese Therapie auch Kindern und Jugendlichen mit einem niedriggradigen Gliom helfen könnte. Mit den Ergebnissen unserer Arbeit möchten wir auch neue Ansätze entwickeln, um die Zellen der Tumorumgebung positiv zu beeinflussen.“

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum

16.09.2025