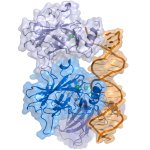

News • Gezieltere Therapie durch Passagier-Gene

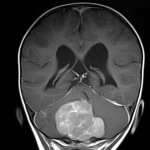

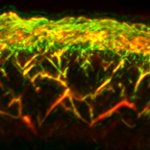

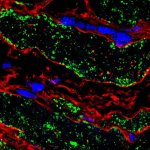

„Trittbrettfahrer“ öffnen neue Angriffsflächen gegen Krebs

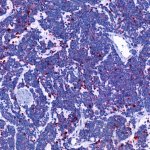

Wenn ein Tumor entsteht, vermehren sich oft auch andere Gene als „Trittbrettfahrer“. Forscher entdeckten nun, wie dabei Schwachstellen entstehen, die gegen den Krebs ausgenutzt werden können.