News • Forscher betreten "Neuland"

Maßgeschneiderte Hornhaut aus dem 3D-Drucker

Ein neuentwickeltes laserbasiertes Verfahren mit maßgeschneiderter Biotinte soll künftig den Kampf gegen Hornhauterkrankungen voranbringen.

Ein neuentwickeltes laserbasiertes Verfahren mit maßgeschneiderter Biotinte soll künftig den Kampf gegen Hornhauterkrankungen voranbringen.

Ein neuer Bluttest verspricht die Vorhersage einer Parkinson-Erkrankung bei Risikopatienten bis zu sieben Jahre vor dem Auftreten der typischen motorischen Symptome.

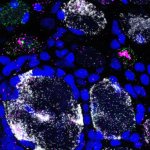

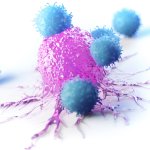

Drei sächsische Einrichtungen wollen mit „KI-CARs“ die Immuntherapie von schwarzem Hautkrebs entscheidend weiterentwickeln.

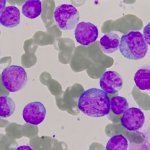

Ein Forschungsteam konnte nachweisen, wie extrazelluläre Vesikel das Knochenmark bei akuter myeloischer Leukämie (AML) beeinflussen. Die Entdeckung könnte die Behandlung in Zukunft verbessern.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) beeinträchtigt Schlaf und Lebensqualität der Betroffenen stark. Neue genetische Erkenntnisse sollen nun den Weg für neue Therapien und Risikovorhersage ebnen.

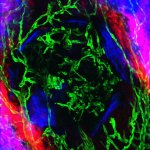

Der Schädel heilt nach Verletzungen anders als andere Knochen. Diese Beobachtung gelang jetzt erstmals einem Forscherteam mithilfe eines hochspezialisierten Lasermikroskops.

Die Ursachen der Einschlusskörpermyositis (inclusion body myositis, IBM) sind bislang weitgehend ungeklärt. Entsprechend gibt es keine wirksame Therapie. Eine neue Studie liefert nun neue Erkenntnisse.

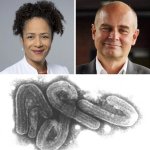

Lassa, Ebola oder MERS: Laut Prioritätenliste der WHO haben diese RNA-Viren das Potenzial, Epidemien auszulösen. Ein neuer Sonderforschungsbereich nimmt die grundlegenden Strukturen und Mechanismen dieser Erreger unter die Lupe.

Eine neue Technologie für gezielte Hirnstimulation könnte bei der Behandlung von Krankheiten wie Epilepsie, Parkinson, Depression, Suchterkrankungen oder nach Schlaganfällen zum Einsatz kommen.

Mikrobläschen im Kontrastmittel ermöglichen es, feinste Gefäßstrukturen per Ultraschall detailliert abzubilden. Das ist das Prinzip der Ultraschall-Lokalisations-Mikroskopie (ULM).

Sollten Gesundheitsdaten auch ohne Einwilligung für öffentlich geförderte medizinische Forschung verwendet werden? Laut einer neuen Umfrage wäre das im Sinne von mehr als 86% der Deutschen.

Ein neues, interdisziplinäres Graduiertenkolleg geht der Frage nach, wie KI in der Medizin erklär- und nachvollziehbar gemacht werden kann – und wer verantwortlich ist, wenn etwas schiefgeht.

„Spiegelmere“ gegen Glioblastome: Gespiegelte RNA-Polymere stehen im Zentrum einer neuen Medikamentenklasse, die bei der Behandlung aggressiver Hirntumore helfen soll.

Anlässlich des Welt-Multiple-Sklerose-Tags hat Experte Prof. Dr. Sven Meuth vom Universitätsklinikum Düsseldorf die 5 vielleicht wichtigsten Neuigkeiten aus der Forschung zusammengestellt.

Robotische Ultraschallsysteme können Routineuntersuchungen autonom übernehmen und Ärzte im OP unterstützen. Neue Forschung zeigt: Die Systeme können Mediziner im Alltag sinnvoll entlasten.

Neue Technik ermöglicht den Druck ultradünner Sensoren direkt auf die Haut. Das abfall- und emissionsarme Verfahren könnte beispielsweise das Monitoring von Patienten verbessern.

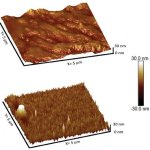

Ein neuentwickeltes Nanomaterial zur Oberflächenbeschichtung zerstört resistente Bakterien auf zwei Arten: Winzige Stacheln durchstoßen die Zellmembran, Kupferionen greifen den Zellkern an.

Das Epstein-Barr-Virus (EBV) kann schwere Erkrankungen auslösen, darunter auch Krebs. Forscher konnten den Stoffwechsel infizierter Zellen so beeinflussen, dass Folgeerkrankungen reduziert wurden.

Wissenschaftler konnten mit Daten aus Gesundheitsregistern das individuelle Risiko für die 20 häufigsten Krebserkrankungen vorhersagen. Das könnte die Vorsorge für gefährdete Gruppen verbessern.

Die Leber hat erstaunliche regenerative Fähigkeiten, selbst nach schweren Erkrankungen. Forscher entschlüsselten jetzt wichtige Mechanismen – und warum sie auch zu Krebs führen können.

Werden Zellen zu Tumorzellen, stellen sie ihren Stoffwechsel grundlegend um. Forscher zeigen, dass dies Spuren hinterlässt, die Angriffspunkte für Immuntherapien gegen Krebs sein könnten.

Ein Forscherteam hat umfassend analysiert, wie sich das Immunsystem nach einem Herzinfarkt verhält. So könnte anhand von Multi-Omics-Analysen aus Blutproben der klinische Verlauf beurteilt werden.

Die Kombination zweier bereits etablierter Biomarker zur Bestimmung von Darmkrebs könnte dafür sorgen, dass Subtypen besser erkannt – und damit effektiver behandelt – werden können.

Mehr Liganden für bessere Wirksamkeit gegen Prostatakrebs: Ein neues Forschungsprojekt verfolgt einen vielversprechenden Ansatz, der den Transport radioaktiver „Strahler“ verbessern soll.

Mithilfe des CRISPRi-Systems gelang es Forschern, Gene in Herzmuskelzellen vorübergehend zu beeinflussen, ohne das Erbgut zu verändern. So lassen sich Herzmuskelerkrankungen präziser erforschen.