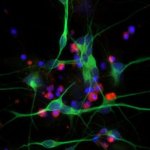

News • Elektrostimulation im Netzwerk

Muskeltremor: Mensch-Maschine-Schnittstelle soll Abhilfe schaffen

Wissenschaftler haben eine Technologie-Plattform mit biokompatiblen Elektroden entwickelt, die Menschen mit Muskelzittern künftig helfen soll, den Tremor zu stoppen.