News • Übersicht über vielversprechende Immuntherapien

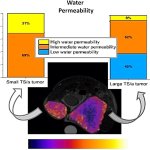

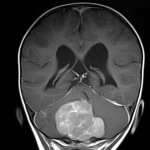

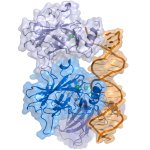

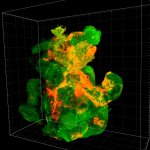

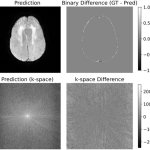

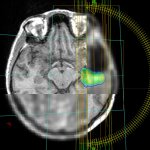

Neue Therapien gegen Krebs nehmen Tumoren die „Tarnkappe“

Bösartige Tumore tarnen sich, um ungestört zu wachsen. Neue Immuntherapien ermöglichen es, die Tarnung zu umgehen. Onkologe Prof. Dr. Sascha Dietrich stellt die vielversprechendsten Verfahren vor.