News • Nuklearmedizin

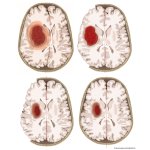

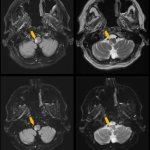

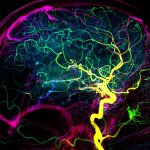

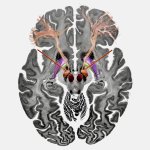

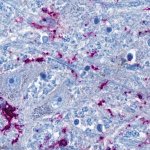

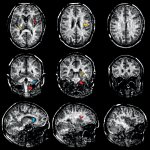

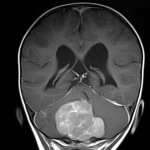

Mit neuen Radiopharmaka gegen Pankreaskrebs und Hirn-Metastasen

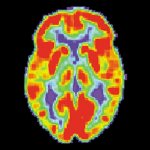

Neue Radiopharmaka sollen eine frühere und bessere Erkennung verschiedener Krebsarten ermöglichen, insbesondere für den schwierig zu diagnostizierenden und unheilbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs.