News • Von Robotik bis hin zu Biomarkern

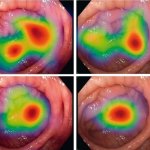

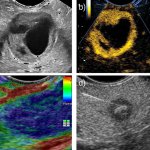

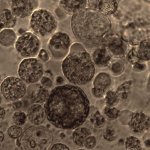

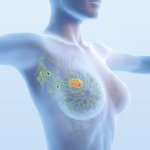

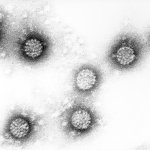

Innovationen in der Chirurgie für bessere Überlebenschancen bei Krebs

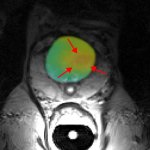

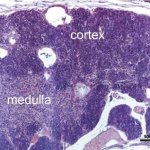

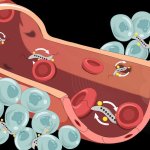

Robotik, KI, 3D-Druck, Automatisierungen oder Echtzeit-Biomarker: Beim 35. Deutschen Krebskongress in Berlin zeigten Experten die Vorteile innovativer Techniken für die Krebsbehandlung.