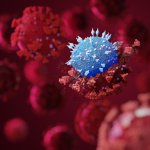

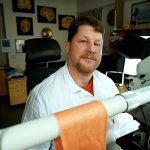

News • Folgen der Infektion für Herz und Kreislauf

Covid-19 schadet der kardiovaskulären Gesundheit

Eine Auswertung von Daten der UK Biobank zeigt, dass eine Covid-19 Infektion mit einem erhöhten Risiko einer schlechten Herz-Kreislauf-Gesundheit und sogar Todesfällen husammenhängen kann.