News • Tumordiagnostik

Neues KI-Modell erkennt mehr als 170 Krebsarten

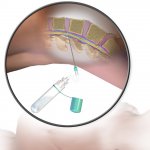

Ein neues KI-Modell analysiert spezifische Merkmale am Erbgut von Tumoren, gewonnen unter anderem aus Nervenwasser, um Krebs schnell und zuverlässig zu klassifizieren.

Ein neues KI-Modell analysiert spezifische Merkmale am Erbgut von Tumoren, gewonnen unter anderem aus Nervenwasser, um Krebs schnell und zuverlässig zu klassifizieren.

Metalle aus künstlichen Gelenkimplantaten können nicht nur ins Blut, sondern auch ins Nervenwasser gelangen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universitätsmedizin Greifswald.

Die EU-Zulassung von Lecanemab weckt Hoffnung in vielen Alzheimer-Patienten. Doch die Früherkennung muss sich bessern, damit das Medikament die richtigen Patienten erreicht, mahnen Experten.

p-Tau-Proteine im Blut galten als vielversprechender Biomarker zur Früherkennung von Alzheimer. Neue Forschung zeigt nun, dass das Verfahren weniger aussagekräftig ist als erhofft.

Mit KI und beschleunigten Messroutinen möchte Prof. Alexander Radbruch die bisherigen Fähigkeiten der MRT erweitern und so neue Erkenntnisse über das Gehirn ermöglichen.

Forschende haben Biomarker gefunden, die zusammen mit PET-Bildgebung eine sichere Unterscheidung zwischen primären 4-Repeat-Tauopathien und der Alzheimer-Krankheit ermöglichen.

Welche Rolle spielt das Mikrobiom bei Alzheimer? Eine neue Studie der Universität Kiel und des UKSH zeigt Auffälligkeiten bei Mundbakterien schon Jahre vor Ausbruch der Erkrankung.

Drei Krankheitstypen, basierend auf Ursachen statt Symptomen: Ein neues Modell zur Klassifikation von Morbus Parkinson soll den Weg für bessere Diagnostik und Therapien ebnen.

MS und das Sjögren-Syndrom haben ähnliche Krankheitsbilder und sind damit eine diagnostische Herausforderung. Forscher untersuchen, wie sich die Autoimmunerkrankungen voneinander abgrenzen lassen.

Erstmals lässt sich das fehlgefaltete Protein Alpha-Synuclein im Gehirnwasser von Menschen mit Parkinson nachweisen, schon vor Ausbruch der motorischen Symptome.

Forschungsgruppen der Universitätsmedizin Halle und Ulm haben das Protein „Beta-Synuclein“ als Kandidat für eine frühzeitige und minimalinvasive Alzheimer-Diagnose identifiziert. Die Technik benötigt kein Nervenwasser, sondern Blutproben.

Neue Forschungsergebnisse zeigen: Das Epstein-Barr-Virus könnte ursächlich sein für die schädlichen Prozesse, die bei Multiple Sklerose im Nervensystem ablaufen.

Ein Sensor erkennt fehlgefaltete Proteinbiomarker im Blut. Das bietet eine Chance, Alzheimer bereits im symptomfreien Zustand zu erkennen. Forschende wollen ihn zur Marktreife bringen.

Subjektive Gedächtnisstörungen in Verbindung mit auffälligen Werten des Eiweißstoffes Beta-Amyloid im Nervenwasser sind ein starkes Indiz für eine sich entwickelnde Alzheimer-Erkrankung.

Schon lange vor dem Auftreten von Demenz gibt es Anzeichen für eine erhöhte Aktivität des Immunsystems des Gehirns. Zu dieser Einschätzung kommen Forschende auf der Grundlage einer Studie an mehr als 1.000 älteren Erwachsenen.

Das sogenannte Plexin-A1-Gen scheint bei der Gehirnentwicklung eine breitere Rolle zu spielen als bislang angenommen. Das zeigt eine aktuelle Studie unter Federführung des Universitätsklinikums Bonn und des Anatomischen Instituts der Universität Bonn mit mehr als 60 internationalen Partnern.

Einige Covid-19-Patienten entwickeln neurologische Begleit- und Folgeerkrankungen, die unter dem Begriff ‚Neuro-Covid‘ zusammengefasst werden. Eine Studiengruppe der Universitäten Münster und Duisburg-Essen analysierte das Nervenwasser von ‚Neuro-Covid‘-Patienten und kam zu einer aufschlussreichen Erkenntnis.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert mit zunächst acht Millionen Euro das interdisziplinäre Forschungsprojekt SMART-CARE, das vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und vom Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) koordiniert wird. Ziel des Vorhabens ist es, mit hochmoderner Massenspektrometrie nach Biomarkern zu fahnden, die einen Rückfall oder ein Fortschreiten von…

Der Nachweis einer fehlerhaften Faltung des Proteins Amyloid-β im Blut zeigt bei symptomfreien Menschen, die später tatsächlich Alzheimer entwickelten, ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko an – bis zu 14 Jahre vor der klinischen Diagnose der Demenz. Die Amyloid-β-Faltung erwies sich anderen untersuchten Risikomarkern als überlegen.

Der Münchner Biochemiker und Alzheimer-Forscher Christian Haass erhält den diesjährigen, mit 60.000 Euro dotierten "Hartwig Piepenbrock-DZNE Preis". Die Auszeichnung wird gemeinsam von der Piepenbrock Unternehmensgruppe und dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) verliehen. Haass ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Sprecher des…

Bisher ist die erbliche Huntington-Krankheit unheilbar: Betroffene fallen durch unwillkürliche Bewegungen und zunehmenden körperlichen sowie geistigen Verfall auf. Doch nun setzen von der Huntington-Krankheit betroffene Familien ihre Hoffnung in eine neue Therapie: Der Wirkstoff Ionis-HTT-Rx (RG6042) soll die Belastung des Gehirns durch die schadhaften Huntingtin-Genprodukte reduzieren.…

Die Diagnose psychischer Erkrankungen wie Schizophrenie ist selbst für erfahrene Psychiater oft herausfordernd. Denn die Symptome können sehr vielfältig sein: Bei der Schizophrenie reichen sie von Halluzinationen und Wahnvorstellungen bis zur völligen Antriebslosigkeit, wie sie auch bei schweren Depressionen vorkommt. Die Suche nach biochemischen Markern im Blut oder Nervenwasser sowie nach…

Der Krankheitsverlauf von Multipler Sklerose (MS) ist sehr unterschiedlich und ein verlässlicher Biomarker, der die Entwicklung der Behinderung vorhersagt, fehlt bisher. Eine Arbeitsgruppe an der Technischen Universität München (TUM) hat nun in einem Forschungsprojekt des Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS) gezeigt, dass erhöhte Werte bestimmter Antikörper im…

Multiple Sklerose (MS) ist nicht heilbar, aber gut behandelbar. Ausschlaggebend für die Prognose sind eine frühe Diagnose und Therapie. Neben der klinischen Untersuchung nimmt die Magnetresonanztomographie den höchsten Stellenwert in der Diagnosestellung und der Detektion der Krankheitsaktivität bei MS ein.

Längere Aufenthalte im Weltraum lassen bei Raumfahrern nicht nur die Muskeln und Knochen schwinden, sondern wirken sich auch auf das Gehirn aus. Allerdings war bisher unbekannt, in welchem Maß die verschiedenen hirneigenen Gewebe sich verändern, und ob es sich bei diesen strukturellen Phänomenen um Langzeiteffekte handelt. Der LMU-Mediziner Professor Peter zu Eulenburg hat nun in Kooperation…

Die Zeckensaison 2018 startet mit neuen Empfehlungen für die Diagnose und Therapie der durch Zecken übertragenen Erkrankung Neuroborreliose. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) hat heute nach mehr als dreijähriger Arbeit die erste S3-Leitlinie Neuroborreliose veröffentlicht. S3-Leitlinien sind Leitfäden für Ärzte und Patienten, die nach strengen Regeln erarbeitet werden und den…

Unser Gehirn hat mit der Blut-Hirn-Schranke eine sehr effektive Barriere gegen Krankheitserreger. Trotzdem kann diese von einigen Viren überwunden werden; die Erreger dringen bis in das Gehirn vor und lösen dort Entzündungen der Hirnhaut oder des Gehirns aus. Wissenschaftler des TWINCORE konnten zeigen, dass Infektionen mit dem Varizelle zoster Virus von charakteristischen…

Forschern ist es gelungen, Peptide im Blut zu bestimmen, die für die Alzheimer-Krankheit charakteristisch sind. Aus den Konzentrationsverhältnissen können sie überdies mit hoher Genauigkeit ablesen, ob die Blutproben von gesunden Menschen stammten, von solchen mit leichten kognitiven Störungen (MCI) oder von Alzheimer-Patienten, berichten die Wissenschaftler.

Die Alzheimerkrankheit wird heute zu spät diagnostiziert. Forscher der Ruhr-Universität Bochum (RUB) haben jetzt zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Göttingen und des dortigen Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) einen Alzheimer-Bluttest entwickelt, der potenziell auch eine Früherkennung ermöglicht. Er basiert auf einem immuno-chemischen Verfahren in Form…

Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass der Fluss des Liquors in den vier Ventrikeln des Gehirns und in den äußeren Liquorräumen nur ungenügend erfolgt. Diese Liquorzirkulationsstörungen sind glücklicherweise selten. Dies kann allerdings dazu führen, dass das Thema im radiologischen Praxisalltag allzu leicht in Vergessenheit gerät.

Bei Früh- und Neugeborenen können fast alle Erkrankungen mit Ultraschall diagnostiziert werden