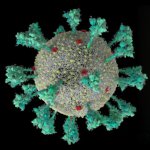

News • mRNA-basierter Ansatz für IPF

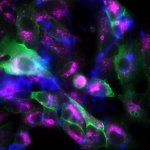

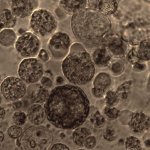

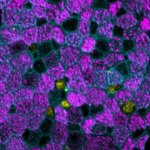

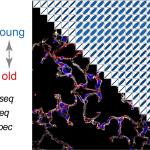

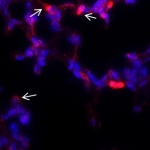

Lungenfibrose: DNA-Schutzkappen als Schlüssel für neue Therapien

Bei einer Lungenfibrose vernarbt das zwischen dem Funktionsgewebe der Lunge liegende Bindegewebe und führt zu wachsender Atemnot. Ein neuer Behandlungsansatz nimmt die Telomere der DNA in den Fokus.