News • Vermeidung von Klinikaufenthalten

Neue Wege bei instabiler Herzinsuffizienz

Laut des Statistischen Bundesamtes ist die Herzschwäche, auch Herzinsuffizienz genannt, die häufigste Einzeldiagnose von vollstationär behandelten Patienten.

Bildquelle: UMG; Foto: Florian Rusteberg

Bereits seit mehreren Jahren befinden sich Erkrankungen an Herzinsuffizienz auf hohem Niveau: rund 450 pro 100.000 Einwohnern werden jährlich in Krankenhäuser eingewiesen, oftmals auch wiederholt. Bei dieser chronischen Erkrankung kann das Herz nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper pumpen. Dies belastet sowohl die Lebensqualität der Betroffenen als auch das Gesundheitssystem. Um dem entgegenzuwirken, hat Prof. Dr. Dr. Stephan von Haehling, Oberarzt in der Klinik für Kardiologie und Pneumologie im Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), zusammen mit weiteren Experten aus den Universitätskliniken Gießen, Würzburg, Leipzig und Jena einen neuen Leitfaden entwickelt. In diesem wird erstmals das Konzept der „instabilen Herzinsuffizienz“ eingeführt, damit Risikopatienten identifiziert werden, bevor es zu einer akuten Verschlechterung und einem Klinikaufenthalt kommt.

Der neue Leitfaden wurde in der Deutschen Medizinischen Wochenzeitschrift veröffentlicht.

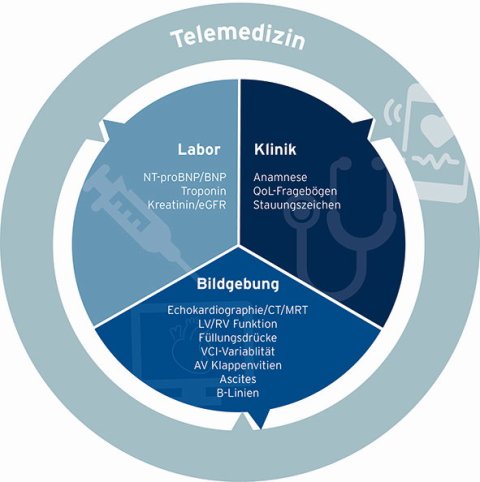

Die instabile Herzinsuffizienz beschreibt eine Verschlechterung bei Menschen, die bereits an einer chronischen Herzinsuffizienz leiden. Ziel ist es, erste Anzeichen frühzeitig zu erkennen und präventiv zu behandeln. Dabei werden moderne Technologien wie telemedizinische Überwachung, zum Beispiel durch das Übermitteln von Gesundheitsdaten über spezielle Armbänder (Smartwatch/Fitnessarmbänder) oder Sensoren, spezielle Bluttests und bildgebende Verfahren eingesetzt. Zum Beispiel kann der Herzmarker NT-proBNP, ein Stoff, der bei Herzinsuffizienz im Blut ansteigt, helfen, gefährdete Patienten zu identifizieren.

Grafik: UMG/Eva Meyer-Besting

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Leitfadens ist die optimierte medikamentöse Therapie. Dabei wird eine sogenannte Vierfach-Therapie empfohlen, die vier Hauptgruppen von Medikamenten umfasst: ARNI oder ACE-Hemmer, die den Blutdruck senken und das Herz entlasten, Beta-Blocker, die die Herzfrequenz regulieren, MRA, die schädliche Hormonwirkungen blockieren, und SGLT2-Hemmer, die ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurden, aber auch das Herz schützen. Ergänzt wird diese Therapie durch den neuen Wirkstoff Vericiguat, der die Pumpfunktion des Herzens verbessert. Zudem wird die gezielte Behandlung von Eisenmangel, der bei vielen Patienten auftritt, durch Infusionen empfohlen, um die Symptome zu lindern und die Prognose zu verbessern.

„Neben der medikamentösen Therapie betonen wir in dem Leitfaden die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Herzspezialisten und Kliniken. Besonders der Einsatz moderner Fernüberwachungstechnologien spielt eine zentrale Rolle. Damit kann der Gesundheitszustand von Patienten kontinuierlich beobachtet werden, sodass frühzeitig auf Verschlechterungen reagiert werden kann“, erklärt Prof. von Haehling.

Der Leitfaden bietet eine neue Grundlage für die Versorgung von Menschen mit Herzinsuffizienz. Durch die Kombination aus Wissenschaft und praxisnahen Empfehlungen können zukünftig nicht nur Krankenhausaufenthalte reduziert werden, sondern auch die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden.

Quelle: Universitätsmedizin Göttingen

17.02.2025