News • Screening hinterfragt

Prostatakrebs: PSA-Test schadet mehr, als er nutzt

Ein Screening auf das prostataspezifische Antigen (PSA) erspart einigen Patienten die Belastungen einer metastasierten Krebserkrankung, Schäden durch Überdiagnosen und Übertherapie überwiegen jedoch.

Zu diesem Schluss kommt eine Nutzenbewertung des Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) untersucht das IQWiG derzeit, ob Männern ohne Verdacht auf Prostatakrebs innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein Prostatakarzinomscreening mittels PSA-Test angeboten werden sollte. Nach Auswertung der Studienlage kommt das Institut in seinem Vorbericht zu dem Ergebnis, dass der Nutzen einer solchen Reihenuntersuchung den damit verbundenen Schaden nicht aufwiegt: Zwar nutzt das Screening einigen Männern, indem es ihnen eine Belastung durch eine metastasierte Krebserkrankung erspart oder verzögert. Im Gegenzug müssen aber deutlich mehr Männer wegen Überdiagnosen und Übertherapie mit dauerhafter Inkontinenz und dauerhafter Impotenz rechnen, und das in relativ jungem Alter.

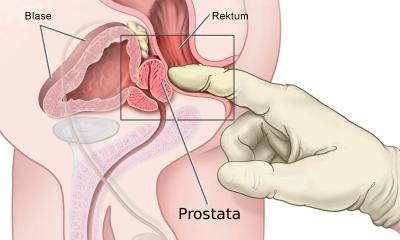

Bildquelle: Shutterstock/Sebastian Kaulitzki

Das Prostatakarzinom ist eine bösartige Veränderung der Prostata, die mit Fortschreiten der Erkrankung das unmittelbar benachbarte Gewebe (Samenblase, Harnblase, Dickdarm) infiltrieren und Fernmetastasen bilden kann. Gemessen an der Neuerkrankungsrate ist das Prostatakarzinom in Deutschland mit 23 Prozent aller Krebserkrankungen die häufigste Tumorerkrankung des Mannes. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts stellten Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2014 bei 57 370 Männern erstmals die Diagnose Prostatakrebs. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei etwa 72 Jahren, vor dem 45. bis 50. Lebensjahr tritt das Prostatakarzinom kaum auf. Im Jahr 2017 starben in Deutschland knapp 14 000 Männer an den Folgen eines Prostatakarzinoms. Das waren 3 Prozent aller in diesem Jahr verstorbenen Männer (gesamt: 460 000).

Vom Screening des Prostatakarzinoms verspricht man sich die Entdeckung von Prostatakarzinomen mit einem hohen Progressionsrisiko in einem heilbaren Stadium, um die Morbidität (zum Beispiel Schmerzen wegen Knochenmetastasen) und die Sterblichkeit zu reduzieren. Derzeit kommen in Deutschland zwei Screening-Tests auf das Prostatakarzinom zum Einsatz: die digital-rektale Untersuchung und der Test auf das prostataspezifische Antigen (PSA). Die digital-rektale Untersuchung ist Teil des gesetzlichen Früherkennungsangebots für Männer ab dem 45. Lebensjahr und wird somit von den Krankenkassen erstattet – der PSA-Test hingegen nicht. Die digital-rektale Untersuchung war nicht Gegenstand der aktuellen Nutzenbewertung. Es gibt allerdings keinen Grund anzunehmen, dass diese besser in einer Bewertung abschneiden würde als der PSA-Test.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

News • Nuklearmedizin

Prostatakrebs mit 'wirkungslosem' Medikament überlistet

Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs haben oft kaum noch Behandlungsoptionen. Eine besteht darin, radioaktive Moleküle über eine Andockstelle der Tumoroberfläche, PSMA, in die Zelle einzuschleusen, um diese zu zerstören. Nuklearmediziner haben nun herausgefunden, dass viel mehr PSMA-Moleküle auf der Tumoroberfläche entstehen, wenn sie ein eigentlich schon wirkungslos gewordenes…

Die jetzt vorliegende IQWiG-Nutzenbewertung eines PSA-Screenings beruht auf der Auswertung von elf randomisierten kontrollierten Studien mit mehr als 400 000 eingeschlossenen Teilnehmern (in der Regel Männer zwischen 55 und 70 Jahren, Beobachtungszeitraum zwischen 13 und 20 Jahre). In allen Studien verglichen die Studienautorinnen und -autoren ein Prostatakarzinomscreening mittels PSA-Test mit keinem Screening auf ein Prostatakarzinom.

Nach Auswertung der Studienlage halten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IQWiG fest, dass ein Screening mittels PSA-Wert einigen Patienten nützt, indem es ihnen eine Belastung durch eine metastasierte Krebserkrankung erspart oder verzögert. Hiervon profitieren durchschnittlich etwa 3 von 1000 Patienten innerhalb von 12 Jahren. Unklar bleibt, ob das Screening dabei zu einer nennenswerten Lebensverlängerung von Patienten führt. Denn zwar bewahrt ein PSA-Screening statistisch betrachtet 3 von 1000 Patienten innerhalb von 16 Jahren vor dem Tod durch ein Prostatakarzinom, eine Änderung der Gesamtsterblichkeit ließ sich dagegen in den Studien nicht zeigen. Wie kann das sein? Da der Anteil der Prostatakarzinomtode an der Gesamtsterblichkeit gering ist, ist es einerseits statistisch schwierig, mit den Studien einen Unterschied in der Gesamtsterblichkeit zu zeigen. Andererseits ist es dadurch aber auch nicht unwahrscheinlich, dass die in der Regel älteren Männer, die durch ein PSA-Screening vor dem Tod durch Prostatakrebs bewahrt werden, ohnehin zu einem vergleichbaren Zeitpunkt an einer anderen Ursache sterben.

Die ausgewerteten Studien zeigen aber auch, dass ein PSA-Screening bei Männern ohne Verdacht auf Prostatakrebs häufig zu Überdiagnosen und falsch-positiven Befunden führt. Dabei stelle für die überdiagnostizierten Männer allein die Diagnose einer potenziell tödlichen Erkrankung einen Schaden dar, schreiben die IQWiG-Autoren. Hinzu kommen Belastungen durch eine unnötige Prostatabiopsie und eine eigentlich nicht erforderliche Therapie. Mögliche Komplikationen der Therapie wie Impotenz und Inkontinenz sind zudem in vielen Fällen nicht reversibel und wirken wegen des frühen Therapiezeitpunkts lange nach. Eine dauerhafte Inkontinenz durch ein PSA-Screening befürchten müssen nach einer Modellierung zusätzlich 3 von 1000 Männern, zusätzlich 25 von 1000 Männern droht eine dauerhafte Impotenz.

Auch Männer, denen der PSA-Test ein falsch-positives Ergebnis liefert, profitieren nicht vom Screening. Sie erfahren ausschließlich einen Schaden in Form eines besorgniserregenden Testergebnisses, das eine unnötige Prostatabiopsie nach sich zieht. Der Anteil der Screeningteilnehmer, bei denen im Studienverlauf trotz positivem PSA-Test letztlich kein Prostatakarzinom bestätigt wurde, lag zwischen 22 und 26 Prozent. Nach Prostatabiopsien traten in den Studien dabei bei etwa 2 Prozent der Männer Komplikationen auf.

Bildquelle: Andrea Kamphuis, 2015-08 Jürgen Windeler Querformat CC, CC BY-SA 4.0

In der Abwägung zwischen Nutzen und Schaden kommt das IQWiG zu dem Ergebnis, dass ein Prostatakarzinomscreening mittels PSA-Test wegen Überdiagnosen deutlich mehr Männern schadet als nützt. Damit befindet sich das Institut in guter Gesellschaft: Weltweit sprechen sich nahezu alle nationalen Gesundheitsbehörden und auch Fachgesellschaften gegen ein organisiertes populationsbasiertes PSA-Screening aus.

„Screeningmaßnahmen können erhebliche Schäden nach sich ziehen“, erläutert IQWiG-Leiter Jürgen Windeler. „Beim PSA-Screening kommt es insbesondere zu einer beträchtlichen Zahl von Überdiagnosen, die an sich belastend sind, vor allem aber Übertherapien nach sich ziehen und letztlich zu schwerwiegenden und langanhaltenden Komplikationen wie Inkontinenz und Impotenz führen können. Männern ohne Verdacht auf Prostatakrebs sollte deshalb gegenwärtig innerhalb der GKV kein organisiertes Prostatakarzinomscreening mittels PSA-Test angeboten werden.“ Inwieweit ein risiko-adaptiertes Vorgehen, das aktuell diskutiert und auch in Deutschland evaluiert wird, zu einer Änderung der Bewertung führen könne, bleibe abzuwarten.

07.01.2020