Ein wichtiger Schritt in Richtung personalisierte Medizin

Molekulare und funktionelle Bildgebung für das Therapiemonitoring

Mit dem Aufbruch in ein neues Zeitalter der personalisierten Medizin durch moderne molekulare Krebstherapien erlebt auch die molekulare und funktionelle Bildgebung einen Aufschwung.

Um das Therapieansprechen neuartiger Krebsmedikamente zu beurteilen, ist man maßgeblich auf bildgebende Messmethoden angewiesen, die physiologische und pathologische Vorgänge auf zellulärer und molekularer Ebene sichtbar machen. Der frühere ECR-Präsident Prof. Dr. Maximilian Reiser, Direktor des Instituts für Klinische Radiologie am Klinikum der Universität München und Mitbegründer der European Society of Molecular and Functional Imaging in Radiology (ESMOFIR), dazu im Gespräch mit RöKo Heute:

„In der Vergangenheit waren wir auf Standardtherapien angewiesen, auf die nicht jeder Patient aufgrund individueller genetischer Konstellationen gleich gut anspricht. Heute versuchen wir, die richtige Behandlung für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Die langfristige Motivation dabei lautet, möglichst schon im Vorfeld festzustellen, für welchen Patienten welche Behandlung zielführend ist. Die molekulare und funktionelle Bildgebung leistet dazu einen wichtigen Beitrag.“

Die Molekularbildgebung wird häufig als Überbegriff für die bildgebende Darstellung biologischer Prozesse sowie pathologischer Veränderungen verwendet.Darunter fallen auch die funktionellen Verfahren, die Gewebeperfusion oder Glukosemetabolismus dokumentieren. Bereits fest in der klinischen Routine etabliert ist die funktionelle Bildgebung in der Neuroradiologie. Hier gehört die Perfusionsmessung zum Standardrepertoire in der Schlaganfalldiagnostik, um Schädigungsmuster im Gehirn zu beurteilen. Für Furore sorgen zurzeit auch CT-gestützte Perfusionsuntersuchungen zur Quantifizierung des Blutflusses im Myokard, so Maximilian Reiser: „Bei der Stressperfusionsuntersuchung kann die Durchblutung im Herzen in ml/g Gewebe/min bestimmt werden und so Erkenntnisse über die medizinische Relevanz von Stenosen in den Herzkranzgefäßen gewonnen werden.“

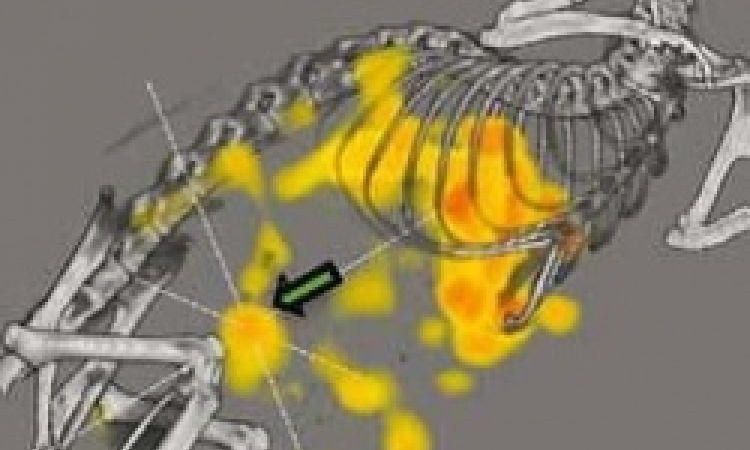

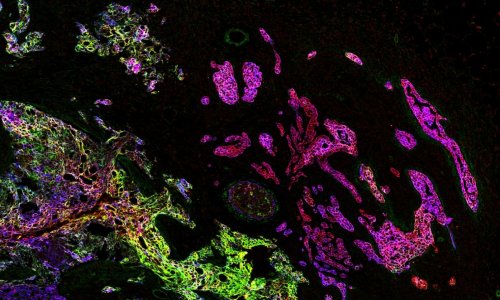

In der Onkologie stellen die funktionellen Bildgebungsverfahren vor allem im Zusammenhang mit neuartigen Therapieansätzeneinen Hoffnungsträger dar. Dabei kommen antiangiogenetische Pharmawirkstoffe zum Einsatz, die die Blutversorgung im Tumorgewebe reduzieren und dadurch die Nährstoff- und Sauerstoffzufuhr der Tumorzellen kappen. Dabei werden zwar die Durchblutung und die Gefäßneubildung unterdrückt, die Läsion selbst schrumpft abernicht signifikant. „Die internationalen Standards zur Therapiekontrolle in der Onkologie, die sogenannten RECIST-Kriterien (Response-Evaluation Criteria In Solid Tumors) reichen hier nicht aus, um das Therapieansprechen zu beurteilen, weil sie sich nur auf die Größenveränderung im Tumor beziehen“, erläutert Prof. Reiser. „Hier kommen wir folglichmit der klassischen Volumetriemessung durch die rein morphologische Bildgebung mit CT oder MRT nicht weiter. Da helfen dann nur funktionelle und zum Teil auch molekulare Bildgebungsverfahren, mit denen verschiedene Parameter, wie die Durchblutung des Tumors, vermehrte Permeabilität der Gefäße oder– bezogen auf das PET – die Abnahme des Glukosemetabolismus nachgewiesen werden können. Diese Informationen werden auf die morphologische Bildgebung projiziert, sodass durch die Kombination beider Verfahren eine ziemlich umfassende Informationsbasis entsteht.“

Da die antiangiogenetischen Behandlungsformen teuer sind und mit Nebenwirkungen verbunden sein können, ist es sowohl für die Kostenträger als auch den Patienten von großem Interesse, den Erfolg oder Misserfolg einer Therapie möglichst frühzeitig nachzuweisen.

Noch stellen die molekularen und funktionellen Bildgebungsmethoden eine relativ junge radiologische Sparte dar, die zwar bereits Eingang in die klinische Anwendung gefunden hat, aber zu der immer noch lebhaft wissenschaftlich geforscht wird. „Bei der PET gibt es schon einen großen Erfahrungsschatz. Der Nachteil ist, dass die PET/CT durch eine hohe Strahlenexposition charakterisiert ist“, so der Münchner Radiologe. „Gerade beim Krebs, der heute als eine chronische Erkrankung verstanden wird, versuchen wir von den Methoden, die den Patienten zusätzlich belasten, wegzukommen. Insofern geht die Stoßrichtung eher in MRT- und auch ultraschallgestützte Verfahren.“

Während die funktionellen Untersuchungen traditionell in der Radiologie beheimatet sind, dringt das Fach bei den Hybridverfahren wie PET/CT und in Zukunft auch mit der MR-PET stärker in nuklearmedizinische Gefilde ein. Am Institut von Prof. Reiser in München hat man bereits darauf reagiert: „Bei uns gibt es jetzt auch die Möglichkeit, als Radiologe innerhalb von zwei Jahren die Fachkunde Nuklearmedizin zu erreichen und dann eine Vielzahl an PET-Untersuchungen selbst durchführen zu können. Ich erlebe ein reges Interessesowohl bei Radiologen als auch bei den Nuklearmedizinern in unserem Haus, die Hybridverfahren zu nutzen. Deshalb haben wir ein Austauschprogramm ins Leben gerufen, das es den jungen Kollegen ermöglicht, die jeweils komplementäre Fachdisziplin zu erlernen.“

####

Im Profil

Prof. Dr. Maximilian F. Reiser leitet seit neun Jahren das Institut für Klinische Radiologie am Klinikum Großhadern der LMU München. Seit Oktober 2008 ist er auch Dekan der traditionsreichen Medizinischen Fakultät der LMU.Während seiner beruflichen Laufbahn war der gebürtige Bayer bereits Präsident der European Society of Musculosceletal Radiology, der Deutschen Röntgengesellschaft und des European Congress of Radiology. Reiser ist Ehrenmitglied in zahlreichen radiologischen Gesellschaften. Er hat eine Gastprofessur an den Universitäten Wien und Stanford.

09.05.2012