© Halfpoint – stock.adobe.com

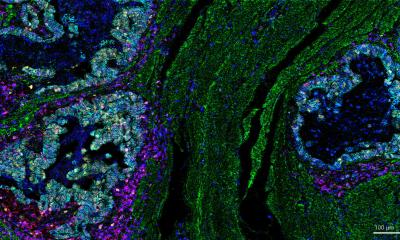

News • Entstehen von Tumoren im Verdauungstrakt

Studie: Autoimmunerkrankungen erhöhen Krebs-Risiko

Forschende des Lehrstuhl für Epidemiologie der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg liefern in einer umfassenden Studie belastbare Anhaltspunkte für den Zusammenhang zwischen chronisch entzündlichen Erkrankungen und dem Entstehen von Tumoren im Verdauungstrakt.

Die Ergebnisse wurden jüngst in der Fachzeitschrift eClinicalMedicine veröffentlicht, die zur Lancet-Gruppe gehört.

Mit Daten von über 1,5 Millionen Patienten aus 47 Studien untersuchten die Wissenschaftler den Zusammenhang zwischen vier, meist im Kindes- oder jüngeren Erwachsenenalter erworbenen, Autoimmunerkrankungen und Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie der Leber und der Bauchspeicheldrüse. „Wir haben sehr robuste und verzerrungsminimierte Ergebnisse erhalten“, sagt Dr. Dennis Freuer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Epidemiologie und Leiter der Metaanalyse.

Unsere Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Patienten mit Autoimmunerkrankungen gezielt zu überwachen und personalisierte Krebsvorsorgeprogramme zu entwickeln

Julia Reizner

Die Studie zeigt, dass Zöliakie, systemischer Lupus erythematodes (SLE) und Typ-1-Diabetes das Risiko für mehrere Krebsarten des Verdauungstrakts erhöhen. Dazu zählen Magen- und Darmkrebs. Insbesondere steigt das Risiko für Dünndarmkrebs bei bestehender Zöliakie um den Faktor 4,2. Multiple Sklerose hingegen ist mit einem geringeren Risiko für bestimmte Krebsarten, wie Bauchspeicheldrüsen-, Speiseröhren- und Enddarmkrebs, assoziiert.

„Unsere Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Patienten mit Autoimmunerkrankungen gezielt zu überwachen und personalisierte Krebsvorsorgeprogramme zu entwickeln“, erklärt Julia Reizner, die Erstautorin der Arbeit. Prof. Christa Meisinger, Ärztin und Epidemiologin des Forschungsteams, betont die Rolle chronischer Entzündungen als möglicher Treiber für die Entwicklung von Krebs und fordert weitere Forschung zu den zugrunde liegenden Mechanismen, einschließlich der Auswirkungen von Immuntherapien. Die Studie, gefördert durch die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg, liefere somit wichtige Impulse für die klinische Praxis und die Entwicklung von Vorsorgestrategien.

Quelle: Universität Augsburg

14.08.2025