Multiparameter

Big Data in der Mammadiagnostik

Die gewaltigen Datenmengen, die mittlerweile in der Mammadiagnostik anfallen, erfordern neue Methoden, um daraus praktisch klinische Informationen zu ermitteln. Sobald man es mit Datenmengen zu tun hat, die zu groß oder komplex sind, um sie noch mit herkömmlichen Methoden zu analysieren, wird heutzutage von „Big Data“ gesprochen.

Report: Michael Krassnitzer

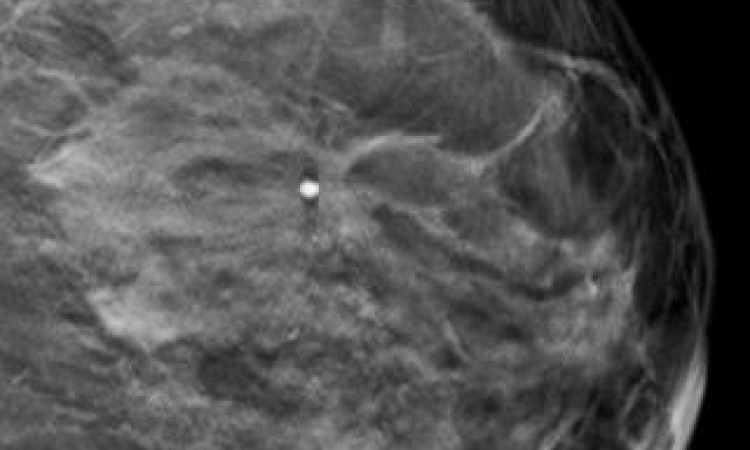

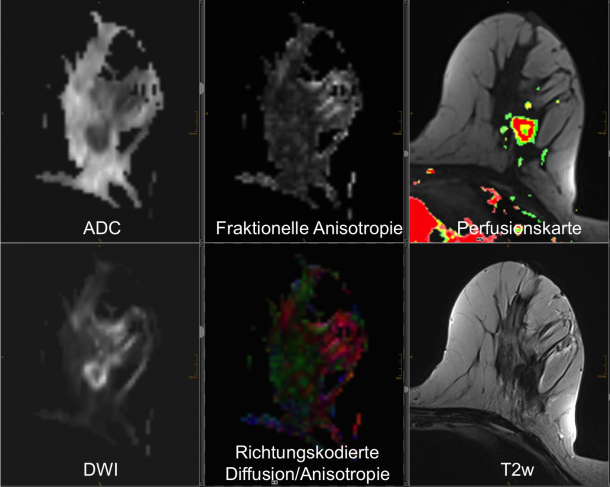

Auch in der Brustdiagnostik sind die anfallenden Datenmengen in den letzten Jahren immer komplexer geworden: multiparametrische Magnetresonanztomografie (MRT) inklusive Diffusionsbildgebung und MR-Spektrographie, Positronen-Emissions-Tomographie (PET), Tomosynthese (3D-Mammographie) und die diversen Ultraschalltechniken liefern unzählige Daten, deren Auswertung mehr und mehr zur Herkulesaufgabe werden. „Für den einzelnen Radiologen wird es immer schwieriger, all diese Informationen zu sichten, Redundantes auszusortieren und schließlich zu einer Diagnose zu kommen“, erläutert Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Pascal Baltzer von der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin der Medizinischen Universität in Wien, der am Freitag auf dem 96. Deutschen Röntgenkongress einen Vortrag mit dem Titel „Big Data in der Mammadiagnostik“ hält.

Die multiparametrische MRT zum Beispiel – Baltzers Forschungsgebiet – liefert eine Vielzahl von Ergebnissen. Allein auf Basis einer Durchblutungsmessung anhand von durch injizierte Kontrastmittel hervorgerufenen Signaländerungen können mittels pharmakokinetischer Modelle verschiedene Verteilungsvolumina und Durchblutungsparameter berechnet werden (z.B. Durchblutungsstärke des Gewebes, extrazelluläres Verteilungsvolumen). „Wenn man dann die anderen Techniken dazunimmt, die alle unterschiedlichen funktionelle Aspekte des Tumors darstellen – sei es die Biochemie, sei es die Mikroanatomie, sei es die Durchblutung –, dann erhält man ein recht vollständiges doch sehr komplexes Bild des Tumors“, erklärt Baltzer. Dies aber werfe eine ganze Reihe von Fragen auf: Was bedeutet der gemessene Parameter im Einzelfall? Wie sollen die einzelnen Parameter kombiniert werden? Lässt sich aus einem Wert, der sich in einer Studie als sinnvoll erwiesen hat, auch unter klinischen Bedingungen an anderen Geräten eine brauchbare Information herauslesen?

Dilemma mit dem Data-Mining

„Es gibt einen erheblichen Bedarf an empirischer Datenerhebung, welche die besagten Techniken multizentrisch nicht nur validieren, sondern auch darauf untersuchen, welche Daten wir benötigen und welche nicht“, resümiert Baltzer und spricht von einem Dilemma: Einerseits wolle man den Tumor in jeder erdenklichen biochemischen und molekularen Art abbilden, andererseits aber müssten diese Abbilder in ein praktisches Konzept umgesetzt werden. „Der praktische Radiologe außerhalb des akademischen Settings muss ja mit diesen Daten etwas anfangen und umgehen können“, betont Baltzer. Daher laute für die Forscher das Gebot der Stunde: Data-Mining. „Das bedeutet in einem Bergwerk aus Daten den Schutt wegzuräumen und die Diamanten zu Tage zu fördern“, vergleicht der Radiologe. Mittels Methoden des maschinellen Lernens und multivariater statistischer Modelle soll die Datenflut reduziert und darin Muster aufgespürt werden. Dazu freilich bedarf es erst einmal einer entsprechend großen Datenbank – mindestens viele hundert, am besten viele Tausend multiparametrische Datensätze. „So etwas gibt es nur an wenigen Einrichtungen“, bedauert Baltzer. Die Medizinische Universität Wien, an der er forscht, ist so eine.

Der Sinn des Unterfangens ist ein ganz handfester: Während sich bei anderen Organen, etwa der Prostata, das Prinzip des aktiven Zuwartens („active surveillance“) durchgesetzt hat, wird in der Brustkrebsdiagnostik eine „Überdiagnose“ mit nachfolgender „Übertherapie“ zunehmend hitzig diskutiert, wie Baltzer unterstreicht: „Man weiß aus Studien, das ein nicht unerheblicher Anteil von Tumoren und besonders Tumorvorstufen so langsam wachsen – oder sich erst gar nicht weiter entwickeln würden – dass man sie besser in Ruhe lässt und aktiv überwacht.“ Die multiparametrische Bildgebung macht es potentiell möglich, ohne Nadelbiopsie zwischen aggressiven und weniger aggressiven Tumoren zu unterscheiden. Die genauen Informationen über die Art des Tumors sind natürlich nicht nur für die Diagnostik, sondern auch für die Therapieplanung und die Beobachtung des Therapieverlaufs von größter Bedeutung. „Wie bei allen solchen Techniken ist sehr viel Grundlagenarbeit erforderlich“, sagt Baltzer: „Man muss diese Techniken identifizieren, man muss sie testen, man muss ihre Reliabilität überprüfen und sie anschließend validieren.“

11.05.2015