Ja, wo laufen sie denn?

Wie die Diffusions-Tensor-Bildgebung die Richtung von Nervenbahnen zeigt

Bereits Ende der 1990er-Jahre eroberte die Diffusionsbildgebung die Radiologie – insbesondere im Bereich der Schlaganfalldiagnostik. Was aber, wenn sich nicht nur die Beweglichkeit der Wassermoleküle messen ließe, sondern auch ihre Diffusionsrichtung im mehrdimensionalen Raum?

Genau daran arbeitet die Neurowissenschaft zurzeit. Mithilfe der Diffusions-Tensor-Bildgebung (Diffusion Tensor Imaging, DTI) lassen sich bereits heute Faserbahnen im Gehirn und damit die Konnektivität zwischen verschiedenen Hirnarealen direkt darstellen – ein unsagbarer Gewinn zum Beispiel für die neurochirurgische Operationsplanung. Welche Herausforderung es bedeutet, die Erfolgsgeschichte der DTI vom Gehirn ins Rückenmark weiterzuschreiben, erklärt Oberarzt Dr. Jürgen Lutz von der Abteilung für Neuroradiologie am Institut für Klinische Radiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.

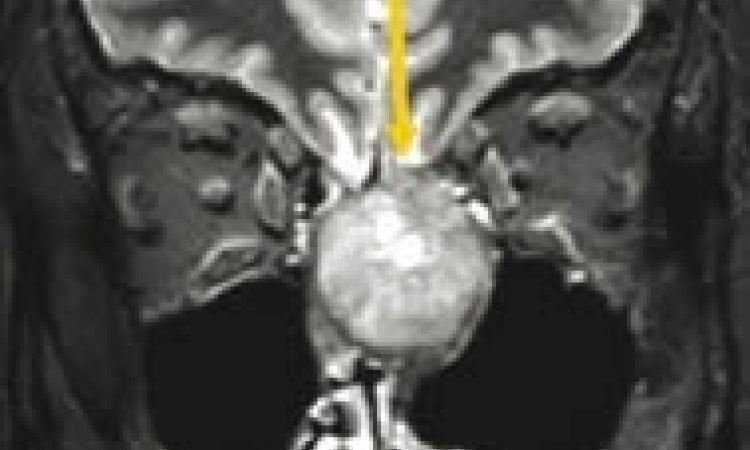

Einen Forschungsschwerpunkt von Dr. Lutz und seinen Abteilungskollegen bildet die DTI bei verschiedenen Hirnnervenerkrankungen, darunter auch die Trigeminus-Neuralgie, die mit einem behandlungsresistenten Gesichtsschmerz einhergeht. „Häufige Ursache dafür ist eine Arterie, die auf den Nervus trigeminus drückt“, erklärt Lutz, „wir konnten eine Schädigung des Nervus trigeminus bereits in einem sehr frühen Stadium nachweisen, indem wir mithilfe des DTI-Verfahrens druckinduzierte ödematöse Veränderungen im Nerv feststellten.“ Des Weiteren steht das Grading von Hirntumoren im Fokus der Forschungsarbeit am Institut. Die DTI könnte so in Zukunft wichtige Informationen für die Neurochirurgie liefern, um Tumoren möglichst schonend, aber effektiv zu entfernen. „Ein ganz wesentlicher Vorteil der DTI-Methode ist sicher, dass sie absolute Messwerte liefert. Für unsere klinischen Studien ist das eine ganz wesentliche Voraussetzung, um Verlaufsuntersuchungen zu initiieren, Messwerte miteinander zu vergleichen und quantifizierbare Ergebnisse zu erhalten“, meint der Neuroradiologe.

Wassermoleküle auf Wanderschaft

Wie genau aber funktioniert das Verfahren? Grundlage der DTI bleibt wie schon bei der konventionellen Diffusionsbildgebung die Darstellung und Messung von Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen, deren Ausmaß wiederum Rückschlüsse über die Mikrostrukturen des Hirngewebes zulassen. Bisher konnte man auf diese Weise nur die schlichte Aussage „Gewebe untergegangen oder lebendig“ treffen. Die DTI misst das Diffusionsverhalten dagegen nicht nur auf planarer Raumebene, sondern gleich in sechs oder mehr Raumebenen. Es entsteht eine Art Flussnetz der Nervenverbindungen zwischen den einzelnen Hirnarealen, die etwa für Motorik, kognitive Fähigkeiten wie Lesen und Rechnen bis hin zum Speichern von Erinnerungen verantwortlich sind.

Ein Netz aus Farben

„Wichtig für dieses Verfahren ist, dass man über ein MRT-Gerät mit schneller Gradientenschaltung verfügt“, weiß Oberarzt Dr. Lutz, „darüber hinaus sollte man Mehrkanalkopf- beziehungsweise Wirbelsäulenspulen sowie die Technik der parallelen Bildgebung verwenden, um mehrere Signale gleichzeitig und diese in möglichst kurzer Zeit aufzuzeichnen.“ In der Nachverarbeitung entsteht dann ein Vektormodell der einzelnen Voxel – abhängig von deren Hauptdiffusionsrichtung und Größe –, die farbkodiert dargestellt werden. Der Vektor mit der größten Orientierung bildet den Haupttensor und gibt die Diffusionsrichtung vor. Dr. Lutz fasst die Bedeutung dieser Zusatzinformation so zusammen: „Zusätzlich zur konventionellen MRT, in der vor allem kortikale Strukturen zur Darstellung kommen, lassen sich jetzt auch die Faserbahnen des Gehirns mit Richtungsunterschieden darstellen. Die Bahnen werden farbig und nicht mehr in Grautönen dargestellt. Dadurch lassen sich zusätzliche Aussagen – unter anderem über die Konnektivität einzelner Hirnareale – treffen.“

Optimierte OP-Planung

Das DTI-Verfahren ermöglicht damit in der klinischen Routine eine optimierte Planung chirurgischer Eingriffe, weil wichtige Gewebestrukturen umgangen und somit geschont werden können. Eines der ersten Felder, in denen die DTI bereits heute klinisch zum Einsatz kommt, ist die neurochirurgische Operationsplanung im Gehirn. Dr. Lutz nennt ein Beispiel: „Es gibt Tumoren, die relativ nah an der Sehbahn gelegen sind. Mithilfe der DTI kann ich herausfinden, ob die Läsion die Sehbahn infiltriert oder nur verlagert. Gleichzeitig kann die DTI eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Planung eines möglichst schonenden Zugangs sein, beispielsweise bei Hirnstamm-Cavernomen. Der Operateur kann dann entscheiden, von welcher Seite er den Eingriff durchführt.“

Vom Gehirn ins Rückenmark

In einem nächsten Forschungsschritt gilt es, die Anwendung der DTI vom Gehirn auf das Rückenmark (Myelon) zu übertragen. Weil das Rückenmark anatomisch völlig anders aufgebaut ist als das Gehirn, kämpfen die Neurowissenschaftler hier noch mit einigen technischen Schwierigkeiten. „Das Gehirn ist rund, kugelig und hat ein großes Volumen. Da lassen sich leicht Signale für das MRT-Gerät generieren. Das Rückenmark dagegen zeichnet sich durch einen kleineren Durchmesser aus und es ist von relativ viel Knochen und Luft umgeben. Auch die Atemexkursionen und die Pulsationen des Herzens machen es uns nicht leicht“, beschreibt Dr. Lutz das Problem, „mit speziellen Software-methoden versuchen wir deshalb zurzeit, die Parameter entsprechend anzupassen. Zusätzlich testen wir weitere Lösungsansätze wie das Cardiac Gating, um dem Problem Herr zu werden.“ Zurzeit arbeitet seine Abteilung in Kooperation mit GE Healthcare an neuen Sequenzen für die Wirbelsäule, die die Artefakte deutlich minimieren sollen. Sobald die Sequenz läuft, will das Münchner Team noch in diesem Jahr zwei Studien aufsetzen, die die Wertigkeit der DTI bei Multipler Sklerose und anderen entzündlichen ZNS-Erkrankungen unter Beweis stellen soll. Dr. Lutz zeigt sich optimistisch: „Ich denke, in einem Jahr wird bei allen Herstellern eine robuste 3-Tesla-DTI-Sequenz für die Wirbelsäule zur Verfügung stehen.“

Im Profil:

Dr. Jürgen Lutz, Jahrgang 1975, studierte Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Erste praktische Erfahrungen im Fachbereich Radiologie sammelte er an der Universitätsklinik der University of California, San Francisco, bevor er sich 2004 endgültig dafür entschied, am Institut für Klinische Radiologie an der LMU seine ärztliche Weiterbildung zu beginnen. Seit fünf Jahren bereichert er das Team der Abteilung für Neuroradiologie der LMU auf dem Campus Großhadern, wo er heute als Oberarzt tätig ist. 2008 gewann Jürgen Lutz den Marc-Dünzel-Preis der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie für seine Forschungen auf dem Gebiet der bildgebenden Verfahren bei chronischen Schmerzsyndromen.

28.01.2013