© Viktor Koldunov – stock.adobe.com

News • Forschungsprojekt zur Früherkennung

BreathObserver: KI erkennt Lungenkrebs per Atemluft-Analyse

Ein Forschungsverbund hat unter Beteiligung der Technischen Universität Ilmenau soeben ein Projekt gestartet, das die frühzeitige Erkennung von Krebserkrankungen der Lunge ermöglichen soll.

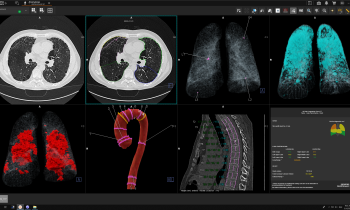

Mithilfe eines mobilen Atemdiagnosegeräts soll KI-unterstützt das menschliche Ausatemgas analysiert werden, um so, früher und schonender als bisher, Anzeichen von Lungenkarzinomen zu erkennen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das auf drei Jahre angelegte Projekt Breath-Observer mit 1,2 Millionen Euro.

Lungen- und Bronchialkrebs zählt mit einem Fünftel aller Tumorkrankheiten in Deutschland zu den häufigsten Krebsarten. Die derzeit gängigen Diagnoseverfahren sind aber invasiv, das heißt mit einem Eingriff, also mit einem Eindringen in den Körper, oder radiologischer Belastung verbunden und bergen daher Verletzungs- und Infektionsrisiken. Zudem sind sie für die Patienten stark belastend und teuer.

Mit Forschungsergebnissen aus dem BreathObserver-Projekt könnten wir in Zukunft auch Lungenkrankheiten infektiöser Natur aufspüren

Patrique Fiedler

Im Verbundprojekt BreathObserver haben es sich die Projektpartner zum Ziel gesetzt, ein neuartiges medizinisches Diagnosegerät zur direkten Analyse des menschlichen Ausatemgases, Fachleute nennen es Exhalat, zu entwickeln. Das Exhalat beinhaltet vielfältige gasförmige Substanzen, deren Zusammensetzung unter anderem von Erkrankungen beeinflusst wird. Dies wollen sich die Forscherinnen und Forscher zunutze machen, um darunter Biomarker für eine Krebserkrankung zu identifizieren. Ihr ambitioniertes Ziel: Ein innovatives mobiles, nicht-invasives Diagnosegerät, das in der Atemluft frühzeitig biologische Merkmale detektiert, die krankhafte Anzeichen von Lungenkarzinomen aufzeigen. Das Analysesystem soll, ausgestattet mit einem Einmal-Metalloxid-Gassensor und in Kombination mit etablierter spirometrischer Lungenfunktionsmessung, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz nicht nur eine belastungsarme Früherkennung von Krebs, sondern auch die Beobachtung des weiteren Krankheitsverlaufs ermöglichen.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

Artikel • Atemluft-Diagnostik

Breathomics: mehr als nur heiße Luft

Bei der Diagnostik der Nase nachgehen: Auf der Medica sprachen Dr. Beniam Ghebremedhin und Dr. Simona Cristescu über Breathomics (von engl. breath = Atemluft) und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Diagnostik. Die Experten erklärten auf dem Labmed-Forum der Messe, wie das, was ein Patient ausatmet, Rückschlüsse auf Erkrankungen zulässt.

Koordiniert wird der BreathObserver-Verbund von der Geratherm Respiratory GmbH im nordbayerischen Bad Kissingen, einem Entwickler und Hersteller von medizinischen Geräten zur Lungendiagnose. Das Institut für Biomedizinische Technik (BMTI) der TU Ilmenau wird sich mit der Datenaufbereitung und -analyse der Sensorik befassen. Die UST Umweltsensortechnik GmbH in Thüringen, ein Entwickler und Hersteller insbesondere von innovativer Sensorik für Gase und Temperatur, ist für die Forschungsarbeiten zur Gassensorik des Detektionssystems zuständig. Das Universitätsklinikum Jena wird das Projekt mit ärztlicher Expertise sowie Forschungsstudien und vergleichend mit Laborverfahren der Gasanalytik begleiten und validieren.

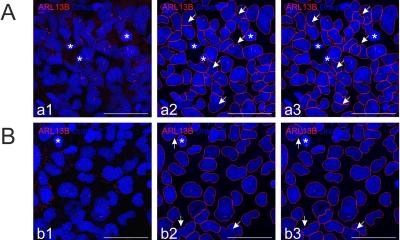

Bildquelle: TU Ilmenau

Das Exhalatanalysesystem könnte für eine schnelle erste Krebsdiagnose und zur Folgekontrolle in Kliniken und in Arztpraxen eingesetzt werden. Aber Prof. Patrique Fiedler, BreathObserver-Projektleiter an der TU Ilmenau und Leiter des Fachgebiets Datenanalyse in den Lebenswissenschaften, denkt schon weiter: „Ich könnte mir eine Ausweitung unserer Forschungsarbeiten auf zahlreiche weitere Anwendungen im Gesundheitsbereich vorstellen: Mit Forschungsergebnissen aus dem BreathObserver-Projekt könnten wir in Zukunft auch Lungenkrankheiten infektiöser Natur aufspüren. Und da das kleine Gerät nicht zuletzt kostengünstig sein soll, sehe ich auch in der anschließenden Phase der Medizinproduktentwicklung breite Einsatzmöglichkeiten.“

In der Tat hat das Forschungsteam künftige andere Verwendungen des modularen und multimodalen Analysesystems bereits mitgedacht. Das System besteht aus elektronischen Bauteilen und Sensoren, die die Informationen für die Datenaufbereitung und -analyse liefern. Alle einzelnen Komponenten können später ausgetauscht werden und ermöglichen so eine unproblematische Anpassung für andere Anwendungen wie eben zur Detektion infektiöser Krankheiten.

Da das System nicht nur einen, sondern mehrere Sensoren mit unterschiedlichen Messprinzipien hat, werden neben der Zusammensetzung des Atemgases auch Parameter wie Temperatur, Gasmenge und Druck gemessen. So können sowohl die Kalibrierung der Sensoren, also die Überprüfung ihrer Genauigkeit, als auch die Qualitätssicherung der Messung stetig verbessert und eventuelle Abweichungen der Messergebnisse präzise korrigiert werden.

Quelle: Technische Universität Ilmenau

26.03.2025