Bildquelle: Christian Morawe/UMMD

News • Kleines Molekül, große Wirkung

Stickstoffoxid: Entscheidender Player bei der Immunabwehr

Stickstoffoxid (NO) kommt im menschlichen Körper als natürlicher Botenstoff vor. Es gilt als Alleskönner, da es zahlreiche wichtige regulative Funktionen übernimmt, auch bei der Immunabwehr gegen Krankheitserreger.

Die genaue Wirkungsweise dieses Moleküls hat der Immunologe Prof. Dr. Andreas Müller vom Institut für Molekulare und Klinische Immunologie der Universitätsmedizin Magdeburg gemeinsam mit Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung Braunschweig jetzt aufgedeckt. Die Erkenntnisse sind entscheidend für die Entwicklung neuer Therapieansätze zur Behandlung von Infektionskrankheiten, aber auch von Erkrankungen, die durch übermäßige Entzündung verursacht werden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Immunity“ veröffentlicht.

Bildquelle: UMMD

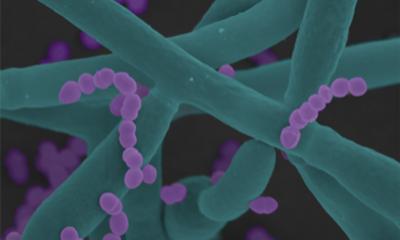

Prof. Müller erklärt: „NO hat zwei sehr unterschiedliche Wirkungen während einer Infektion: Einerseits kann es Krankheitserreger, die von Fresszellen aufgenommen wurden, direkt zerstören. Andererseits verhindert NO ab einer gewissen Konzentration die Rekrutierung weiterer Fresszellen zum Ort der Infektion und verhindert so eine unnötige Gewebeschädigung, die durch eine überschießende Immunantwort verursacht würde.“ Die Forschungsgruppe hat am Beispiel von Leishmania major, der Erreger einer bislang schwer zu behandelnden Tropenkrankheit, die beiden Wirkungsweisen von NO über den gesamten Verlauf einer Immunantwort vermessen und modelliert.

Die Wissenschaftler konnten dabei zeigen, dass das direkte Zerstören des Krankheitserregers durch NO nur während eines relativ kurzen Zeitraums der wichtigste Verteidigungsmechanismus des Immunsystems gegen Leishmania major darstellt. „Viel effektiver ist NO stattdessen darin, die Fresszellen, in denen sich Leishmania major vermehren kann, davon abzuhalten, an die Infektionsstelle zu gelangen. Da NO die Rekrutierung dieser Fresszellen hemmt, entzieht es dem Erreger die Grundlage zur Vermehrung“, erläutert Prof. Müller als Letztautor der Studie.

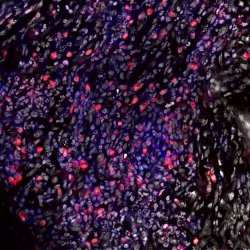

Für ihre Experimente haben die Wissenschaftler ein eigenes Messsystem entwickelt, um auch die Wachstumsgeschwindigkeit und Lebensfähigkeit der Erreger während der Infektion bestimmen zu können. „Mit der so genannten intravitalen 2-Photonenmikroskopie konnten wir die Erreger während einer Infektion im lebenden Gewebe beobachten und ihre Vermehrung bzw. Zerstörung durch das Immunsystem vermessen. Die so gewonnenen Daten wurden genutzt, um die Voraussagen mathematischer Modelle, die wir zur Arbeitsweise des Immunsystems aufgestellt hatten, zu überprüfen und diese Prognosen stimmten exakt mit unseren Daten überein.“ Mit diesem besseren Verständnis über das Zusammenspiel der verschiedenen Mechanismen der Immunabwehr sei es nun möglich, gezielt in die Regulation des Immunsystems einzugreifen und damit neue Behandlungsansätze im Kampf gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln.

Quelle: Universität Magdeburg

25.10.2021