Der Magen: für die Bildgebung undankbar

Die Bedeutung bildgebender Verfahren bei der Diagnose und Behandlung von Krebs wächst ständig – allerdings nicht bei allen Malignomen:

„Das Magenkarzinom ist primär eine nichtradiologische Diagnose. Die radiologische Bildgebung kann zum Nachweis des Primärtumors wenig beitragen“, bedauert Univ.-Prof. Dr. Gerald Antoch, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Bildgebende Verfahren kommen bei gastroösophagealen Tumoren dann ins Spiel, wenn es um die Ausbreitungsdiagnostik geht. Insbesondere bei der Detektion von Fernmetastasen spielt die Radiologie eine wichtige Rolle.

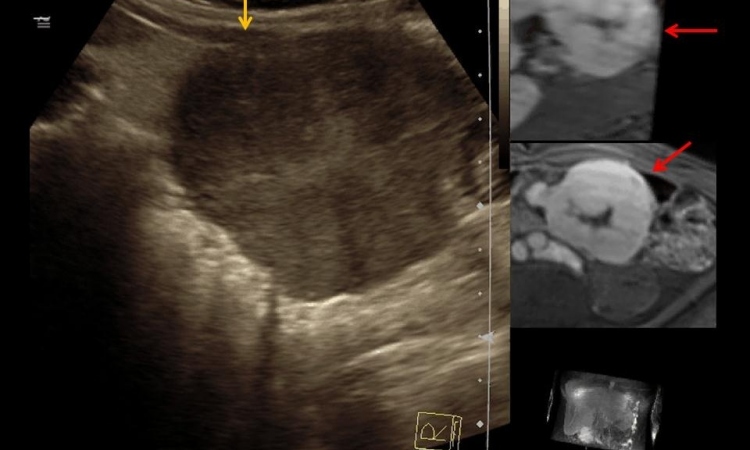

An erster Stelle bei der Diagnose eines gastroösophagealen Tumors steht die Endoskopie: Im Rahmen einer Gastroskopie wird Material aus dem verdächtigen Gewebe entnommen und daraus wird die Diagnose erstellt. Weil das Magenkarzinom häufig erst in einem späten Stadium entdeckt wird, muss als Nächstes beurteilt werden, ob der Tumor noch operabel ist oder nicht. Zu diesem Zweck führt der Gastroenterologe eine Endosonographie durch: Dank einer auf dem Endoskop angebrachten Ultraschallsonde werden Sonogramme angefertigt, anhand derer sich die lokale Tumorgröße und die Tumorausdehnung gut beurteilen lassen. Für andere bildgebende Verfahren, wie zum Beispiel transabdominelle Sonographie, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) oder die Kombination von Positronen-Emissionstomographie und CT (PET-CT), gibt es für die Beurteilung des T-Stadiums keine Indikation.

Erst wenn es darum geht, ob eine lokale Lymphknotenmetastasierung (N-Stadium) vorliegt, kommt die Radiologie ins Spiel: Die S3-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) empfiehlt eine CT des Thorax und des Abdomens inklusive Becken. „Leider ist die Genauigkeit der morphologischen Bildgebung bei der Beurteilung des N-Stadiums eingeschränkt“, räumt Antoch ein, „auch die PET-CT hilft uns da nicht weiter. Mit einer Ausnahme: Bei den Tumoren des gastroösophagären Übergangs ist die Performance der PET-CT relativ gut.“ Doch der Referenzstandard bei der Suche nach lokalen Lymphknotenmetastasen ist die Entfernung der Lymphknoten während der Magenoperation mit anschließender pathologischer Untersuchung.

Im Zusammenhang mit Fernmetastasen (M-Stadium) kommt der CT allerdings eine Schlüsselrolle zu. Sie ist die Methode der Wahl, um Fernmetastasen nachzuweisen oder auszuschließen, und hierfür in der Leitlinie empfohlen. Bei Adenokarzinomen des Magens bietet sich zusätzlich die PET-CT für die Beurteilung des M-Stadiums an. „Das ist die einzige wirkliche Indikation für die PET-CT beim Magenkarzinom“, betont Antoch. Allerdings spiegle sich das nicht in der Leitlinie wider, weil es dazu nur eine begrenzte Datenanzahl gebe. Eine MRT wird in der Leitlinie bei Patienten empfohlen, bei denen keine CT durchgeführt werden kann oder sollte, also zum Beispiel bei Patienten mit Iod-Allergie. Allerdings ist bekannt, dass die MRT für die Detektion von Lebermetastasen bei Magenkrebspatienten der CT überlegen ist.

Eine wichtige Rolle für die Radiologie sieht der Institutsleiter bei der Beurteilung des Therapieansprechens. Patienten mit metastasiertem Magenkarzinom werden mit Chemotherapie oder neuen Therapien wie zum Beispiel Antikörpern oder Neoangiogenesehemmern behandelt. Hier bieten sich moderne funktionelle Methoden wie die PET-CT, aber auch funktionelle CT- und MRT-Daten für die Verlaufskontrolle unter der Therapie an. Diese funktionellen bildgebenden Verfahren haben den Vorteil, dass sie früher als die sonst übliche Beurteilung der Tumorgröße im Verlauf, ein Therapieansprechen oder -versagen nachweisen können. „Diese Indikation der bildgebenden Verfahren sowie das Potenzial funktioneller Techniken sind jedoch nicht spezifisch für das Magenkarzinom, sondern treffen auf die meisten onkologischen Erkrankungen zu“, sagt Antoch.

So liegen die Hauptindikationen der radiologischen Bildgebung beim Magenkarzinom im M-Staging und in der Therapiekontrolle. „Ich sehe aktuell kein bildgebendes Verfahren, das ein Potenzial zur Verbesserung der Diagnostik beim T- und N-Stadium des Magenkarzinoms aufweist. Da ist nichts in der Pipeline“, sagt der Düsseldorfer Radiologe.

IM PROFIL

Prof. Dr. Gerald Antoch ist Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Davor arbeitete er am Marien-Hospital Düsseldorf und am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie des Universitätsklinikums Essen, wo er sich 2006 habilitierte. Der 1971 geborene Mediziner ist Mitglied in mehreren nationalen und internationalen Fachgesellschaften und erhielt unter anderem den Dr. Emil Salzer-Preis für Krebsforschung des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (2004), den Lodwick Award der Harvard Medical School (2005) sowie den Wilhelm-Conrad-Röntgen-Preis der Deutschen Röntgengesellschaft (2007). Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören die Hybridbildgebung sowie die interventionelle Tumortherapie.

22.05.2013