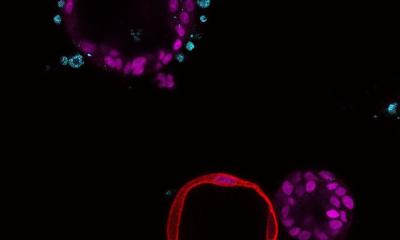

Bildquelle: Kochs S, Schiewe S, Foerster M et al., Archives of Toxicology 2025 (CC BY 4.0) © Tattoo-Artist: Alexander Pietsch (A), Carlo Sohl (B,C)

News • Studie zur Bewertung gesundheitlicher Risiken

Tattoos: Forscher verfolgen Weg der Farbe in den Körper

In einer neuen, klinischen Studie haben Wissenschaftler des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) erstmals den Weg und den Stoffwechsel der flüssigen Bestandteile von Tätowiermitteln im Körper verfolgt.

Die in der Zeitschrift Archives of Toxicology veröffentliche Studie zeigt, dass geringere Mengen der Mittel im Organismus verbleiben als bisher angenommen. „Mit den Ergebnissen aus unserer Studie lassen sich die gesundheitlichen Risiken beim Tätowieren künftig genauer abschätzen und bewerten“, sagt die Leiterin der Studie, Dr. Ines Schreiver vom Studienzentrum Dermatotoxikologie am BfR.

„Die Ablagerung von den Farbpigmenten aus Tätowierungen in den Lymphknoten ist seit langem bekannt und wurde auch durch unsere Studien hinreichend belegt“, erklärt Dr. Schreiver. Die Pigmente sind unlöslich und daher die festen Bestandteile der Farbe. Die Menge und Verteilung der flüssigen Bestandteile im Körper wurde bisher noch nicht betrachtet. Für die Studie wurde 24 freiwilligen Teilnehmern jeweils ein Tattoo ihrer Wahl gestochen. Durchgeführt wurde die Tätowierung unter Laborbedingungen in Räumen der Berliner Charité von professionellen Tätowierern. Die einzelnen Tätowier-Sitzungen dauerten dabei im Durchschnitt knapp dreieinhalb Stunden. Vor, während und nach dem Tätowieren wurden Urin- und Blutproben genommen. Mit Hilfe sogenannter Marker-Substanzen konnte das BfR-Team nachvollziehen, wie sich die flüssigen Bestandteile aus den Tätowiermitteln im Körper verhalten und vom Stoffwechsel verarbeitet werden.

Die Stoffwechselprodukte waren schon in der ersten Blutprobe kurz nach Beginn des Tätowierens nachweisbar. Dabei zeigte sich auch, dass der Stoffwechsel bei der Aufnahme über die Haut während einer Tätowierung teilweise anders funktioniert als erwartet. So wurde eine der verwendeten Marker-Substanzen im Körper häufiger in andere Stoffwechselprodukte umgewandelt als bei der oralen Aufnahme über die Nahrung. Das liegt an bestimmten Enzymen in den Hautzellen, wie in ergänzenden Versuchen per Zellkultur gezeigt werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass diese Enzyme auf ähnliche Stoffe vergleichbar wirken. Die so entstehenden Stoffwechselprodukte können dabei andere Wirkungen aufweisen als Stoffwechselprodukte, die über andere Aufnahmewegen entstehen.

In der Studie wurde außerdem erfasst, wieviel Tätowiermittel bei der jeweiligen Sitzung verwendet wurde. So wurden zum einen die Farbfläschchen vor und nach der Sitzung exakt abgewogen. Zum anderen wurden auch alle verwendeten Nadeln, Tücher und Handschuhe eingesammelt und festgestellt, welche Menge an Farbresten an ihnen klebt. Im Durchschnitt landete nur circa ein Fünftel der verwendeten Farbe tatsächlich in der Haut. Ein Großteil davon wurde danach über die verheilende Wunde wieder ausgeschieden. Mit den im Rahmen der Studie gewonnenen Expositionsdaten zum Farbeintrag in den Körper können mögliche Gesundheitsrisiken von potentiell gefährlichen Chemikalien in der Tätowierfarbe zukünftig genauer bewertet und abgeschätzt werden.

Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung

08.02.2025