Artikel • Leber

Plädoyer für den Kontrast

Er gilt als Pionier in der Kontrastmittel-Sonographie, trug entscheidend dazu bei, dass sie als Routineverfahren zum Einsatz kommt und kämpft weiterhin für ihre Anerkennung im Wettstreit mit MRT und CT.

Die Rede ist von Univ.-Prof. Dr. Wolfram Wermke aus der Medizinischen Klinik der Charité, Berlin-Mitte, mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie, der kein Blatt vor den Mund nimmt, geht es um Einsatz und Nutzen des inzwischen über viele Jahre bewährten Verfahrens.

Welche Vorteile bringt die Kontrastmittel-Sonographie bei der Leber?

Anfang des Jahres 1996 habe ich mit dem klinischen Einsatz der Kontrastmittelsonographie begonnen, zunächst an Patienten mit Lebertumoren. 1998 ist gemeinsam mit „meinem Physiker“ Bernhard Gaßmann im Springer-Verlag der erste klinische Atlas zur Lebertumordiagnostik mit Echosignalverstärkern erschienen. Auf der Rückseite des Bucheinbandes wurde vorausgesagt, dass die Kontrastmittelsonographie zukünftig einen sehr hohen Stellenwert in der Abklärung von Leberherden bekommen wird. Das hat sich bewahrheitet. Leider ist momentan der Anteil an Ärzten, die sich intensiv um die signalverstärkte Sonographie bemühen, noch viel zu gering, insbesondere auch in der Radiologie.

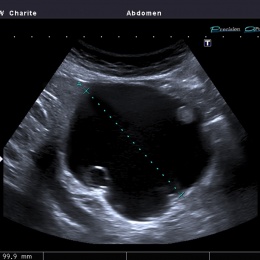

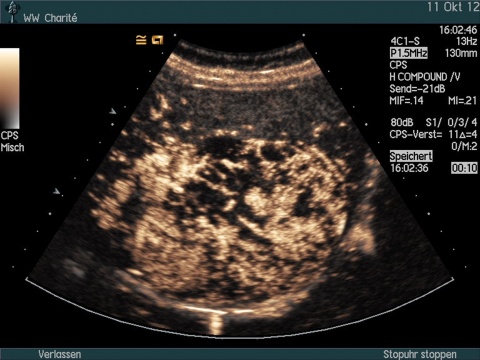

Und das, obwohl mit modernen US-Geräten heute eine höhere Orts- und Kontrastauflösung zu erreichen ist, als es andere Schnittbildverfahren ermöglichen. Heute sind wir sonographisch in der Lage, sehr viel kleinere Gefäße darzustellen und ihre Perfusion durch das Einbringen von Mikroblasen aufzuzeichnen. Seit Anfang dieses Jahrtausends wurde die Kontrastmittel-Technologie so verfeinert, dass bei ihrem Einsatz die Mikroblasen weniger schnell zerplatzen: Nutzt man einen geringen mechanischen Index, ist das fundamentale Grauwertbild zwar weniger aussagekräftig, dafür geraten die Mikrobläßchen aber in Schwingungen, wodurch sie im strömenden Blut bis hin zur Mikrovaskularisation in den Organen zu verfolgen sind. Dies ermöglicht es, sicherer eine normale oder pathologische Gefäßarchitekur zu erkennen und damit eine veränderte Durchblutung zu beurteilen. So eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Entdeckung und Unterscheidung von entzündlichen oder neoplastischen Prozessen.

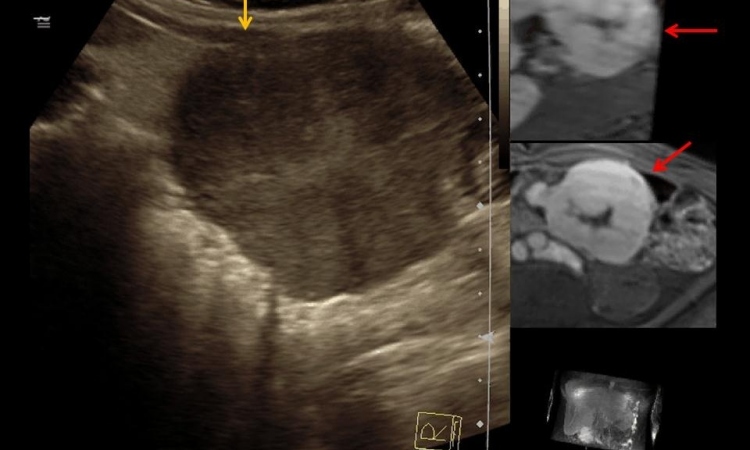

Lebertumoren haben einen spezifischen Gefäßaufbau. Dank der einströmenden Mikroblasen wird deren Perfusion beurteilbar. Man sieht die Gefäßarchitektur, die Durchblutung, Einblutungen oder Nekrosen sowie die Auswirkungen der Neoplasie auf ihre Umgebung. In der Leber lässt es die Art und Weise der arteriellen Perfusion und die An- bzw. Abwesenheit von Portalvenen zu, sehr sicher zwischen „gut-“ oder „bösartig“ zu unterscheiden. Dadurch ist es möglich, die Mehrzahl der Lebertumoren exakt zu benennen oder bestimmte Arten auszuschließen. Oft kommen Patienten mit einer Vielzahl von MRT- oder CT-Untersuchungen beim Verdacht auf eine Leberraumforderung zu mir. Die Artdiagnose ist selten eindeutig benannt. Hinsichtlich der Dignität bzw. Art der Neoplasie trauen es sich nicht alle zu, eine spezifischere Diagnose zu stellen als die eines „unklaren Leberherdes“ oder es wird eine Vielzahl an Differenzialdiagnosen aufgezählt, die es dem Kliniker schwer macht, das diagnostische Vorgehen einzugrenzen und frühzeitig therapeutischen Konsequenzen zu ziehen.

Dennoch scheint die Kontrastmittel-Sonographie bei der Differenzierung des Leberkrebses Grenzen zu haben?

Grundsätzlich hat jede diagnostische Methode ihre Tücken und damit Grenzen in der Aussagekraft. Es gibt bei gut- und bösartigen Leberneoplasien neben spezifischen Details auch Überschneidungen bzw. Ähnlichkeiten. Deshalb bedarf es schon eines längeren Zeitraums intensiver Beschäftigung mit den Spielarten pathologischer Prozesse. Grundlage dazu ist ein sehr guter Lehrer im klinischen Alltag.

Natürlich wird jeder, der sich in ein „neues“ Verfahren vertieft, diagnostische Fehler machen. Das wird insbesondere am Anfang als „schmerzlich“ empfunden. Glück hat derjenige, dessen erste Diagnosen sich im Gegensatz zu anderen Verfahren als richtig erweisen. Fehler werden immer auftreten. Es gilt, ihre Anzahl zu limitieren. Dazu ist ein hohes Maß an Kritikfähigkeit notwendig – vor allem sich selbst gegenüber. Weiterhin bedarf es einer wahrhaftig kollegialen Auseinandersetzung – auch mit den Vertretern anderer diagnostischer Verfahren.

Besonders lehrreich und schön kann es sein, hat man die Gelegenheit, sich an die Fersen einer echten „Eminenz“ zu heften und von ihr „das Weh und Ach“ der zu erlernen den Methode in allen Facetten beigebracht zu bekommen. Dieser Aufgabe habe ich mich in den vergangenen beiden Dekaden mit besonderem Augenmerk gewidmet und dadurch einen Schülerkreis aufbauen können, den „Gegenwind“ kaum aus dem Gleichgewicht bringen wird – zum Nutzen der Patienten. Wer eine Methode beherrscht, wird in die Lage versetzt, vorurteilsfrei über ihre Vorzüge und Nachteile nachzudenken.

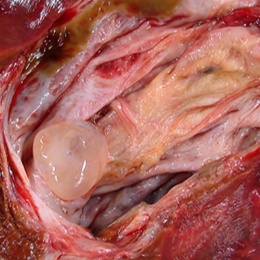

Ohne profunde Kenntnisse in der pathologischen Anatomie und Pathophysiologie schadet man dem Patienten und dieser Untersuchungsmethode immens. Beispielsweise sind Leberkarzinome anders aufgebaut als Gallenwegskrebse oder Metastasen. Hinzu kommen der differente ätiologische und klinische Hintergrund, unterschiedliche Differenzierungsgrade und die Vielzahl an Möglichkeiten der degenerativen Metarmorphose, so dass sich schon allein bei einer bestimmten Entität – beispielsweise einem HCC – in der Kontrastmittelkinetik große Unterschiede offenbaren. Diese zu erlernen und zu erkennen, dauert Jahre.

Im Allgemeinen existieren aber stets auch spezifische Hinweise hinsichtlich der Tumorgefäßarchitektur und des zeitlichen An-und Abstromverhaltens der Mikroblasen im Gefäßbett der Neoplasien oder Malformationen, die es uns heute erlauben, eine Artdiagnose sicherer auszusprechen, als es vor der Verfügbarkeit der Kontrastmittelsonographie möglich war.

Sind MRT und CT hilfreich für die Diagnose?

Selbstverständlich. Es wird immer Patienten geben, deren Diagnose sicher genug und risikoarm nur im Verbund mehrerer Verfahren zu stellen ist. Beim Vorliegen von Lebertumoren halte ich die Anzahl dieser Fälle aber für relativ gering. Wir streben an, die klinische Untersuchung eines uns anvertrauten Patienten mit technischen Mitteln zu vervollkommnen, oft auch abzusichern. Dies gelingt zunächst am besten mit der Sonographie. Und nach wie vor gilt die bereits in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit in der Charité allgegenwärtige Aussage meiner Lehrer: „Die Diagnose basiert zu 80 Prozent auf dem klinischen Blick, der Anamnese und der Erfahrung der Ärztin oder des Arztes!“. Bei den Methoden CT und MRT sind die in der Radiologie tätigen Ärztinnen und Ärzte oftmals wenig über die Befunde der Patienten informiert – die Überweisungsscheine sind häufig mangelhaft hinsichtlich der Vermittlung wesentlicher Vorbefunde und spezifischer Fragestellungen.

Untersuche ich zugewiesene Patienten mancher Einrichtungen, ärgere ich mich oft über die Nachlässigkeit oder Unkollegialität an dieser Stelle. Daraus mache ich allerdings auch keinen Hehl; der Überweiser wird es zu hören bekommen. Der sonographierende Arzt hat den Patienten vor sich, den er bei mangelhaften Befundinformationen befragen kann. Dieser Vorteil ist mitunter bei den „Großgeräten“ nicht zu garantieren. Manchmal sieht weder der Patient den Radiologen, noch hat dieser den immensen Vorteil, sich mit dem Hilfesuchenden, seinen Problemen und den Fragestellungen persönlich auseinander zu setzen. Dies ist keine Schuldzuweisung; die Ursache liegt überwiegend in der enormen Verdichtung an täglich zu absolvierenden Untersuchungszahlen.

Häufig wird propagiert, dass MRT oder CT einen objektiveren Befund ermöglichen. Dies mag für bestimmte Fragestellungen richtig sein, ist aber in der Masse möglicher Pathologien so nicht zutreffend. Allgegenwärtig ist die Aussage, die Sonographie sei ein Verfahren, das mit der Erfahrung des Untersuchers steht und fällt, wohingegen CT und MRT den Vorteil hätten, von subjektiven Faktoren frei zu sein. Diese Aussage lasse ich in bestimmtem Maße für die Übersichtlichkeit des Untersuchungsablaufes und die Befundarchivierung gelten, nicht jedoch für die dazu notwendige Erfahrung.

Ich sehe mir bei Lebertumoren fast immer die mitgebrachten CT- oder MRT-Bilder an – allerdings erst, nachdem ich eine Sonographie durchgeführt habe. Denn bei Untersuchungsbeginn will ich außer der Klinik und der Fragestellung nicht die Ergebnisse der genannten Verfahren vorwegnehmen – weil ich unvoreingenommen sonographieren möchte.

Zuerst suche ich das, was mit den beklagten Beschwerden verbunden sein kann, was tatsächlich vorhanden ist und nicht das, was andere Verfahren möglicherweise nahelegen. Ist offensichtlich, dass die eigene Untersuchung zur Abklärung der Beschwerden nur unzureichend beiträgt, schaue ich mir die CT- und MRT-Sequenzen an – dann aber sehr gründlich – und siehe da: ich finde sonographisch die entsprechend beschriebenen Auffälligkeiten. Nicht selten ist aber auch festzustellen, dass „meine“ Methode mehr an Aussagen bietet, oder aber den CT-Bildern vergleichbare Befunde zu entnehmen sind, die von der Radiologie nicht beschrieben wurden!

Ein Vorteil der Großgeräte war bislang, dass durch das PACS eine fortlaufende Bildspeicherung erfolgt, die sich auch zu Rate gezogene Ärzte im Nachhinein anschauen können. Die klinische Demonstration von Ultraschallbefunden geschieht mancherorts gar nicht oder in sehr bescheidener Qualität. Kein Wunder, dass man zur hochgelobten Konkurrenzmethode greift! In dem Maße, wie es in der klinisch-radiologischen Konferenz gelingt, durch einen erfahrenen Untersucher in der technischen Befunddemonstration hochauflösende Ultraschallbilder vorzuführen, wird sich die bisher vorherrschende Meinung schnell abbauen.

In meinem Umfeld werden Ultraschallbefunde digital über eine DICOM-Schnittstelle archiviert. Inhalt meiner Fortbildungsseminare ist es daher, die dazu notwendigen Voraussetzungen vorzuführen und eine hochqualifizierte Befunddemonstration der Fälle der Seminarteilnehmer zu exerzieren. Dabei ist es mir die größte Freude, gemeinsam mit den ärztlichen Vertretern „der Konkurrenz“ Bilder aller Verfahren sowie ihre Vor-und Nachteile zu diskutieren.

Selbstverständlich ist im Zusammenhang mit dem CT das Problem der Strahlenbelastung zu erwähnen, aber auch die sehr unterschiedliche Vergütungssituation. Immer klingt mir der Satz in den Ohren: „Was nicht viel kostet, kann auch nichts taugen!“. Für eine Ultraschalluntersuchung bekommen wir nur einen Bruchteil dessen, was bei einer MRT- oder CT-Untersuchung abgerechnet werden kann. Allerdings lässt das meiner Meinung nach nicht den Umkehrschluss zu: „Der Ultraschall taugt deshalb nichts, weil er nicht entsprechend vergütet wird“.

Die Elastographie wurde meiner Meinung nach bisher unzureichend pathomorphologisch und klinisch evaluiert

Prof. Dr. Wolfram Wermke.

Ist die Elastographie eine Verbesserung?

Jede klinisch-diagnostische Neuentwicklung ist zunächst zu begrüßen, allerdings anfangs auch kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen. Die Elastographie wurde meiner Meinung nach bisher unzureichend pathomorphologisch und klinisch evaluiert, auch wenn sie inzwischen Anhaltswerte liefert. Allein mit der Elastographie ist zunächst keine pathomorphologische Diagnose zu stellen. Man erhält eine Zahl – oft mit einer enormen Streubreite –, die einer Pathologie zugeordnet wird.

Für Fragestellungen, die ich verfolge, gilt, dass Ursachen, die zu einer Veränderung der Elastizität der Leber oder des Pankreas führen, vom erfahrenen Untersucher im fundamentalen Grauwertbild ablesbar sind. Als Beispiel dient mir ein klinisch und prognostisch gravierendes Problem: Die sklerosierende Verlaufsform einer chronischen Pankreatitis stellt sich hinsichtlich der Gewebesteifheit möglicherweise ähnlich dar wie ein duktales Adenokarzinom. Die Prognose und die therapeutischen Konsequenzen divergieren aber extrem. Das Pankreaskarzinom diagnostiziere ich um ein Vielfaches treffsicherer mit der Injektion von Mikroblasen.

Finden Sie Nachwuchs für die Sonographie?

Ich war früher als DEGUM-Kursleiter der Stufe III tätig, habe das aber bereits im vergangenen Jahrhundert beendet, weil es mir sinnvoller schien, den Nachwuchs stärker praxisbezogen im Klinikalltag auszubilden. Ich bot sehr vielen Ärzten die Gelegenheit, in meiner Abteilung in der Charité zu hospitieren und habe dadurch erfreulicherweise sehr viele Schüler für die Kontrastmittelsonographie begeistern können. Am Ende meines Berufslebens kann ich das nicht mehr anbieten. Aber es gibt Alternativen. In Deutschland veranstalte ich seit Jahren regelmäßig interaktive Weiterbildungen und Wochenendseminare. Auch in der Schweiz bin ich daran beteiligt. Diese stets interaktiv abgehaltenen Kurse haben einen begeisterten Teilnehmerkreis. Besonders erfreulich ist es, immer neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzutreffen, die fast ausnahmslos zu Folgeveranstaltungen wiederkommen möchten. Bei diesen Seminaren darf jede Ärztin/jeder Arzt – egal mit welcher Berufserfahrung – seine unklaren Problemfälle vortragen und alle Anwesenden diskutieren das Pro und Kontra der Bilder und die dazu durchgeführte Folgediagnostik.

Nachdem ich anfangs eher mit Monologen aufgetreten war, muss ich mich nun im Kreise meiner erfahrenen Mitreferenten fast schon bemühen, auch einmal einen Fall vortragen zu können. Nach meiner festen Überzeugung müssen die Seminare zur Kontrastmittelsonographie im interdisziplinären Zwiegespräch erfolgen, wobei die pathoanatomischen und pathophysiologischen Ursachen diskutiert und auf Fehlermöglichkeiten verwiesen wird. Diese Art der Fortbildung wird dankbar angenommen. Sie leistet einen großen Beitrag zur Weiterverbreitung der Kontrastmittelsonographie.

Selbstverständlich zeige ich auch meine eigenen Fehldiagnosen und rege die Kollegen dazu an, nicht das Offensichtliche zuerst zu suchen, sondern Schnittbilder unvoreingenommen durchzumustern. Der Lernprozess auf diesem Weg dauert etwas länger, aber das dadurch erreichte Wissen sitzt dann auch viel tiefer. Aus dem Programm des 3-Ländertreffens 2015 in Davos wird ersichtlich, dass viele der Teilnehmer, die an meinen eigenen Weiterbildungsveranstaltungen beteiligt sind und waren, einen nicht unbeträchtlichen Teil des Inhaltes des Kongresses gestalten. Etwas Schöneres kann einem Lehrer nicht widerfahren!

Profil:

Prof. Dr. Wolfram Wermke, von der Fan-Gemeinde liebevoll „WW“ genannt, gilt als Wegbereiter der Kontrastmittel-Sonographie: Der heute 64-Jährige sorgte dafür, dass diese Methode als Routineuntersuchung in die medizinische Versorgung Einzug hielt. Seine Lehrbücher sind Standardlektüre für Studenten und alle Ärzte, die sich mit der abdominellen Sonographie beschäftigen. Kollegen bewundern sein immenses Archiv an Ultraschallbildern samt Wissensschatz und Patienten schätzen den menschlichen Umgang. Für seine Verdienste wurde er 2014 mit der Walter-Krienitz-Gedenkmedaille

ausgezeichnet.

Veranstaltung

Raum: A Davos 1/3

Donnerstag, 24.09.2015, 08:30 Uhr

(Teil-)liquide Leber- bzw. Gallenwegsneoplasien und ihre Komplikationen: Solitäre Gallenwegszyste, seröses/muzinöses Zystadenom, tryptische Nekrose, hämorrhagische/nekrotische Leberneoplasien

Wolfram Wermke, Deutschland

Session: Differenzialdiagnostik liquider Leberherde - Teil I

Raum: A Davos 1/3

Donnerstag, 24.09.2015, 10:30 Uhr

Hepatobiliäre Duktalplattenmalformationen: Leber- und Gallenwegs-zysten, Caroli-Krankheit, Caroli-Syndrom, peribiliäre Zysten

Wolfram Wermke, Deutschland

Session: Differenzialdiagnostik liquider Leberherde - Teil II

Raum: A Davos 2/3

Donnerstag, 24.09.2015, 12:30 Uhr

HCC versus CCC - warum und wie man maligne epitheliale Leberneoplasien durch die Kontrastmittelsonographie differenzieren kann

Wolfram Wermke, Deutschland

Session: Lunchsymposium Bracco

23.09.2015