© Who is Danny – stock.adobe.com

News • Auswirkungen auf Arzt-Patienten-Verhältnis

Sollten Entwickler von Medizin-KI den Hippokratischen Eid ablegen?

Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt bei der Behandlung, entlastet bei der Dokumentation - und verändert das Arzt-Patienten-Verhältnis zu einer Dreiecksbeziehung.

Denn Ärzte müssen ihren Patienten nun auch die Einschätzung einer KI erklären können, um gemeinsam einen vertrauensvollen Behandlungsweg zu finden. Auf dem 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) fordern Experten, dass der Einsatz von KI im sensiblen Bereich der Medizin klaren ethischen Regeln folgen muss. Auf der Kongress-Pressekonferenz am 5. Mai 2025 diskutieren sie, ob auch Entwickler medizinischer KI-Anwendungen den Hippokratischen Eid ablegen sollten. Darüber hinaus stellen führende Spezialisten auf dem Kongress neue Tools und Entwicklungen für den Einsatz von KI, Virtual Reality und Robotik vor.

KI bietet sogar die Chance, das Menschliche in der Medizin wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken

Martin Hirsch

Künstliche Intelligenz kann Ärzte unterstützen, indem sie als Clinical Decision Support Tool Diagnosen beschleunigt und Behandlungspfade vorschlägt. Auch zeitraubende Alltagsaufgaben wie die Dokumentation von Patientengesprächen und Behandlungsverläufen können an KI-Tools delegiert werden. „Wenn man bedenkt, dass Ärzte im Krankenhaus täglich rund drei Stunden mit Dokumentation verbringen, bietet KI hier einen enormen Hebel“, ordnet Professor Dr. Martin Hirsch, Direktor des Instituts für KI in der Medizin an der Philipps-Universität Marburg, das Potenzial der Technologie ein. Jede Minute Arbeit, die KI den Ärzten abnimmt, könnten diese mehr für die Patienten aufwenden. „KI bietet also sogar die Chance, das Menschliche in der Medizin wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken“, so der Marburger Experte.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

Artikel • Generative KI in der Medizin

Wie man LLMs beibringt, wie ein Arzt zu denken

Generative KI zeigt zwar immenses Potenzial für das Gesundheitswesen, doch die Zuverlässigkeit der großen Sprachmodelle leidet unter einem ernsten Problem: LLMs denken einfach nicht wie Ärzte, erklärte ein Experte für Datenwissenschaften auf dem Kongress Emerging Technologies in Medicine (ETIM) in Essen. Dieser potenziell folgenschwere Fehler könne jedoch behoben werden.

Gleichzeitig sieht Hirsch durch den Einzug der KI in die Medizin eine Veränderung im Arzt-Patienten-Verhältnis. „Das Besondere an der Beziehung zwischen Arzt und Patient ist das Vertrauen, das auf Empathie, Verständnis und menschlicher Zuwendung beruht“, sagt er. Das könne KI nicht leisten, ihre Stärke liege darin, große Mengen an Daten und Informationen zu sortieren, einzuordnen und auf dieser Basis erste Einschätzungen abzugeben. „Um das Vertrauen der Patienten zu erhalten, müssen die Behandelnden in der Lage sein, diese Einschätzungen gegenüber den Patienten richtig einzuordnen oder ihnen auch zu widersprechen.“ Blindes Vertrauen in die Antworten einer KI dürfe es nicht geben.

Ob Technik, Software oder andere Werkzeuge - die Hürden für den Einsatz neuer Anwendungen in der Medizin sind hoch. „KI-Anwendungen dringen viel weiter in medizinische Prozesse ein als bisherige Technologien. Daher wäre es denkbar, auch die Entwickler von KI auf das Genfer Gelöbnis zu verpflichten, um die ethische Einbettung von KI in der Medizin zu gewährleisten“, schlägt Hirsch vor. Das Genfer Gelöbnis - eine moderne Version des Hippokratischen Eides - diene als ethische Richtschnur für ärztliches Handeln und stelle das Wohl des Patienten in den Mittelpunkt.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

News • Themenkanal

Blickpunkt: KI in der Medizin

Künstliche Intelligenz soll menschliche Denkprozesse nachbilden und die Arbeit fast aller medizinischer Teilgebiete erleichtern. Doch was geht im Inneren eines KI-Algorithmus vor, worauf basieren seine Entscheidungen? Kann man einer Maschine gar eine medizinische Diagnose anvertrauen?

Ärzte verpflichteten sich im Genfer Gelöbnis beispielsweise, die Schweigepflicht gegenüber ihren Patienten zu wahren oder sie vor Diskriminierung aufgrund von Faktoren wie Alter, Herkunft oder Behinderung zu schützen. „Das Wohl des Patienten steht in der Medizin an erster Stelle. Dieses Ziel muss auch den Werkzeugen der KI innewohnen, damit wir die neuen technologischen Möglichkeiten tatsächlich sinnvoll einsetzen können“, so der Kongresspräsident der DGIM, Professor Dr. Jan Galle, abschließend. Und am Ende müsse auch eine KI wie ein DMP die wissenschaftliche Prüfung bestehen, dass sie besser als das bisherige Verfahren sei.

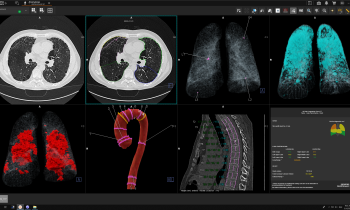

In der Ausstellung 'DGIM Futur' zeigen Experten auf dem 131. Internistenkongress, welchen Mehrwert Anwendungen mit KI, Virtual Reality oder unter Einbeziehung von Robotern in der Medizin bieten können.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin

02.05.2025