News • Angriffspunkt für Chemotherapie

Bitter für den Krebs: Neue Erkenntnisse zu Rezeptoren

Bitterrezeptoren unterstützen den Menschen nicht nur beim Schmecken. Sie befinden sich auch auf Krebszellen. Welche Rolle sie dort spielen, hat ein Team um Veronika Somoza von der Fakultät für Chemie der Universität Wien und dem deutschen Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München untersucht.

Image source: Unsplash/Cala

Hierzu stellten die Wissenschafter umfangreiche wissenschaftliche Daten zusammen und werteten sie aus. Ihre Ergebnisse legen nahe, Bitterrezeptoren künftig auch als zusätzliche Angriffspunkte für Chemotherapeutika zu sehen und diesbezüglich zu erforschen. Die Übersichtsarbeit ist kürzlich in der Fachzeitschrift Cancers erschienen.

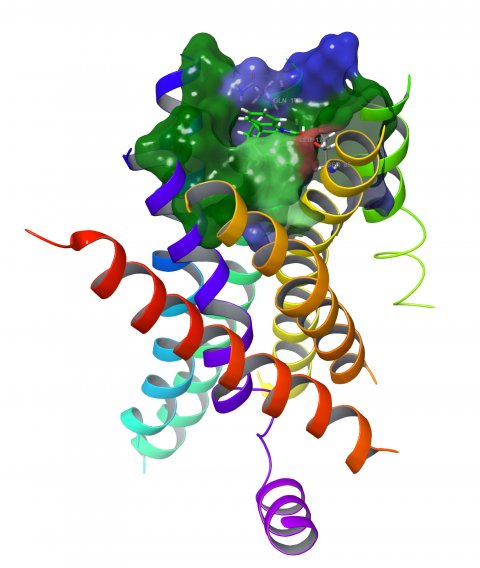

Der Mensch verfügt über 25 verschiedene Typen funktioneller Bitterrezeptoren. Diese finden sich auf unserer Zunge, wo sie der Geschmackswahrnehmung von Bitterstoffen dienen. Zudem mehren sich die Befunde, dass auch Zellen anderer Organe über solche Rezeptoren verfügen. Da wir mit diesen nicht "schmecken", stellt sich die Frage, welche Funktionen sie dort erfüllen. Einiges ist hierzu bereits bekannt. So sind bestimmte Bitterrezeptoren in Magenzellen an der Regulation der Magensäuresekretion beteiligt oder spielen in Darmzellen und Zellen der Atemwege eine Rolle für die Freisetzung antimikrobieller Stoffe.

"Die neuen Befunde lassen annehmen, dass Bitterrezeptoren über physiologische Funktionen verfügen, die dazu genutzt werden könnten, Krankheiten vorzubeugen oder zu behandeln", berichtet Studienautorin Agnes Mistlberger-Reiner, Postdoc-Forscherin am Institut für Physiologische Chemie der Universität Wien. Dies gelte auch für Krebserkrankungen, da Bitterrezeptoren auch in Krebszellen vorhanden und funktionell aktiv seien.

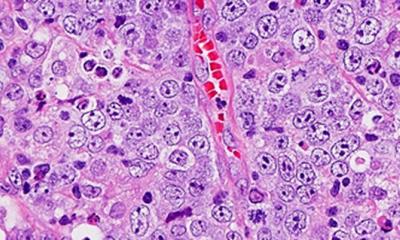

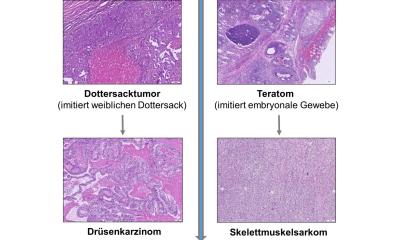

© Jürgen Behr / Leibniz-LSB@TUM

Um einen Überblick über den derzeitigen Wissensstand zum Thema "Bitterrezeptoren und Krebs" zu erhalten, führten das Team von der Universität Wien, vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München und von der Medizinischen Universität Wien eine systematische Recherche in PubMed und GoogleScholar durch. Die hieraus resultierende Übersichtsarbeit berücksichtigt sowohl Studien, welche die Zusammenhänge zwischen der geschmacklichen Wahrnehmung von Bitterstoffen, der Ernährung und dem Auftreten bestimmter Krebsarten untersucht haben, als auch solche, welche die Rolle von Bitterrezeptoren bei der Krebsentstehung auf molekularer Ebene erforschten. "Wie unsere Datenauswertung zeigt, ist bislang kein Zusammenhang zwischen den genetisch bedingten Wahrnehmungsunterschieden von Bitterstoffen, der Ernährungsweise und der Krebsentstehung belegt", sagt Veronika Somoza, die stellvertretende Vorständin des Instituts für Physiologische Chemie sowie Direktorin des Freisinger Leibniz-Instituts ist. Des Weiteren ergab die Studie, dass in vielen Fällen die Genexpression von Bitterrezeptoren in Krebszellen und -geweben herunterreguliert ist, das heißt, weniger Genprodukte nachzuweisen waren.

"Umgekehrt gibt es Belege dafür, dass eine Überexpression dieser Rezeptorgene sowie eine gezielte Aktivierung der Bitterrezeptoren zelluläre Mechanismen stimulieren, die krebshemmend sind", ergänzt Erstautorin und Doktorandin Sofie Zehentner. Hierzu zählen Effekte wie eine verringerte Zellteilung und Migration sowie eine erhöhte Apoptoserate, also eine Zunahme des programmierten Zelltods der Krebszellen. "Vieles spricht somit für eine Beteiligung von Bitterrezeptoren am Krebsgeschehen und macht sie als Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Therapeutika interessant. Daher wollen wir die Funktionen von Bitterrezeptoren künftig auch in dieser Hinsicht weiter erforschen", so Veronika Somoza.

Der Übersichtsartikel entstand aus einem vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds (WWTF) geförderten Projekt heraus, in dem die Wissenschafter um Veronika Somoza untersuchen, inwiefern der Aromastoff Homoeriodicytol gegen die Geschmackstörungen von Krebspatienten wirkt.

Quelle: Universität Wien

03.12.2021