Chirurgie 4.0

Autonome Operationsroboter sind noch Vision

Dass sich auch die Chirurgie in Zukunft verändern wird, zeichnet sich vor dem Hintergrund von Herausforderungen wie Big Data, Automation und künstlicher Intelligenzen deutlich ab. Im Interview berichten Prof. Dr. Hubertus Feußner, Leiter der interdisziplinären Forschergruppe „Minimalinvasive interdisziplinäre therapeutische Intervention“ an der TU München und Prof. Dr. Christoph Thümmler, Professor für eHealth an der Edinburgh Napier Universität, Edinburgh, welche Rolle Big Data und Cloud in der Chirurgie spielen, wie intelligente Maschinen den Fachbereich nachhaltig verändern werden und warum Roboter den menschlichen Operateur nicht ablösen werden.

Wo wird Big Data in der Chirurgie beziehungsweise im OP-Saal eine Rolle spielen?

Feußner: Der Begriff Big Data signalisiert im Moment eigentlich nur, dass wir es künftig mit Datenvolumina zu tun haben, die nicht linear anwachsen, sondern in eine neue Dimension vorstoßen.

Wir werden immer häufiger mit der Tatsache konfrontiert, viele Informationen in immer kürzerer Zeit und vor allem sehr zuverlässig zu benötigen. Nehmen wir die Telekonsultation als Beispiel: Der Experte außerhalb schaut per Videokamera in den Situs hinein und beeinflusst mit Rat und vielleicht auch mit Tat maßgeblich das Geschehen. Hier darf es keinen Delay geben, der Chirurg braucht die nötigen Informationen blitzschnell und zuverlässig.

Die nächste Stufe im Data Processing ist das nicht unumstrittene Prinzip der Teleoperation. Nicht neu, denn bereits vor etwa 15 Jahren führte Professor Jacques Marescaux die sogenannte „Lindbergh-Operation“ durch. Doch im Alltag ist die Tele-OP aufgrund der hohen Kosten und ihrer Unzuverlässigkeit bis heute nicht angekommen. Das könnte sich allerdings mit zuverlässigen und bezahlbaren 5G-Lösungen ändern und würde in bestimmten Fällen die Chirurgie sicherlich bereichern.

Thümmler: Vergessen wir Industrie 4.0 nicht, die auch Einzug ins Gesundheitswesen hält. Das damit einhergehende wachsende Maß an Individualisierung bereichert neben der Chirurgie auch mein Fachgebiet, die Innere Medizin. Bei Katheteruntersuchungen bedeutet das beispielsweise, nicht nur mit vorgefertigten Bildern zu arbeiten, sondern dank spezifischer Algorithmen die Bilder vor Ort direkt auswerten zu können.

Algorithmen, die mehr Details erkennen können als das menschliche Auge, würden es ermöglichen, Echtzeitbilder mit vorherigen Aufnahmen zu vergleichen. Das wäre ein Quantensprung in der Entwicklung. Doch dafür müssen riesige Datenmengen verarbeitet werden, wofür wir die nächsten Generationen an Netzwerktechnologien wie zum Beispiel 5G brauchen.

Kommt hier die Cloud ins Spiel?

Thümmler: „Die“ Cloud gibt es nicht, sondern verschiedene Arten von Clouds: Public Clouds, wie wir sie von Amazon oder Google kennen; Private Clouds, die wir Zuhause installieren und Hybrid Clouds, die eine Mischung aus beidem sind. Hier müssen wir ganz streng differenzieren.

Für das Gesundheitswesen ist die Public Cloud völlig ungeeignet, weil die Privatsphäre der Patienten und Mitarbeiter in der Klinik, aber auch deren Betriebsgeheimnisse nicht genügend geschützt werden können. Andererseits kann auch die Idee, dass wir alle Daten in eine große Plattform einspeisen und sich alle daraus bedienen, ebenso wenig funktionieren wie das Konzept, bei dem wir Daten austauschen, ohne dass Patienten explizit einwilligen. Software-to-Data ist eine Strategie, über die wir uns Gedanken machen sollten. Dabei bearbeiten Algorithmen und Software-Elemente Daten vor Ort.

Der Chirurg erhält am OP-Tisch viele unterschiedliche Vorinformationen aus Radiologie und Labor. Werden solche Daten auch aus dem OP-Saal live in die Cloud gesendet?

Feußner: Außer zu Instruktionszwecken oder ausnahmsweise, um externen Rat einzuholen, eigentlich nicht. Die tatsächlichen Datenmengen fallen bei der intraoperativen Gewebsdifferenzierung an. Gerade bei Krebsoperationen ist es schwierig festzulegen, ob wir bereits im gesunden Gewebe angekommen sind oder noch bösartige Zellen vorhanden sind. Daher operieren wir heute eher radikal und entfernen mehr Gewebe als eigentlich erforderlich wäre. Um der Maxime „so viel wie nötig und so wenig wie möglich“ zu entfernen, zu folgen, müssten wir das Gewebe intraoperativ differenzieren können. Aktuell ist das nur mit Hilfe des Schnellschnitts möglich. Wir träumen davon, irgendwann so viele Informationen zu haben, um diese Frage bereits während des Eingriffs beantworten zu können.

Und wie könnte eine solche Lösung aussehen?

Feußner: Das könnte eine Sonde sein, die wir ins Gewebe einbringen und die uns die Information zurückspiegelt. Oder die automatische Auswertung von Gewebe per Scope. Wir hoffen auf eine Maschine, eine Intelligenz, die uns darüber informiert, mit welcher Art von Zellen wir es zu tun haben. Das sind sehr hohe Anforderungen an wissensbasierte Systeme, die mit herkömmlicher Technologie noch nicht möglich sind.

Thümmler: Wollen Sie Gewebe lokal untersuchen und Vergleiche mit einer bestehenden Datenbank anstellen, in der ähnliche Gewebsstrukturen oder bestimmte Muster abgespeichert sind, kommt Big Data ins Spiel: Wir brauchen Vergleichsergebnisse, wollen Algorithmen nutzen und das alles mit einer Datenbank, die Daten in Echtzeit fusionieren kann.

Feußner: Hier spielt dann das Data Mining, also die Wissensextraktion, eine wichtige Rolle. Künftig möchte ich meine Entscheidungen evidenzbasiert gestalten und auf tausende von ähnlichen Fällen zurückgreifen können, die in eine Richtung weisen und aufzeigen, welche Resultate zu erwarten sind. Eine Entscheidung auf der Basis früherer Erfahrungen treffen zu können, gelernten Wissens also, wäre ein phantastischer Sprung nach vorn.

Es geht also in Richtung einer computerbasierten und kognitiven Chirurgie?

Feußner: Genau. Kognitive Chirurgie ist die Kombination aus Erfahrung und erlerntem Wissen mit aktiver Zuarbeit durch intelligente Systeme oder kooperative Gerätesysteme.

Thümmler: Gemeint sind cyberphysikalische Systeme, die die reale mit der virtuellen Welt in Verbindung bringen und in Echtzeit miteinander kommunizieren. In der virtuellen Welt haben wir es mit Algorithmen und Datenbanken zu tun, in der realen Welt mit dem Chirurgen am Tisch. Könnten wir Systeme erarbeiten, die Wissen in Echtzeit aktivierten, kämen wir Chirurgie 4.0 schon ziemlich nahe.

Wir haben Big Data und Cloud, vielleicht bald auch selbstlernende Software und Algorithmen. Bedarf es eigentlich noch eines Chirurgen, wenn wir das nötige Wissen bei einem Roboter programmieren können, der auch noch aus seinen Erfahrungen lernt?

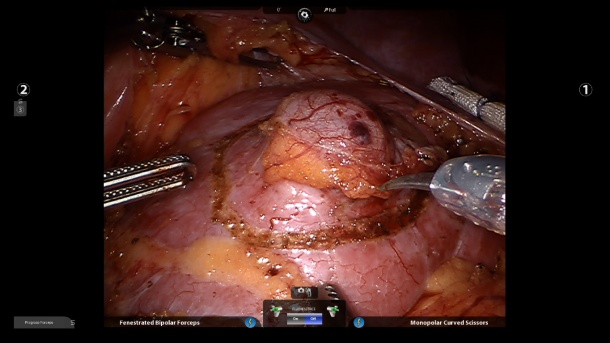

Thümmler: Die heutigen chirurgischen Roboter sind mehr oder minder der verlängerte Arm des Chirurgen, der den Patienten dennoch eins zu eins behandeln muss. Das ist ein wichtiger Aspekt der aktuellen Diskussion: Denn am Ende vom Tag ersparen wir uns den Operateur nicht, im Gegenteil, manchmal ist es sogar anstrengender mit dem Da Vinci Roboter zu operieren.

Feußner: Der Begriff Robotik ist schwierig, weil damit Blech und Kunststoff assoziiert wird. Nennen wir es Support- oder Assistenzsysteme oder näher an der Robotik „mechatronische Assistenzsysteme“. Diese sollen nicht wie die heutigen Master-Slave-Systeme Kommandos nur passiv ausführen, sondern bis zu einem gewissen Grade auch autonom oder halbautonom arbeiten können. Manipulationen, die für Chirurgen heute mühselig, langweilig oder aufwändig sind, sollte das System übernehmen können. Zum Beispiel das lästige Anfertigen eines chirurgischen Knotens. Mit den heutigen Systemen muss ich meine Finger ganz schön verbiegen und es dauert. Künftigen Systemen den Befehl zum Knoten erteilen zu können, wäre schon sehr hilfreich. Solche Dinge sind vorstellbar. Diese Fähigkeiten können durch Deep Learning-Verfahren in der Robotik auch erlernt werden.

Aber: Den selbst „fahrenden“, autonom handelnden, Operationsroboter wird es nicht geben – ein Postulat, das sicherlich noch für die nächsten 20, 25 Jahre gelten wird. Wir sprechen von einem biologischen Prozess, der oft unter hochdynamischen und nicht voraussehbaren Bedingungen abläuft und deshalb auf viele Jahre noch den Menschen brauchen wird.

PROFILE:

Prof. Dr. Hubertus Feußner hat Medizin an der Philipps-Universität Marburg studiert. Er gilt als Pionier der minimal-invasiven Chirurgie mit dem Schwerpunkt Viszeralmedizin. Feußner ist Gründer und Leiter der seit 1999 bestehenden interdisziplinären Forschergruppe „Minimalinvasive interdisziplinäre therapeutische Intervention“ (Institut MITI). Er hat maßgebliche Arbeiten auf dem Gebiet der Medizingerätetechnik, der laparoskopischen und narbenlosen Chirurgie veröffentlicht.

Dr. Christoph Thümmler ist Facharzt für Allgemeine und Innere Medizin und Professor für eHealth an der Edinburgh Napier Universität. Professor Thümmler spezialisierte sich bereits in den 90er Jahren auf das Elektronische Gesundheitswesen und ist seit mehreren Jahren auf Europäischer Ebene als anerkannter Sachverständiger für die Gebiete Internet der Dinge und Informations-und Kommunikationstechnologie für das Gesundheitswesen tätig.

11.11.2016