Artikel • Hirnübungen

fMRT: vielversprechend, aber auch viel zu tun

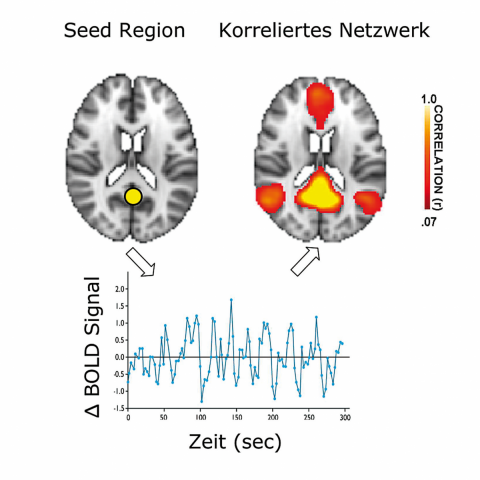

Die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) macht nicht nur die Anatomie des Gehirns sichtbar, sondern auch wie es arbeitet.

Damit die Hirnaktivitäten visualisiert werden können, bedarf es jedoch einer aufwändigen Weiterverarbeitung der Bildinformationen. In der Vergangenheit stellten diese computerbasierten Prozesse noch eine massive Hürde dar. Mittlerweile sind die technischen Bedingungen mehr und mehr erfüllt, um das Verfahren medizinisch sinnvoll zu nutzen. Damit der einzelne Patient allerdings davon profitieren kann, ist noch einiges zu tun.

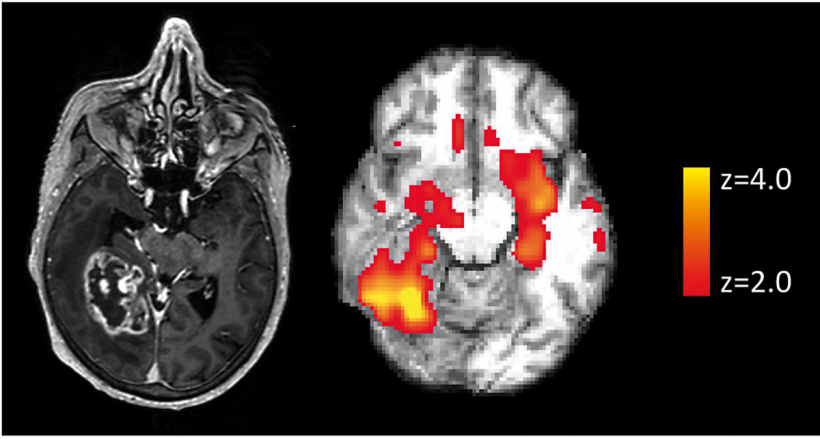

Beim präoperativen Mapping vor der Resektion von Gehirntumoren ist die fMRT bereits Standard. „Oft wird die Lokalisation von Funktionen wie Motorik oder Sprache durch den Tumor räumlich verlagert“, erklärt PD Dr. Sophia Stöcklein, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Klinische Radiologie der LMU München. „Mithilfe der fMRT lässt sich bestimmen, wo die zuständigen Areale auf dem Cortex verortet sind, indem der Patient entsprechende Aufgaben im Scanner ausführt. Zur operativen Planung können die fMRT-Bilder dann mit den neurochirurgischen Navigationsdatensätzen fusioniert werden, um die funktionstragenden Gehirnareale bei der Tumorresektion so gut wie möglich zu erhalten.“ Unter bestimmten Voraussetzungen kann dadurch beispielsweise eine sogenannte Wach-Kraniotomie, bei der sich der Patient während des Eingriffs im Wachzustand befindet, vermieden werden. Diese stellt für den Patienten eine große Belastung mit entsprechenden Risiken dar.

Darüber hinaus sind aber noch weitere Aufgabenfelder für die fMRT denkbar, die weit über die Operationsplanung hinausgehen, berichtet Dr. Stöcklein: „Zurzeit wird viel darüber geforscht, wie man sich die funktionelle Konnektivität der Netzwerke im Gehirn zu Nutze machen kann. Sind beispielsweise die funktionellen Verbindungen des Hippocampus reduziert, kann dies der Hinweis auf eine beginnende Alzheimer-Demenz sein. Diese Veränderungen sind teilweise schon sichtbar, bevor sich morphologische Veränderungen ergeben, und bevor die Symptomatik ausbricht.“ Ähnliches gilt auch für andere psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie oder Autismus. „Allerdings sind bei vielen dieser psychiatrischen Krankheitsbilder die Faktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen, erst teilweise verstanden“, räumt die Radiologin ein. „Das macht es für die Bildgebung schwieriger, weil man die Pathologie nicht klar lokalisieren kann und die Veränderungen der Netzwerke zum Teil viele verschiedene Teile des Gehirns betreffen “ Eindeutiger verhält es sich mit neurologischen Erkrankungen, die sichtbare Läsionen verursachen, wie beispielsweise der Multiplen Sklerose. Ein weiteres spannendes Forschungsfeld stellt zudem die diagnostische Anwendung der fMRT bei Hirntumorpatienten dar. Insbesondere bei hochgradig aggressiven Hirnläsionen sitzen Krebszellen häufig nicht nur im Tumor selbst, sondern haben bereits andere Areale des Gehirns erfasst. Auf morphologischen Sequenzen ist dieser histologisch nachweisbare Krankheitsbefall jedoch nicht erkennbar, auf funktioneller Ebene hingegen schon. Hier könnte die fMRT in Zukunft richtungsweisend für das Therapiemanagement sein.

Damit die Methode jedoch überhaupt Eingang in die Klinik finden kann, müssen zunächst große Mengen an Daten erhoben werden. „Bisher hat man in den meisten Studien die Probanden in eine Patienten- und eine Kontrollgruppe eingeteilt und untersucht, ob sich ein Gruppenunterschied ergibt. Das ist zwar aus neurowissenschaftlicher Sicht interessant, weil sich dadurch Einblicke in die Pathopsychologie der Erkrankung ergeben, diese Art von Studienaufbau hat jedoch keine Aussagekraft für den individuellen Patienten“, betont Sophia Stöcklein. Um das „Konnektivitätsprofil“ eines einzelnen Patienten wie einen Laborwert interpretieren zu können, braucht es groß angelegte Vergleichskollektive.

Erst wenn diese technischen Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Weg für die fMRT in die klinische Routine geebnet.

PD Dr. Sophia Stöcklein

Der Aufbau solcher anonymisierten Vergleichsregister ist mit einem enormen rechenbasierten Aufwand verbunden. „Es setzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Informatikern, Physikern und Mathematikern voraus, die solche Datenbanken derart aufbereiten, dass sie auch praktikabel sind.“ Die Informationen müssen nicht nur standardisiert gesammelt und verwaltet werden, sondern die intelligenten Programme müssen auch Muster in den Daten erkennen können und sich dynamisch an Fragestellungen anpassen lassen. Des Weiteren müssen sie schnell arbeiten. „Solche digitalen Archive befinden sich zwar gerade im Aufbau, aber der entscheidende Schritt wird sein, diese multizentrisch zu vernetzen, um das Wissen zu bündeln. Erst wenn diese technischen Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Weg für die fMRT in die klinische Routine geebnet.“

Profil:

Die Radiologin PD Dr. Sophia Stöcklein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Klinische Radiologie der LMU München. Zuvor war sie DFG-Forschungsstipendiatin am Center for Brain Science der Harvard Universität und des Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital. Am Harvard Clinical and Translational Science Center absolvierte die Ärztin eine Zusatzausbildung in angewandter Biostatistik. 2016 habilitierte sie zum Thema “Functional Connectivity Networks in the Human Brain: Reliability, Inter-Individual Differences and Alterations in Neuropsychiatric Disease”.

Veranstaltungshinweis

Samstag, 04.02.2017, 08:50-09:10 Uhr:

fMRT – bald klinische Routine?

S. Stöcklein, München

Session: MRT des ZNS

04.02.2017