Personalisierte Medizin

„Wir müssen ein digitales Gesundheitsnetzwerk aufbauen“

Bei Medizinern, Forschern und Unternehmen gilt Big Data als eine aussichtsreiche Technologie, um die medizinische Forschung voranzutreiben und damit die Gesundheitsversorgung der Patienten zu verbessern. „Big Data-Analysen ermöglichen es uns, Therapieentscheidungen anhand der Konstitution des Patienten stärker zu individualisieren, sprich personalisierte Medizin zu praktizieren“, ist sich Dominik Bertram, Development Manager bei SAP und Leiter des Entwicklungsbereichs „Personalisierte Medizin“ im SAP Innovation Center in Potsdam sicher.

Interview: Sascha Keutel

„Das Leben der Menschen verbessern“ – so lautet ein Motto von SAP. Was verstehen Sie darunter?

Die Gesundheitsbranche unterliegt dem Wandel: Der Patient entwickelt sich vom ‚Payer‘ zum ‚Player‘. Er ist informiert, digital vernetzt und kümmert sich aktiv um seine eigene Versorgung. Als Gesundheitsdienstleister müssen wir umdenken und den Patienten als Verbraucher betrachten. Doch wer den Patienten in den Mittelpunkt stellen will, muss seine Bedürfnisse genau kennen.

Mit unserem SAP Innovation Center in Potsdam versuchen wir, diesen Wandel zu begleiten. Hier können Mitarbeiter in einem geschützten Erprobungsraum unkonventionelle Ideen erforschen, entwickeln und schließlich in marktreife Anwendungen umsetzen. Ziel ist es, neue Märkte, Geschäftsmodelle und disruptive Technologien für SAP zu eröffnen. Beispiel: Die ‚personaliserte Medizin‘ ist eine äußerst komplexe Domäne, die wir mit Ko-Innovationen zu erschließen versuchen. Das heißt, wir starten nur Projekte mit Beteiligung unserer Kunden, einer Firma oder eines akademischen Partners, um so deren einschlägige Expertise zu nutzen.

Doch hier sind wir schnell auf das Problem gestoßen, Daten aus verschiedenen Quellen zusammen zu führen. Medizinische Einrichtungen nutzen dutzende verschiedene IT-Systeme, die mit relevanten Patientendaten gefüllt sind: radiologische und pathologische Bilder, Genomdaten oder klinische Studien sind nur einige Beispiele. Diese sind aber verstreut, niemand hat Zugriff auf alles und wir haben Schwierigkeiten, sie zu interpretieren.

Mit „SAP Foundation for Health“ haben wir eine Plattform geschaffen, die Gesundheitsorganisationen, Life-Sciences-Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein Tool an die Hand gibt, um wertvolle medizinische Informationen aus Big Data-Analysen zu gewinnen.

Welche Anwendungen können damit ausgeführt werden?

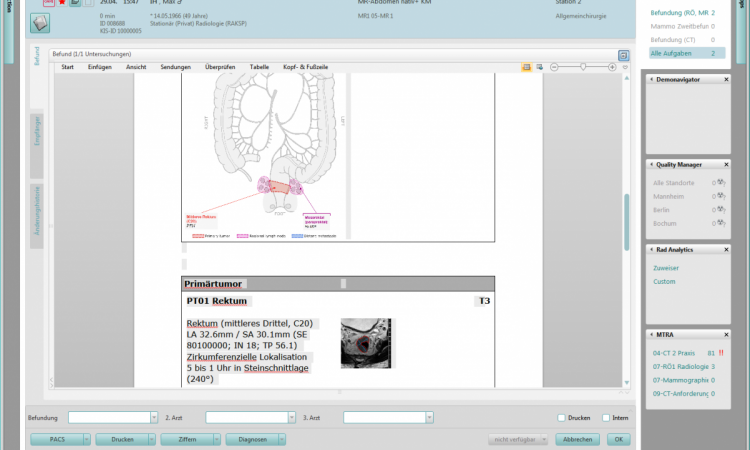

Die auf der Plattform SAP HANA aufbauenden Lösung ist ein flexibles und erweiterbares Data-Warehouse-Modell für klinische Informationen und branchenorientiertes Datenintegrationsmanagement. Es integriert Daten aus unterschiedlichen klinischen Quellsystemen – Patienteninformationen, biomedizinische Daten oder klinische Studien. Es ist konfigurierbar und kann jeden Datenbestand individuell auswerten. Mit der darauf basierenden Anwendung „Medical Research Insights“ können Mediziner und Forscher in Echtzeit auf Patientendaten zugreifen und Profile aus unterschiedlichen Quellen miteinander vergleichen.

In welchen konkreten Projekten setzen Sie diese Lösungen derzeit ein?

Gerade in der Krebsbehandlung äußern Ärzte den Wunsch nach Datenaustausch und bestätigen: je mehr man über die einzelnen Tumore und Krebsarten weiß, desto mehr zerfallen sie in eine Sammlung von individuellen seltenen Erkrankungen. Zudem ist allgemein bekannt, dass bei vielen Krebspatienten die Chemotherapie nicht hilft. Wir müssen die Krebsbehandlung stärker personalisieren und arbeiten unter anderem in einem Projekt mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) zusammen. Deren Spezialisten am „Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen“ (NCT) bieten ihren Patienten eine Erbgutanalyse ihrer Krebszellen an, um darauf aufbauend eine individuelle Therapie empfehlen zu können.

Die Möglichkeit, Profile aus unterschiedlichen Quellen miteinander zu vergleichen, hilft dem Personal in Heidelberg dabei, schnell und einfach zu klären, welche Patienten Ein- und Ausschlusskriterien für eine bestimmte Studie erfüllen. Bislang mussten sie die Datenbanken manuell durchsuchen, Patientenlisten zusammenstellen und Patientenakten prüfen. Dies verkürzt die Durchlaufzeiten von klinischen Studien deutlich.

Woher bekommen Sie die Daten? Die Datensammlung in Deutschland ist ja nicht so einfach…

Speziell im Bereich der Gen-Daten sind die Datenschutzanforderungen sehr hoch. Zu klären ist, unter welchen Bedingungen ein Austausch in diesem Bereich möglich sein kann. Bei der Krebsforschung gibt es auf jeden Fall ein Bestreben zur Zusammenarbeit und zum Austausch von Daten und Informationen, zu nennen ist hier das Konsortium ‚Cancer Core‘, in dem die führenden Krebszentren Europas, darunter das DKFZ, zusammenarbeiten.

Mit der American Society of Clinical Oncology (ASCO) arbeiten wir eng an der Entwicklung von CancerLinQ, einer Plattform für Gesundheitsinformationen, die riesige Datenmengen aus Millionen von anonymisierten Patientenakten analysiert, um für Krebspatienten eine optimale individuelle Behandlung zu gewährleisten. Ziel ist es, die individuelle Patientenversorgung grundlegend zu verbessern.

Eine Anonymisierung ist doch gar nicht richtig möglich? Mit Alter, Größe, Gewicht und Geschlecht kann der Name des Patienten doch leicht herausgefunden werden.

Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Anonymisieren wir die Datenparameter, schützt das zwar den Patienten, zerstört aber auch den Nutzwert des Datensatzes. Eine 100-prozentige Anonymisierung zu erreichen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Daten von Nutzen sind, ist nicht möglich. Hier muss man eine Balance finden.

Wir machen es uns in der Forschung in Deutschland bzw. Europa ziemlich schwer, Fortschritte zu erzielen. Wir müssen, selbstverständlich mit Einwilligung des Patienten, dessen Datenbestände für die Forschung nutzen und diese auch mit anderen Institutionen austauschen dürfen. Sonst kommen wir in die Situation, für Studien zu kleine Fallzahlenzahlen bei vielen Krankheitsbildern abzubilden.

Wie beurteilen Sie den Widerspruch, dass einerseits Patienten Daten aus Wearables und Apps im Internet veröffentlichen, und auf der anderen Seite den gesetzlichen Anforderungen, die diese Daten eigentlich schützen sollen?

Unser Ansatz ist die Kooperation, das heißt, wir sprechen mit Ärzten und Patienten. Unter letzteren gibt es natürlich auch diejenigen, denen der Datenschutz wichtig ist. Gleichzeitig wollen sie aber nicht, dass ihre Daten so tief vergraben werden, dass sie ihnen nicht mehr nützen. Denn der Patient hat schließlich ein Interesse daran, dass der behandelnde Arzt Einblick in die Daten bekommt, um ihn bestmöglich zu behandeln. Wir müssen also Klarheit über die Bedingungen des Datenaustauschs schaffen. Ohne klare Standards laufen wir Gefahr, dass die Daten in die Privatwirtschaft abwandern oder – schlimmer – außerhalb der EU verarbeitet werden und so außerhalb jeglicher Kontrolle liegen.

Wie lässt sich dieses Problem lösen? Was wären solche Standards aus Ihrer Sicht?

Wir sehen einen großen Bedarf für Vernetzung. Big Data hin, Genom-Analysen her, die Medizin ist vor allem eins: komplex! Es gibt unendlich viele und komplizierte Erkrankungen und zahlreiche verschiedene Akteure, die zusammenarbeiten müssen - stationäre Behandlung, Ambulanz, Medizintechnik, Apotheken etc. sind nur wenige Beispiele.

Frappierend ist, dass die Kommunikation zwischen diesen Akteuren derzeit noch kaum digitalisiert ist. Darauf wollen wir hinarbeiten: Wir müssen ein digitales Gesundheitsnetzwerk aufbauen, in dem die Akteure unter Einbehaltung der gesetzlichen Regelungen Patientendaten austauschen können. Hier spielen auch Gesundheitsdienstleistungen eine wichtige Rolle: Zum Beispiel könnte ich als Patient einen Medikationsplan von meinem Arzt auf mein Smartphone bekommen oder als chronisch Kranker mein digitales Tagebuch mit meinem Arzt teilen. Darin sehe ich viele Vorteile für Mediziner und Patient.

Amerika kann da als Vorbild dienen, denn dort regelt die Gesetzgebung zum Schutz der Patientendaten die Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung der Daten. Es ist klar definiert, welche Merkmale aus dem Datensatz entfernt werden müssen. Zudem muss statistisch überprüft werden, wie groß das Risiko der Re-Identifizierung ist - auch im Abgleich mit sekundären Datenquellen wie dem Wählerverzeichnis. Die Amerikaner sind in diesem Bereich schon viel weiter als wir.

PROFIL:

Dominik Bertram leitet seit 2014 den Entwicklungsbereich „Personalisierte Medizin“ im SAP Innovation Center Network. Dominik Bertram kam nach einem Studium der Informatik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2006 zu SAP. Am Hauptsitz in Walldorf arbeitete er in der Entwicklung im Bereich Software Lifecycle Management, bevor 2011 zum neu gegründeten Innovation Center nach Potsdam wechselte.

10.11.2016