Von drückenden Tiefen und schwindelnden Höhen

Wie dicke und dünne Luft das Gehirn verändern

Eine Luftveränderung soll ja bekanntlich gut tun. Man sollte es allerdings nicht übertreiben: Die Unterwasserwelten der Tiefsee und die Höhen eines Achttausenders sind damit sicherlich nicht gemeint. Immer mehr Extremsportler suchen aber genau diesen Kick, um ihre körperlichen Grenzen auszuloten. Mit beiden Themengebieten – den geographischen Höhen und Tiefen – hat sich Prof. Dr. Michael Knauth, Direktor der Abteilung für Neuroradiologie der Universitätsklinik Göttingen, befasst.

Es könnte für den Neuroradiologen wohl keinen besseren Ort geben, um über zerebrale Risiken des Tauch- und Bergsports zu sprechen als Garmisch-Partenkirchen, Deutschlands Klettersport-Paradies Nr. 1 am Fuße der Zugspitze.

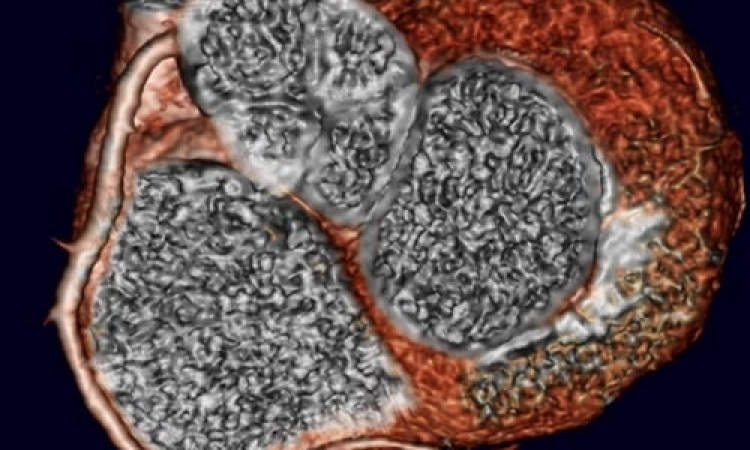

Bevor man ein Urteil fällt, soll man sich bekanntlich selbst ein Bild machen. In ihrer Assistenzarztzeit erlernten Prof. Michael Knauth und sein Kollege, der Neurologe Dr. Stefan Ries, also zunächst selbst das Sporttauchen, bevor sie sich 1997 mit ihrer Heidelberg-Mannheimer Taucherstudie weltweit einen Namen machten. Sie untersuchten knapp 100 Sporttaucher einerseits im MR auf das Vorliegen von Hirnläsionen und andererseits mit einer Doppleruntersuchung auf die Persistenz eines Foramen ovale. Dabei fanden sie heraus, dass Taucher mit einem offenen Foramen ovale (Kurzschlussverbindung im Vorhofbereich des Herzens) – immerhin 25 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind von diesem Defekt betroffen – ein signifikant höheres Risiko haben, Hirnläsionen aufzuweisen.

Sporttaucher mit besonderem Risikoprofil

Woran das liegt? Am Effekt, der auch beim Öffnen einer Seltersflasche auftritt: Durch den nachlassenden Druck in der Flasche perlen die Gase in der Flüssigkeit aus. Im Körper findet man beim Auftauchen Gasbläschen normalerweise im venösen Blut. Diese Gasbläschen werden in der Regel vom Lungenfilter aufgefangen und abgeatmet. Wenn aber eine Kurzschlussverbindung zwischen rechter und linker Herzseite besteht, können Gasbläschen auch ins arterielle Blut gelangen, und im Gehirn zu kleinen Läsionen führen. „Es wurde viel diskutiert, was unsere Studie für die Praxis bedeutet“, erzählt Prof. Knauth, „letzt endlich haben die gewonnenen Erkenntnisse bisher keinen Eingang in die Richtlinien für die Tauchtauglichkeitsuntersuchungen gefunden, da das Risiko bei offenem Foramen ovale zwar erhöht, aber – absolut gesehen – immer noch klein ist. Ich persönlich rate aber dazu, sich als Sporttaucher auf ein offenes Foramen ovale untersuchen zu lassen, damit man sein Tauchverhalten gegebenenfalls an das eigene erhöhte Risikoprofil anpassen kann.“

Höhen-Hirn-Krankheit – wenn Berge krank machen

In jüngerer Zeit beschäftigt sich Prof. Knauth mehr mit dem Höhensport – zumindest beruflich. Denn auch hier lauern einige Gefahren für das Gehirn. „Bereits in 10 km Höhe – eine Strecke kürzer als die zwischen Garmisch und Murnau – würden die wenigsten von uns längere Zeit überleben können“, berichtet Prof. Knauth. „Schon in moderaten Höhen wie 4500 m sinkt der Sauerstoffpartialdruck von 20 auf 12 Prozent ab. Zum Vergleich: Unsere Ausatemluft hat normalerweise immerhin noch 16 Prozent Sauerstoffgehalt.“

Eine recht häufig auftretende Erkrankung in dünner Luft ist die akute Bergkrankheit. Sie äußert sich in einem Mix unspezifischer Symptome wie Kopfschmerz, Übelkeit, Appetit- und Schlaflosigkeit. In einer ersten Studienphase untersuchten Dr. Kai Kallenberg und Prof. Knauth, damals noch am Universitätsklinikum Heidelberg in Zusammenarbeit mit Prof. Peter Bärtsch, Direktor der Sportmedizin Heidelberg, ca. 20 Probanden 24 Stunden lang in einer Hypoxie-Kammer unter denselben Sauerstoff-Bedingungen wie in 4600 m Höhe.

MR-Untersuchungen vor, während und nach des Versuchs zeigten folgende Ergebnisse: Bei allen Teilnehmern konnte während der Hypoxie eine leichte Hirnschwellung festgestellt werden. Einen Unterschied beim Grad der Hirnschwellung zwischen Probanden, die bergkrank wurden oder nicht, gab es nicht. „Darüber hinaus haben wir die Signalintensität und die Diffusionsfähigkeit von Wasser im Hirngewebe untersucht“, berichtet Knauth. „Auch wenn unsere Zahlen nicht groß waren, haben wir Hinweise darauf sammeln können, dass diejenigen Personen, die nicht bergkrank sind, ein vasogenes Ödem entwickeln, während die Personen, die bergkrank sind, in gewissen Arealen des Gehirns zusätzlich ein zytotoxisches Ödem bekommen. Das heißt, dass bei letzteren wahrscheinlich der Energiestoffwechsel der Zellen stärker kompromittiert ist als bei der anderen Personengruppe.“

Höhenhirnödem – wenn Berge tödlich sind

Die gute Nachricht: Ähnlich wie ein Sonnenstich ist die akute Bergkrankheit ein vorübergehender Zustand. Kritisch wird es, wenn man noch höher hinaus will. Dann kann es wirklich lebensbedrohlich werden. So wird angenommen, dass die akute Bergkrankheit eine Vorstufe zum Höhenhirnödem (kurz „HACE“ von engl. „High altitude cerebral edema“) ist.

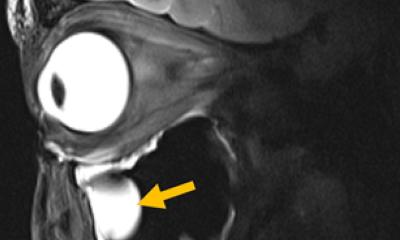

Mittlerweile haben Kallenberg, Bärtsch und Knauth mehr als 20 Bergsteiger mit überlebtem Höhenhirnödem untersucht. Mithilfe spezieller MR-Sequenzen konnte sichtbar gemacht werden, dass in denselben Hirnarealen, die auch bei der akuten Bergkrankheit betroffen sind, kleine Mikroblutungen stattgefunden haben. „Wahrscheinlich ist das nur ein Indikator von noch weiterreichenden Veränderungen“, kommentiert Prof. Knauth. „Der hintere Hirnbalken reicht als isolierte Struktur nicht aus, um zu den Symptomen der Bergkrankheit zu führen, aber er scheint die Veränderungen am empfindlichsten anzuzeigen.“

Ob solche Mikroblutungen Langzeitauswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns haben, ist unklar. Untersuchungen zu dieser Fragestellung sind schwierig, weil erstens ein großes Kollektiv benötigt würde und zweitens Vorher-Nachher-Tests durchgeführt werden müssten. „Herauskristallisiert hat sich allerdings“, resümiert der Experte abschließend, „dass Veränderungen, die bei einem veritablen Höhen-Hirnödem auftreten, noch Jahre später im Kernspin sichtbar bleiben. Diese Mikroeinblutungen stellen folglich einen wichtigen Informationsgewinn bei der Diagnose von Höhen-Hirnödemen dar.“

Im Profil

Prof. Dr. Michael Knauth, Jahrgang 1962, studierte Humanmedizin, Physik und Philosophie in Darmstadt und Frankfurt. Seine Facharztausbildung in Diagnostischer Radiologie/Neuroradiologie absolvierte er in Frankfurt, München, Leuven und Heidelberg. Michael Knauth habilitierte in Heidelberg bei Prof. Sartor im Jahre 2000 über Intraoperative Magnetresonanztomografie. Seit 2003 ist er Leiter der Abteilung Neuroradiologie im Universitätsklinikum der Georg-August-Universität Göttingen.

18.01.2011