Artikel • CT-Durchbruch steht noch aus

Photon Counting aus der Sicht des Physikers

Hochauflösende Detektoren, die Röntgenphotonen zählen, existieren bereits seit einigen Jahren auf dem Markt. In der medizinischen Bildgebung kommen solche Direktkonverter beispielsweise in Dentalscannern und Mammographiegeräten zum Einsatz. Was also macht die Entwicklung eines Photon-Counting-CTs so schwierig?

Diese Frage kann kaum jemand besser beantworten als Diplom-Physiker Prof. Dr. Marc Kachelrieß, Leiter der Abteilung für Röntgenbildgebung und CT am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Er ist einer der wenigen Forscher weltweit, der die zukunftsweisende Technologie versuchsweise erprobt – und das gleich in zweifacher Hinsicht: Zum einen an dem experimentellen Computertomographen „CounT“ von Siemens und zum anderen an einem von seiner Arbeitsgruppe selbstentwickelten Kleintier-CT-Scanner in Zusammenarbeit mit dem Röntgendetektoranbieter Dectris und dem Kontrastmittelhersteller Nanopet.

Photonen zählen für Fortgeschrittene

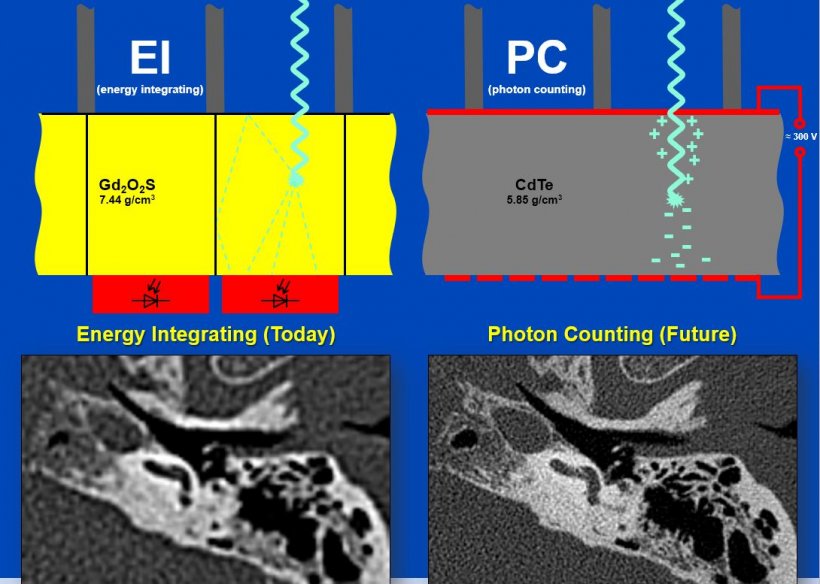

Die größte Herausforderung beim Bau von Ganzkörper-CTs mit photonenzählenden Detektoren sei die nötige Stabilität des Detektorsignals und die benötigte Zählrate, erklärt der Physiker: „Die Technologie basiert auf dem Prinzip, dass der Detektor jedes im Detektor wechselwirkende Röntgenquant zählt, also jedes Röntgenphoton, das durch den Patienten gelangt und in dem Detektor absorbiert wird. Diagnostische CT-Geräte führen die Messung im Gegensatz zu anderen medizinischen Bildgebungssystemen in wenigen Sekunden, also extrem kurzer Zeit, durch. Die Anzahl der nachzuweisenden Röntgenphotonen pro Sekunde ist daher um Größenordnungen höher als bei anderen Modalitäten. Es braucht also einen Detektor, der es überhaupt schafft, jedes einzelne Photon in so kurzer Zeit zu zählen, ohne in Sättigung zu geraten.“

Eine große Hürde stellt die Herstellung des Materials dar, aus dem der Detektor gebaut ist. Der Sensor besteht aus einem Halbleiter wie z.B. Cadmiumtellurid. Dieses wird als Kristall gezüchtet und muss von so hoher Reinheit und Homogenität sein, dass eine gleichbleibend hohe diagnostische Bildqualität gewährleistet ist. „In anderen Worten, wenn der Detektor kalibriert ist und Untersuchungen stattfinden, muss er sich stabil verhalten, d.h. er soll sich eine Stunde oder auch noch eine Woche nach der Kalibrierung genauso verhalten wie zum Zeitpunkt der Kalibrierung“, verdeutlicht Kachelrieß.

Dabei sei zu bedenken, dass sich die Anforderungen an die Kontrastempfindlichkeit in der klinischen CT sehr viel anspruchsvoller gestalteten als beispielsweise bei der Mamma-CT: „Es macht einen Unterschied, ob man eine kleine Läsion, die fast denselben Kontrast wie das umliegende Gewebe hat, in 40 cm dickem Körpergewebe oder 10 cm dickem Brustgewebe sucht. Zumal das durchstrahlte Objekt in der Mammographie nicht nur kleiner und dünner ist, sondern auch von der Form her gleichbleibend, sodass Detektor und Mammographiesystem darauf optimiert werden können. In einem Ganzkörper-CT variieren die Röntgenfeldgröße und das zu untersuchende Objekt ständig. Dies alles gilt es zu bedenken.“

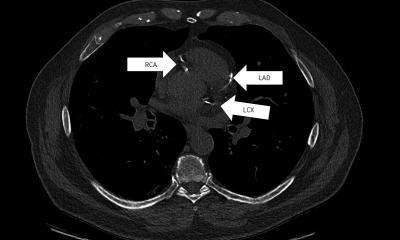

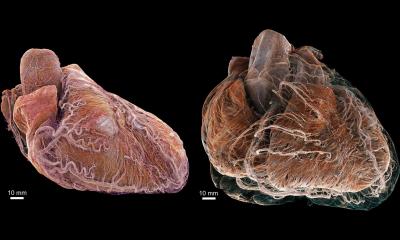

Bildquelle: DKFZ/Universität Heidelberg

Multi-Energy-Bildgebung

Die Möglichkeiten sind zwar nicht unendlich, aber drei oder vier Komponenten werden wir voneinander unterscheiden können

Marc Kachelrieß

Wenn die Direktumwandler jedoch eines Tages technisch ausgereift sind, werden sie enorme Vorteile mit sich bringen. Neben ihrer wichtigsten Eigenschaft, der herausragenden Ortsauflösung, erlauben sie auch, eine Energieinformation über jedes einzelne Photon einzuholen. Doch was genau sagt diese Information eigentlich aus? Dazu Kachelrieß: „Die Energie sagt etwas über die Materie aus, die der Röntgenstrahl durchdrungen hat. Es ist also möglich, das CT-Bild in verschiedene Materialien zu zerlegen. Das können unterschiedliche Gewebearten sein, aber auch verschiedene Kontrastmittel. Die Möglichkeiten sind zwar nicht unendlich, aber drei oder vier Komponenten werden wir voneinander unterscheiden können.“

Die Fähigkeiten heutiger Dual-Energy-CTs werden diese neuen Systeme daher übertreffen. Was die Forscher allerdings noch beschäftigt, ist die Frage nach neuen Kontrastmitteln, die sich von dem bisherigen Kontrastmittel Jod derart unterscheiden, dass man sie separat darstellen und sinnvoll im Patienten anwenden kann. Es bleibt also noch viel zu tun.

Profil:

Prof. Dr. Marc Kachelrieß, Diplom-Physiker, machte sich am Institut für Medizinische Physik (IMP) der Universität Erlangen-Nürnberg zunächst unter der Leitung von Prof. Dr. Willi Kalender und dann als Professor für Medizinische Bildgebung einen Namen auf dem Gebiet der CT-Grundlagenforschung. 2011 wechselte er an das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) nach Heidelberg und gründete dort die Abteilung für Röntgenbildgebung und CT. Der Physiker ist seit 25 Jahren in der Grundlagenforschung und Entwicklung neuartiger tomographischer Technologien und Algorithmen aktiv.

23.01.2020