Bildquelle: Unsplash/Jamie Fenn

News • "I See"-Forschungsprojekt

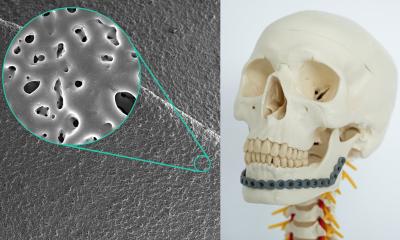

Blinde mit kortikaler Prothese wieder sehen lassen

Blinden wieder Seheindrücke ermöglichen: Diese Vision hat das Projekt „I See“, dem auch Neurowissenschaftler der Universität Bremen angehören. Der Ansatz: Eine Miniaturkamera sammelt visuelle Informationen und übersetzt sie in Signalmuster, die dann an Implantate im Gehirn übertragen werden.

„Die Implantate sollen direkt die Hirnareale ansteuern, die für die Verarbeitung visueller Informationen zuständig sind“, erläutert Dr. Udo Ernst vom Institut für Theoretische Physik, der zusammen mit seinem Kollegen Dr. David Rotermund dem internationalen Konsortium des Projekts „I See“ angehört. Neben den beiden Bremer Wissenschaftlern sind auch Forscherinnen und Forscher aus Bochum, der Schweiz und Kanada an „I See“ beteiligt. Das Projekt wird von der Europäischen Union mit rund 900.000 Euro gefördert.

Unsere Prothesen sollen mit fortschrittlichen Datenanalyse-Methoden die ,Sprache des Gehirns‘ erlernen und den richtigen Zeitpunkt abpassen, um den erwünschten Seheindruck an die Voraktivierung des Gehirns sanft anzukoppeln

Udo Ernst

„Alle bisherigen Ansätze zur Konstruktion einer kortikalen Sehprothese erzeugen mit elektrischen Pulsen meistens nur rundliche und grelle Lichtpunkte als Seheindruck“, sagt David Rotermund. „Möchte man die Anzahl der Lichtpunkte erhöhen, führt die gleichzeitige Stimulation mit mehreren Elektroden schnell zu sehr großen injizierten Strömen und damit zu einer Überlastung des Sehsystems. Wir möchten nun zwei neuartige Ansätze kombinieren, um mit weniger Elektroden und geringeren Strömen viel stärker strukturierte Wahrnehmungen hervorzurufen.“

Die Prothesen lassen sich erheblich verbessern, wenn sie Rücksicht auf die schon vorhandene Aktivierung der Sehhirnrinde nehmen und die Stimulation auf die Informationskodierung im Gehirn anpassen. „Unsere Prothesen sollen mit fortschrittlichen Datenanalyse-Methoden die ,Sprache des Gehirns‘ erlernen und den richtigen Zeitpunkt abpassen, um den erwünschten Seheindruck an die Voraktivierung des Gehirns sanft anzukoppeln. Einfacher formuliert: Wir möchten lieber mit dem Sehsystem arbeiten, statt ihm unseren Willen aufzuzwingen“, so Udo Ernst.

Für den Gehörsinn ist der Einsatz von Cochlea-Implantaten bereits medizinischer Standard. Für den Sehsinn sind solche peripheren Prothesen bisher nur eingeschränkt möglich. Während bei Erkrankungen der Netzhaut wie etwa Retinopathia pigmentosa elektronische Netzhautimplantate genutzt werden können, sind Hilfen für zentrale Erkrankungen des Sehsystems – wie sie zum Beispiel durch Diabetes mellitus verursacht werden – nur mittels direkter Ansteuerung von Gehirnaktivität denkbar.

Störungen von Gehirnfunktionen gehen mit massiven Einschränkungen der Lebensqualität einher. Der Verlust der Sehfähigkeit ist in zunehmend visuell gesteuerten Welten besonders tragisch. Nach Schätzungen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands leben etwa 150.000 blinde und rund 500.000 sehbehinderte Menschen in Deutschland. Weltweit sind etwa vier Millionen Menschen betroffen.

Quelle: Universität Bremen

08.02.2021