Artikel • Herz im Bild

Automatisiert, schnell, individuell – die Zukunft der Kardio-MRT

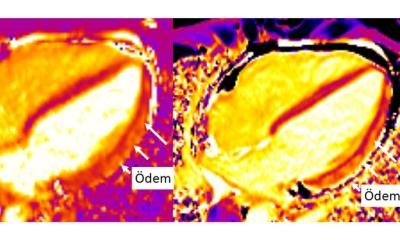

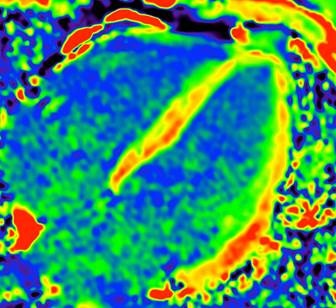

Die MRT ist ein echtes Allroundwerkzeug bei der Kardiodiagnostik: Sie zeigt nach einem Herzinfarkt, ob das Myokard noch lebt, detektiert Ischämien und hilft bei der Charakterisierung von Myokarditis und Kardiomyopathien.

Bericht: Wolfgang Behrends

Auch bei der Erkennung angeborener Herzerkrankungen und -fehlbildungen liefert die Kardio-MRT Informationen mit hohem Detailreichtum. „Die MRT hat den großen Vorteil, dass sie sehr untersucherunabhängig ist und reproduzierbare Ergebnisse liefert“, sagt Prof. Dr. Joachim Lotz vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Universitätsmedizin Göttingen.

Per MRT erhält man auch dann noch brauchbare Bilder des Herzens, wenn andere Verfahren an ihre Grenzen stoßen: „Luft ist ein großes Problem der Echokardiografie“, erörtert Lotz. „Gerade bei älteren Patienten verhindert häufig die Lunge eine gute Echo-Bildgebung.“ Auch im Vergleich zu nuklearmedizinischen Verfahren wie der SPECT-Szintigrafie liefert die MRT ein breiteres Spektrum an Informationen, so dass etwa Rückschlüsse auf die Vitalität des Herzmuskels möglich sind. Lotz: „Als einziges Verfahren kann die Kardio-MRT nach einem Herzinfarkt mittels Late Enhancement betroffenes Gewebe direkt darstellen. Selbst feine Infarzierungen, die der Szintigrafie entgehen, sind so erkennbar.“

Technische Tricks und ihre Grenzen

Ein Patient kann zwar bei Bedarf die Luft anhalten – seinen Herzschlag jedoch nicht. Daraus ergibt sich eine Bewegungsunschärfe, die aber von modernen MRT-Scannern gut herausgefiltert wird. Dabei behelfen sich die Radiologen mit einem technischen Trick: „Die Bewegung eines Herzschlags wird nicht in Echtzeit dargestellt“, erklärt Lotz. „Stattdessen werden die Aufnahmen über einen Zeitraum von 8-12 Herzschlägen erstellt und später zusammengefügt.“ Das setzt jedoch eine gleichmäßige Aktivität des Herzens voraus: „Bei einer Arrhythmie ist der Ansatz zum Scheitern verurteilt.“

Eine denkbare Lösung ist die Live-Bildgebung, die Herzaktivitäten annähernd in Echtzeit darstellt. Diese Technik steht jedoch noch am Anfang und ist kaum verbreitet. Die Universitätsmedizin Göttingen und das Max-Planck-Institut Göttingen arbeiten derzeit an einem Prototyp, der MRT-Aufnahmen mit nur 10-20 Millisekunden Verzögerung abbildet. Die neue Scantechnik erweitert den Einsatzbereich der MRT beträchtlich: so werden auch arrhythmische Herzen, Husten- und Schluckbewegungen sowie Stimmgebung darstellbar.

Übernimmt der Computer bald die Fleißarbeit?

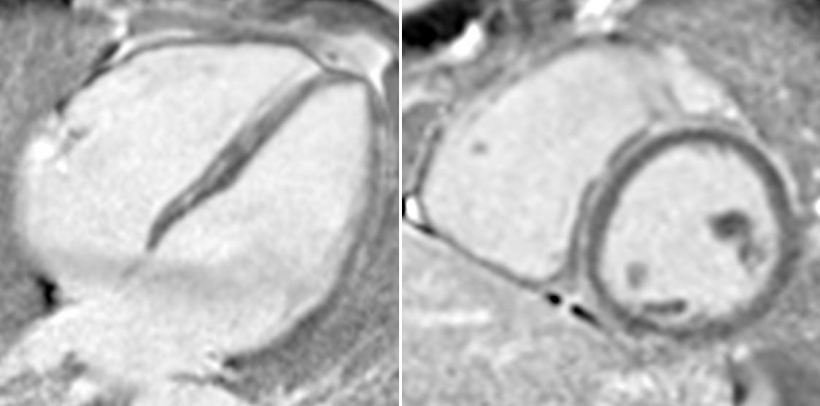

Die gute Reproduzierbarkeit der MRT-Daten macht die Technik interessant für die automatisierte Bearbeitung. „Wir brauchen dringend Big Data und Machine Learning“, ist Lotz überzeugt. „Es wäre für uns als Radiologen enorm hilfreich, wenn der Computer uns vollautomatisch eine Karte der Herzfunktionen zeichnen könnte.“ Das ist zwar auch von Hand möglich, kostet Ärzte und MTRAs aber viel Zeit, die besser in der Patientenversorgung investiert wäre. In der Universitätsmedizin Göttingen läuft daher ein EU-gefördertes Programm zur Entwicklung solcher Algorithmen. Die ersten Prototypen gibt es bereits, praxisreif sind sie aber noch nicht. Lotz ist zuversichtlich: „Ich denke, in 1-2 Jahren werden wir über entsprechende Produkte verfügen, die uns etwa aufzeigen, wie viel Blut nach einem Herzschlag im Ventrikel zurückbleibt.“ Diese Volumina lassen Rückschlüsse auf einige Herzerkrankungen zu. „Wir wenden aktuell zu viel Zeit für diesen Prozess auf – dabei kann ein Computer so etwas einfach schneller und besser.“

Bis Algorithmen so ausgereift sind, treffsicher Diagnosen zu stellen, wird es jedoch noch eine ganze Weile dauern, schätzt der Radiologe. „Bei der Herz-MRT herrscht ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren wie der Bewegungs- und Wassergehaltsanalyse oder der Vermessung der Myokardzellen – die Kunst besteht darin, sie zu einer Diagnose zusammenzufügen. Bis Machine-Learning-Verfahren dazu verlässlich für die Patientenversorgung imstande sind, wird es sicher noch 5-7 Jahre dauern.“

Per Algorithmus vom Fotografen zurück zum Mediziner

Als Bedrohung sieht Lotz die AI nicht: „Häufig sind Radiologen vor allem damit beschäftigt, der unglaublichen Flut an Bilddaten Herr zu werden. Dabei bleibt der Patientenkontakt oft auf der Strecke.“ Zum Beispiel lässt die Auswertung eines Ganzkörper-Scans mit rund 1.800 Bildern kaum Zeit zu überlegen, was das Gesehene für den Patienten bedeutet. „Für uns sind daher Computer die Chance, um wieder mehr Arzt zu werden und weniger Fotograf“, ist Lotz überzeugt.

Großes Potenzial sieht der Radiologe auch in der personalisierten Medizin: „Wir sehen oft den Idealpatienten, der nur eine Erkrankung hat – das ist natürlich unrealistisch. Gerade mit zunehmendem Alter spielen Komorbiditäten eine immer größere Rolle, die sich auf unzählige Arten auf die Herzgesundheit auswirken. Man kann etwa nicht generell sagen, ob eine Muskelwandverdickung gut oder schlecht für einen Patienten ist“, nennt Lotz ein Beispiel. Entscheidend sind die Lebensumstände: „Für jemanden, der körperlich viel aktiv ist, ist eine hohe Ventrikelwanddicke absolut sinnvoll, während sie für eine Person mit Bürojob pathologisch sein kann.“ Auch hier kann der Computer ein wertvoller Verbündeter sein und das hochkomplexe Zusammenspiel der Faktoren entschlüsseln.

Die eAkte als digitaler Schlüssel

Der Patient sollte grundsätzlich die Bestimmungshoheit über seine Daten behalten

Joachim Lotz

Dieses Know-How bedarf einer gewissen Infrastruktur. Daher sieht Lotz in der elektronischen Gesundheitsakte künftig ein Schlüsselelement, um einen Überblick über die umfangreichen Patientendaten zu bekommen und diese für die algorithmische Unterstützung nutzbar zu machen. „Der Patient sollte jedoch grundsätzlich die Bestimmungshoheit über seine Daten behalten“, betont der Radiologe. Im persönlichen Gespräch sollte der Arzt dem Patienten erklären, welche Daten für Diagnose und Behandlung wesentlich sind, so dass dieser seine Zustimmung gibt.

Wesentlich für den Behandlungserfolg ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, betont Lotz. „In Göttingen sind unter der Koordination der Radiologen Kardiologen, Herzchirurgen und Internisten an den Fällen beteiligt und finden gemeinsam die beste Lösung. Und so sollte es auch sein, dass Kollegen sich mit ihren jeweiligen Kompetenzen unterstützen und das Wohl des Patienten in den Vordergrund stellen.“

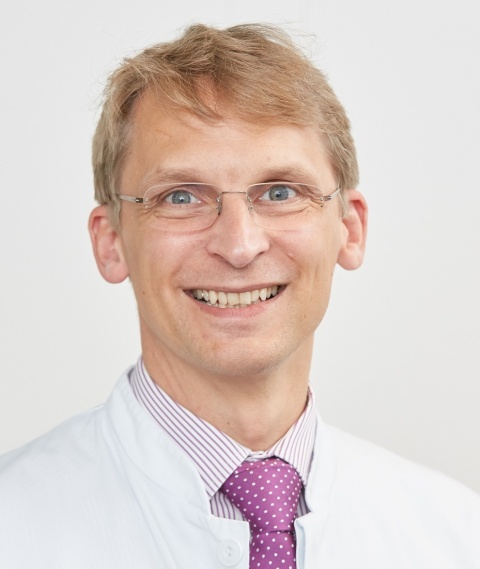

Profil:

Univ. Prof.Dr. med. Joachim Lotz ist Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Göttingen der Georg-August-Universität. Nach seinem Studium an der Medizinischen Universität zu Lübeck und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) erhielt Lotz 1995 seine Approbation als Arzt. Facharzt der Radiologie wurde er 2002. Von 1994 bis 2010 war Lotz an der MHH zunächst als Arzt im Praktikum, später als Assistenz- und Oberarzt in der Radiologie tätig.Stellvertretender Leitender Oberarzt des Instituts für Diagnostische Radiologie an der MHH wurde er 2008. Im selben Jahr nahm Lotz eine Lehrtätigkeit als Visiting Professor an der Duke University, Department of Radiology, auf. Lotz ist zudem Gründer und Leiter der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Kardiovaskuläre Bildgebung der Universitätsmedizin Göttingen.

10.11.2017