Genomanalyse

Wie der Blick in die eigenen Gene das Leben von Grund auf verändert

„Heute können wir auf viele genetische Informationen zugreifen, die bisher nicht zur Verfügung standen. Diese halten für den Einzelnen Handlungsoptionen für ein gesunderes Leben oder zur Prävention von Krankheiten bereit“, weiß Dr. Theodor Dingermann aus erster Hand. Denn der Seniorprofessor von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main hat sein eigenes Genom entschlüsseln lassen. Das Ergebnis veränderte teilweise sein Leben.

Interview: Sascha Keutel

Professor Dingermann, warum haben Sie eigenes Genom entschlüsseln lassen?

Ich bin Molekularbiologe und ein neugieriger Mensch auf diesem Sektor. Ich habe zudem ein Faible dafür, Sachen über mich zu erfahren und zu dokumentieren. Dazu gehören auch genetische Informationen. Neben der persönlichen Neugierde wollte ich die Erfahrungen über die neuen Informationsmöglichkeiten an Hand eines konkreten Beispiels sammeln – und da bot es sich an, mich selbst als Testobjekt zu nehmen.

Wie läuft eine solche Analyse ab?

Es gibt mehrere Angebote, die aber im Prinzip alle den gleichen Ansatz haben. Auch ich habe mehrere Analysen durchführen lassen, die erste bei der Firma 23andme.com. In einem zugesendeten Kit befand sich ein Röhrchen, das ich mit Speichel gefüllt und zurück gesendet habe. Das Resultat erhielt ich einige Wochen später in Form einer Homepage mit zahlreichen Informationen. Da die Informationen mit 1,2 Millionen Datenpunkten so umfangreich, gleichzeitig aber nicht von Experten kommentiert waren, hat die FDA die Firma vor etwa zwei Jahren zeitweise ausgebremst. Mittlerweile hat man sich über die Menge und Qualität der herausgegebenen Informationen geeinigt.

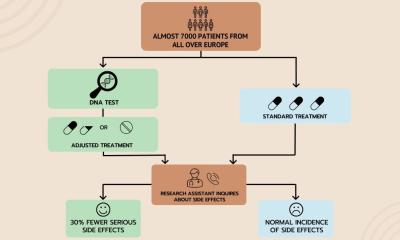

Ich habe mit Humatrix eine Firma beraten, die eine andere Art genetischer Tests anbietet. Einer dieser Tests - Stratipharm - trifft Aussagen darüber, wie der Körper mit Arzneimitteln umgeht bzw. umgehen wird. Denn die Aussagen sind unabhängig davon, ob der Betroffene zum Zeitpunkt der Analyse überhaupt Arzneimittel einnimmt. Aus einem Schleimhautabstrich wird DNA isoliert und daraus 31 Gene auf Mutationen getestet, deren Genprodukte alle ausschließlich etwas einen Einfluss auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Arzneimitteln nehmen. Das sind beispielweise Metabolisierungsenzyme oder Transporter, die von Wirkstoffen genutzt werden, um in den Körper zu gelangen bzw. um den Körper auch wieder zu verlassen. Diese Proteine interagieren mit Arzneimitteln unabhängig von Krankheiten für deren Behandlung die Arzneimittel zugelassen sind. So kann man das Mutationsmuster aus den 31 Genen gegen den gesamten deutschen Arzneimittelschatz abgleichen und aus dem Ergebnis ablesen, mit welchen Arzneimitteln man Probleme bekommen würde, wenn man sie denn einnähme. Bei mir sind das etwa 40 Wirkstoffe, die bei Einnahme nicht richtig funktionieren würden.

Welche weiteren Ergebnisse haben sich ergeben und welche Schlüsse haben Sie für sich gezogen?

Bei der Analyse der Fa. 23andme wurde bei mir ein zu 100 Prozent erhöhtes Risiko festgestellt, an Typ 2-Diabetes zu erkranken. Das ist zwar immer noch ein kleines Risiko, nicht größer, als wenn man übergewichtig ist. Aber das sind Risiken, die heute ernst genommen werden. Ich habe dies getan, zumal auch andere Indikatoren darauf hindeuteten, dass ich einmal mit der Diagnose Typ 2-Diabetes konfrontiert werde. So achte ich nun deutlich stärker auf meine Ernährung, und ich treibe wesentlich mehr Sport.

Ein anderes Beispiel: Mein Test ergab, dass ich ein deutlich erhöhtes Risiko habe, eine Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) zu entwickeln. Zwar wurde bei einer Überprüfung beim Augenarzt keine AMD diagnostiziert. Allerdings wurde bei der Gelegenheit ein Glaukom entdeckt, das dringend behandlungsbedürftig war. Mit anderen Worten: Ich habe aus dem Gentest Konsequenzen gezogen, die ich für wichtig halte und die mir nützen.

Das waren jetzt nur positive Effekte. Sollte also jeder Bürger seine Gene untersuchen lassen?

Nein, das glaube ich nicht. Im Gegenteil, einen solchen Test sollte man nicht leichtfertig machen. Man muss vorsichtig sein, wie man für sich derartige Daten bewertet. Denn meist schaut man nur auf die Problem, die hier angedeutet werden, sprich ein erhöhtes Risiko an Krankheit x oder y zu erkranken. Allerdings zeigen solche Genomanalysen nicht nur Risiken auf. Es ergeben sich auch Parameter, in denen man besser ausgestattet ist als die Allgemeinheit, man also ein geringeres Risiko hat, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken. Der größte Schwachpunkt derartiger Analysen besteht darin, dass nur Wahrscheinlichkeiten ausgewiesen werden, die ein Laie kaum bewerten kann. Wer also auch nur die geringsten Zweifel daran hat, wie er mit den Ergebnissen zurechtkommen wird, sollte einen solchen Test unter keinen Umständen machen lassen.

Eine Genanalyse wird also nicht zum Standardtest werden?

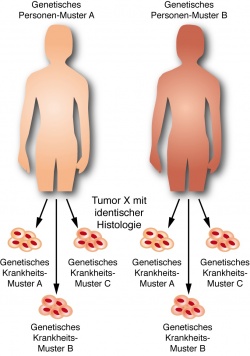

Das würde ich so nicht sagen. Derzeit werden die meisten Genanalysen indikationsbezogen im Rahmen einer Tumortherapie durchgeführt. Dabei wird das Tumorgenom untersucht, das sich vom so genannten Keimbahngenom, das wir in alles gesunden Zellen tragen, deutlich unterscheidet.

Ich könnte mir vorstellen, dass Analysen, bei denen nach der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Medikamenten gefragt wird, durchaus zu einer Art Standard werden könnten. Hierbei wird tatsächlich das Keimbahngenom analysiert. Und die Ergebnisse sind wesentlich klarer als bei der Analyse von Krankheitsrisiken. Aus arzneimittelbezogenen Analysen lässt sich mit einer großen Sicherheit vorhersagen, ob der Einzelne tatsächlich unter die Gauß-Kurve fällt, die die Responder für ein Arzneimittel beschreibt, oder ob man damit rechnen muss, zu den Non-Respondern auf ein bestimmtes Arzneimittel zu gehören. Ähnliches gilt für die Vorhersage von Unverträglichkeitsreaktionen.

Beispiel: Wenn die Analyse zeigt, dass ein Statin nicht richtig metabolisiert werden kann, dann wird sich dies auch zeigen, wenn man ein Statin einnimmt. Oder es wird festgestellt, dass der Einzelne auf Grund der Gen-Ausstattung ein Zytostatikum nicht so abbauen kann wie die Allgemeinbevölkerung. Das ist eine extrem wichtige Aussage, denn diesem Patienten darf dann nur eine deutlich geringe Menge des Zytostatikums verabreicht werden, um den gleichen Effekt zu erzielen bzw. um zu verhindern, dass mit einer „normalen“ Dosis schwerste toxische Probleme auftreten.

PROFIL:

Theodor Dingermann studierte Pharmazie am Institut für angewandte Chemie der Universität Erlangen. Der approbierte Apotheker legte im Februar 1980 seine Promotion ab zum Thema: „Regulatorfunktionen spezifischer Transferribonukleinsäuren im Entwicklungszyklus des Schleimpilzes Dictyostelium discoideum". Im Januar 1987 habilitierte er sich mit der Schrift „Transkriptionsmechanismen eukaryontischer Transfer RNA Gene". Der Professor für Biochemie und Molekularbiologie lehrte am Institut für Pharmazeutische Biologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dort ist er seit Oktober 2013 Seniorprofessor.

16.11.2015