Smart und mini: Innovationen für die Medizintechnik

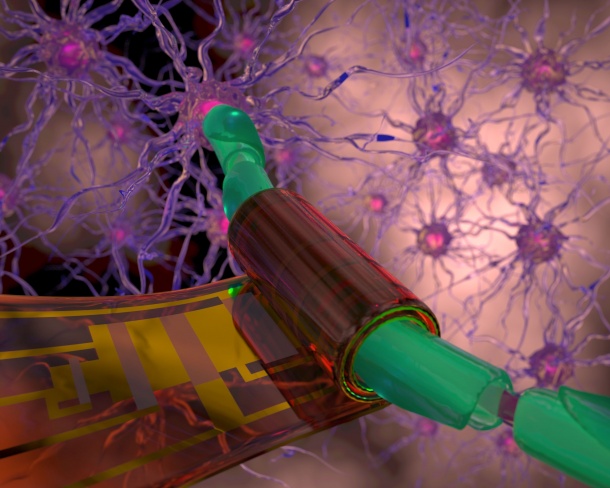

Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden und der TU Chemnitz forschen an dünnen Nanomembranen, die sich selbst zu Mikro- und Nanoröhren aufrollen. Die neuesten Ergebnisse zeigen das enorme Innovationspotential dieser ultradünnen, biegsamen und kostengünstig herzustellenden Röhrchen für die Medizintechnik: als Antennen für Implantate, als Sensoren in der neurologischen Diagnostik und als Wundverband für Nervenfasern. Derzeit entsteht in Chemnitz ein neues Forschungsgebäude: das Zentrum für Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen (MAIN), in dem diese Forschungsarbeiten aufgegriffen und weiterentwickelt werden sollen.

Dünne Schichten, die sich selbst zu Röhrchen aufrollen, sich mit großer Präzision selbstorganisiert auf Chips anordnen und als integrierte Bauelemente vielerlei Funktionen ausüben – das ist das Metier von Prof. Dr. Oliver G. Schmidt, Direktor des Instituts für Integrative Nanowissenschaften des IFW Dresden und Professor für Materialsysteme der Nanoelektronik an der TU Chemnitz. In drei seiner jüngsten Arbeiten, die gemeinsam mit seinen Forscherteams in Dresden und Chemnitz entstanden sind, wird das enorme Innovationspotential dieser aufgerollten Strukturen in der Medizintechnik offenbar. „Die Kernidee beruht auf der Kombination flexibler Polymermembranen und verschiedener metallischer bzw. magnetischer Dünnschichten“, erklärt Prof. Dr. Oliver G. Schmidt, „Diese Synergie eröffnet völlig neue Horizonte und erlaubt die Gestaltung einer faszinierenden Klasse von Sensoren, Antennen und integrierten Schaltkreisen mit einer neuartigen Funktionalität der Verformbarkeit.“

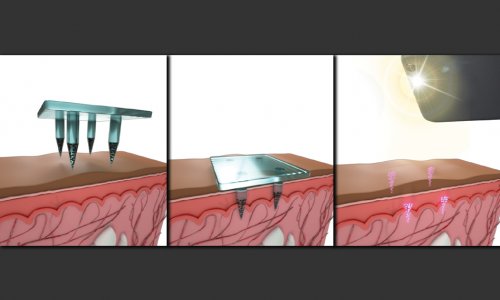

Smarter Wundverband für Nervenzellen

Selbstorganisiert aufgerollte Mikroröhrchen mit integrierter Elektronik könnten als Wundverband für defekte oder heilende Nervenstränge dienen. Möglich wird das durch die Kombination von mechanisch flexibler Elektronik mit sogenannten stimuli-responsiven Materialien. Dies sind Polymere, die auf spezifische Anregungen mit reversiblen Formveränderungen reagieren können, indem sie zum Beispiel anschwellen, sich verdrehen, verlängern oder krümmen. Der Prototyp einer solchen Nervenmanschette wurde am IFW Dresden entwickelt. Sie besteht aus einem Hydrogel-Mikroröhrchen als stimuli-responsivem Material, das mit flexiblen elektronischen Bauelementen in Form eines Verstärkers und einer Logikeinheit auf der Basis von Gallium-Zink-Oxid-Transistoren ausgestattet ist. Die Formveränderungen können von außen über die Temperatur, die Zusammensetzung der Lösung oder den pH-Wert manipuliert werden. Die elektronischen Bauteile behalten dabei ihre volle Funktionalität, egal ob die Manschette plan, gebogen oder zu einem Röhrchen aufgerollt ist. Dabei werden Durchmesser von ca. 50 Mikrometern erreicht, was der Größenordnung von Nervenfasern entspricht. Die Möglichkeit, die Manschetten durch äußere Einflüsse zu öffnen und zu schließen, macht ihre Anwendung als Verband für Nervenzellen zwecks Regeneration, Überwachung oder Stimulierung besonders attraktiv.

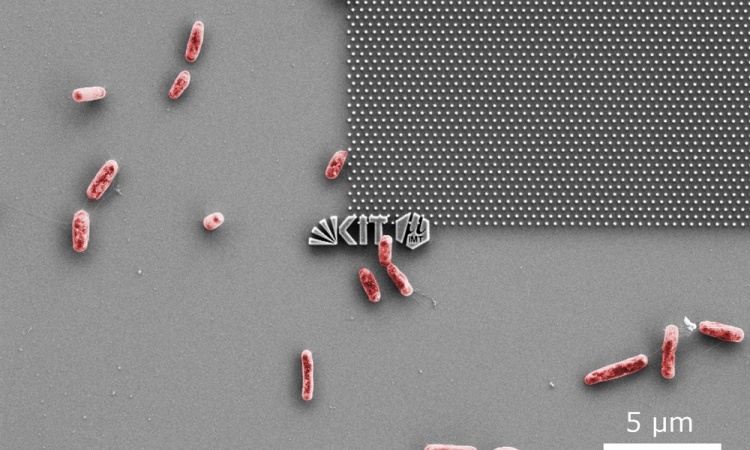

Miniaturisierte Sensoren für bessere neurologische Diagnostik

Neuartige miniaturisierte Magnetsensoren bestehen aus dünnen Nickel-, Eisen- und Kupferschichten, die auf einem Polymersubstrat abgeschieden werden und sich anschließend durch Erzeugung einer inneren Spannung selbstorganisiert zu Mikroröhrchen aufrollen. Die so entstandenen 3D-Architekturen aus aufgerollten Nickel-, Eisen- und Kupferschichten zeichnen sich durch eine besondere magnetische Eigenschaft aus, die für die Anwendung in der Medizintechnik, insbesondere in der neurologischen Diagnostik, von größtem Interesse sein dürfte: den sogenannten GMI-Effekt. Der Name leitet sich vom englischen Begriff Giant Magneto Impedance ab und bedeutet so viel wie Riesen-Magnet-Impedanz. Er bedeutet, dass sich der Wechselstromwiderstand eines ferromagnetischen Leiters oder Schichtsystems unter dem Einfluss eines externen Magnetfeldes vergleichsweise stark ändert. Dieser Effekt kann genutzt werden, um winzige Magnetfeldänderungen, wie sie z.B. in Folge von Gehirnströmen entstehen, zu detektieren. Die aufgerollten GMI–Sensoren können Grundlage einer neuen Generation von Magneto-Enzephalografie-Geräten (MEG) sein. Konventionell in der neurologischen Diagnostik eingesetzte MEGs basieren auf supraleitenden Komponenten, die mit Helium gekühlt werden müssen und entsprechend teuer in der Anschaffung und im Betrieb sind. Der größte Vorteil der neuen GMI-Sensoren ist, dass sie aufgrund der einfachen Bau- und Funktionsweise in einem viel geringeren Abstand zum Objekt platziert werden können. Während konventionelle MEGs Magnetfeldänderungen im Abstand von ca. 50 Millimetern messen, könnten die neuen GMI-Sensoren auf eine Distanz von 10 Millimetern platziert werden und empfangen damit ein viel stärkeres magnetisches Signal. Durch die Miniaturisierung des Sensors könnten MEG-Geräte künftig auch transportabel werden. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil der neuen GMI-Sensoren besteht darin, dass sie direkt in Chips integrierbar und mit der in der Halbleiterindustrie verwendeten CMOS-Technologie (Complementary metal-oxide-semiconductor) kompatibel sind. Das vereinfacht die Herstellung und macht sie kostengünstig.

Antennen für smarte Implantate

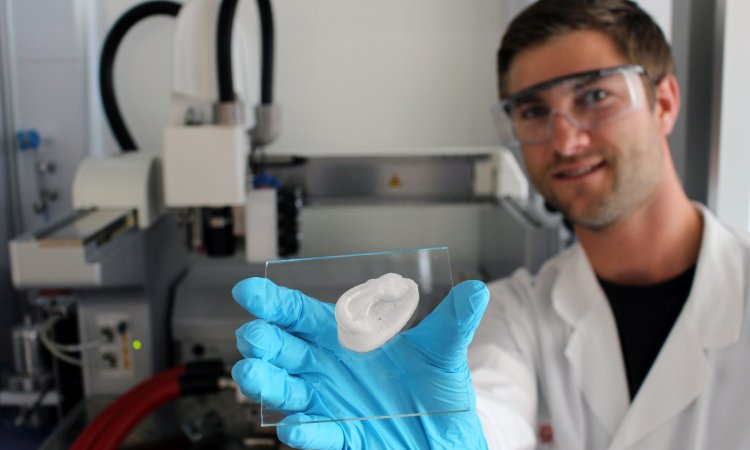

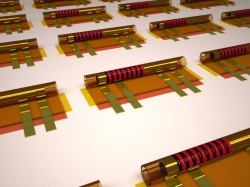

Ein weiteres Anwendungsfeld aufgerollter Strukturen ist der Einsatz als miniaturisierte biokompatible Antennen, die Informationen zu physiologischen Prozessen wie z.B. zur Wundheilung erfassen, bewerten und an den Arzt oder den Patienten selbst senden. Prof. Oliver G. Schmidt und seine Kollegen haben für diese Anwendung spiralförmige Antennen entwickelt. Sie haben einen Durchmesser von nur 0,2 Millimeter und sind 5,5 Millimeter lang. Damit können die Spiralantennen auf einfache Weise mit üblichen Spritzen implantiert werden. Sie arbeiten im Frequenzband von 5,8 und 2,4 GHz und weisen die in der Elektrotechnik übliche Impedanz von 50 Ohm auf. Die Forscher konnten zeigen, dass die Signalübertragung zwischen einzelnen Antennen und zwischen Antenne und Smartphone zuverlässig funktioniert. Da die Antennen in selbstorganisierenden Prozessabläufen herstellbar sind, kann eine kostengünstige Produktion in großen Stückzahlen realisiert werden.

Quelle: Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden

29.12.2015