News • Wenige Schlüsselautorinnen, niedrige Zitationsraten

Keine Chancengleichheit für Frauen in der medizinischen Forschung

Frauen sind in der medizinischen Spitzenforschung unterrepräsentiert und sie machen seltener Karriere. Dies belegt eine geschlechtsspezifische Analyse wissenschaftlicher Autorenschaften in der „DMW Deutschen Medizinischen Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2018).

Frauen publizieren insgesamt nicht nur weniger als ihre männlichen Kollegen. Sie fungieren auch seltener als Forschungsgruppenleiter, wie sich an der relativen Verteilung der Frauen im Hinblick auf Erst- Co- und Letzt-Autorenschaft ablesen lässt. An medizinischen Studien sind meist mehrere Forscher beteiligt. Die Reihenfolge, in der die Autoren in der Publikation erwähnt werden, ermöglicht meist Rückschlüsse auf ihre Position im Forscherteam. Nachwuchswissenschaftler werden oft als Erst- oder Co-Autoren genannt. Arbeitsgruppenleiter oder Direktoren bevorzugen eher die Letzt-Autorenposition. Der Informatiker, Neurologe und Arbeitsmediziner Dr. Michael Bendels von der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main und Mitarbeiter haben diesen Umstand genutzt, um den wissenschaftlichen Rang von Frauen in der medizinischen Forschung zu untersuchen. In 12 620 Originalartikeln, die zwischen Januar 2008 und September 2017 in sieben einflussreichen internationalen Fachzeitschriften publiziert wurden, bestimmten sie, wie häufig Erst-, Co- oder Letzt-Autoren einen weiblichen Vornamen hatten.

Die Einführung der Odds Ratios sind notwendig, da die Frauen natürlich rein zahlenmäßig auf allen Positionen unterrepräsentiert sind

Michael Bendels

Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern – einen sogenannten Gendergap: Nur ein gutes Drittel (35 Prozent) aller Autoren waren weiblich. Am häufigsten wurden sie als Co-Autorin (36,1 Prozent) oder Erst-Autorin (34,3 Prozent) genannt. Letzt-Autorin und damit vermutlich einflussreiche Gruppenleiterin waren von ihnen nur knapp ein Viertel (24,2 Prozent). Neben dieser relativen Häufigkeit weiblicher Autorenschaften untersuchte das Team um Dr. Bendels deren relative Verteilung. Die sogenannte FAOR (Female Authorship Odds Ratio) gibt an, mit welcher Chance Frauen im Vergleich zu Männern eine entsprechende Autorenschaft belegen. „Die Einführung der Odds Ratios sind notwendig, da die Frauen natürlich rein zahlenmäßig auf allen Positionen unterrepräsentiert sind“, erklärt Dr. Bendels. Das Ergebnis: Während die Erst-Autorenschaft zwischen beiden Geschlechter relativ gleichverteilt sind, sind Frauen in der Co-Autorenschaft relativ überrepräsentiert und unterrepräsentiert in Bezug auf die Letzt-Autorenschaft.

Darüber hinaus berechneten die Forscher den Prestige-Index. Dieser misst die geschlechtsspezifische Verteilung in Bezug auf das mit der jeweiligen Autorenschaft assoziierte Prestige. Hier fielen den Forschern international große Unterschiede auf: In allen Ländern – mit Ausnahme von Belgien – besaßen Frauen im Vergleich zu Männern eine niedrigere Chance auf eine Letzt-Autorenschaft. Das weibliche Chancenverhältnis auf eine prestigeträchtige Autorenschaft war am höchsten in den Niederlanden, Australien und Belgien und am niedrigsten in den Ländern Spanien, Italien und Japan.

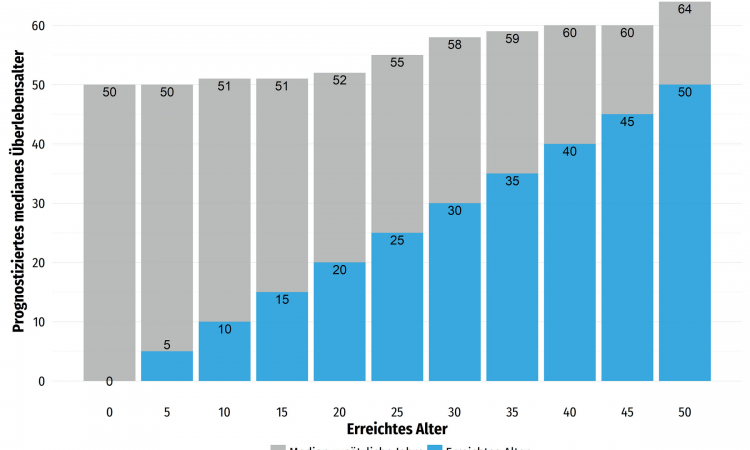

Des Weiteren zeigt die Studie, dass wissenschaftliche Studien, in denen Frauen Erst- oder Letzt-Autoren sind, von anderen Forschern weniger häufig zitiert und damit als weniger bedeutsam eingeschätzt werden. „Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Zitationsraten sind umso größer, je mehr Autoren an einem Artikel beteiligt sind“, so Dr. Bendels. Für Dr. Bendels spiegelt die ungleichmäßige Verteilung der weiblichen Autorenschaften die Struktur des wissenschaftlichen Systems wider: Frauen hätten zu Beginn ihrer Karriere noch relativ gute Chancen als Erst- und Co-Autor erwähnt zu werden. Zur Projektleiterin bringen es dagegen nur wenige. Dr. Bendels bezeichnet dies als „Karriere-Dichotomie“.

Auf die Gründe für das frühe Karriere-Ende von Frauen in der medizinischen Forschung geht die Studie nicht ein. Dr. Bendels vermutet institutionelle Barrieren, männlich-dominierte Netzwerke und einen Mangel an weiblichen Vorbildern. Gleichermaßen ist in vielen Studien belegt, dass sich die Lebensziele und -präferenzen der Wissenschaftlerinnen sich im Laufe der Zeit ändern. Zudem ließen sich Beruf und Privatleben oft nur schwer miteinander vereinbaren. „Eine quantitative Prognose lässt vermuten, dass sich die Situation im kommenden Jahrzehnt kaum ändert wird“, so Dr. Bendels. Zwar sei der Anteil der Frauen unter den Autoren in den letzten zehn Jahren langsam – um 1,3 Prozent pro Jahr – gestiegen. Das stärkste Wachstum habe es allerdings in den prestigearmen Co-Autorenschaften gegeben.

Quelle: Thieme

23.06.2018