News • "Nanomaschine" Peptid-Beladungskomplex

Forscher entschlüsseln zentrales Bauteil der Immunabwehr

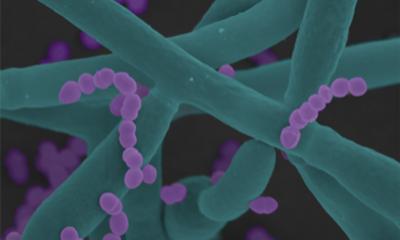

Um kranken Zellen den Garaus machen zu können, muss unser Immunsystem sie erst einmal erkennen. Dabei spielt der sogenannte Peptid-Beladungskomplex eine Schlüsselrolle. Diese Nanomaschine hat ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum (RUB) gemeinsam mit Kollegen aus Jülich im atomaren Detail aufgeklärt.

Zellen, die zum Beispiel durch ein Virus infiziert sind oder eine krebserregende Mutation tragen, stellen körperfremde Proteine her. Antigene Peptide, die aus dem Abbau dieser körperfremden Proteine im Zellinneren resultieren, werden durch den Peptid-Beladungskomplex auf sogenannte Haupthistokompatibilitätskomplex-Moleküle (kurz MHC) geladen und auf der Zelloberfläche präsentiert. Dort werden sie gezielt von T-Killerzellen erkannt, was letztlich zur Elimination der infizierten Zellen führt. Auf diese Art und Weise verteidigt uns unser Immunsystem gegen pathogene Erreger.

© RUB, Kramer

Der Peptid-Beladungskomplex sorgt für die korrekte Beladung der MHC-Moleküle mit Antigenen. „Er ist eine biologische Nanomaschine, die mit atomarer Präzision arbeiten muss, um uns effizient gegen krankmachende Erreger zu schützen“, sagt Prof. Dr. Lars Schäfer, Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Simulation am Lehrstuhl für Theoretische Chemie der RUB.

In vorangegangenen Arbeiten konnten andere Teams mithilfe von Kryoelektronenmikroskopie die Struktur des Peptid-Beladungskomplexes zwar bestimmen, jedoch lediglich mit einer Auflösung von etwa 0,6 bis 1,0 Nanometern, also nicht in atomarem Detail. Auf Basis dieser experimentellen Daten gelang es dem Forschungsteam um Schäfer in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Gunnar Schröder vom Forschungszentrum Jülich nun, eine atomare Struktur vom Peptid-Beladungskomplex zu erstellen. „Die experimentelle Struktur ist imposant. Aber nur mit unseren computergestützten Methoden konnten wir den maximalen Informationsgehalt, der in den experimentellen Daten enthalten ist, ans Licht bringen“, erklärt Schröder. Die atomare Struktur ermöglichte es den Forschern, detaillierte molekulardynamische Computersimulationen des Peptid-Beladungskomplexes durchzuführen und so nicht nur die Struktur, sondern auch die Dynamik der biologischen Nanomaschine zu untersuchen.

Da das simulierte System mit seinen 1,6 Millionen Atomen sehr groß ist, war die Rechenzeit am Leibnitz-Rechenzentrum München dabei äußerst hilfreich. „Auf dem Höchstleistungsrechner konnten wir in unseren Simulationen bis in die Mikrosekunden-Zeitskala vorstoßen. Dadurch wurde die bisher nur unvollständig verstandene Rolle von am Protein gebundenen Zuckergruppen für den Mechanismus der Peptid-Beladung deutlich“, erklärt Dr. Olivier Fisette, Postdoktorand in der Arbeitsgruppe Molekulare Simulation.

Das atomare Modell des Peptid-Beladungskomplexes ermöglicht nun weitere Untersuchungen. Zum Beispiel versuchen einige Viren, bestimmte Elemente des Peptid-Beladungskomplexes selektiv auszuschalten und so unser Immunsystem zu hintergehen. „Ein Ziel wäre es, in diese Prozesse gezielt einzugreifen“, so Schäfer.

Quelle: Ruhr-Universität Bochum

28.08.2020