Artikel • Prostata

Die multiparametrische MRT in der Prostatadiagnostik

Die MRT, insbesondere die multiparametrische MRT, ist bei der Diagnose des Prostatakarzinoms bei Patienten mit erhöhtem PSA-Wert und solchen, deren PSA-Wert steigt, obwohl die transrektale Stanzbiopsie ein negatives Ergebnis aufweist, die Methode der Wahl bei der Diagnostik des Prostatakarzinoms, so viel kann als gesichert gelten.

Aktuell besteht die größte Herausforderung darin, diese Methode auf breiter Ebene in guter, standardisierter Qualität verfügbar zu haben. Prof. Dr. Bernd Hamm, Leiter des CharitéCentrum 6 und der Klinik für Radiologie der Charité Berlin erklärt, welche Hürden noch zu nehmen sind, damit die multiparametrische MRT in Zukunft fester Bestandteil der Diagnostik der Prostata wird.

Die Wahrscheinlichkeit ist das Problem

Sinn ist es, Kriterien zu schaffen, anhand derer MR-Untersuchungen besser ausgewertet werden können. Denn solche Kriterien fehlten bisher.

Prof. Dr. Bernd Karl-Heinz Dieter Hamm

Da gibt es zum einen die Standardisierung, an der gearbeitet wird: PIRADS (Prostate Imaging Reporting and Data System), die von der European Society of Urogenital Radiology (ESUR) und dem American College of Radiology (ACR) 2007 in zweiter Version überarbeitet wurde und in der sich Experten miteinander vernetzen, um klare Kriterien für MR-Untersuchungen zu definieren. Als Vorbild diente hier die Klassifizierung der Tumorstadien in der Brustkrebsdiagnostik, BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System).

Dabei sind die Klassifikationen in 5 sogenannte „Scores“ eingeteilt: von Score 1, bei dem ein klinisch signifikantes Karzinom sehr unwahrscheinlich ist, bis zu Score 5, bei dem das Vorliegen eines klinisch signifikanten Tumors sehr wahrscheinlich ist. „Sinn ist es, Kriterien zu schaffen, anhand derer MR-Untersuchungen besser ausgewertet werden können. Denn solche Kriterien fehlten bisher.“, erklärt Prof. Hamm.

MRT als Entscheidungsgrundlage zur Biopsie

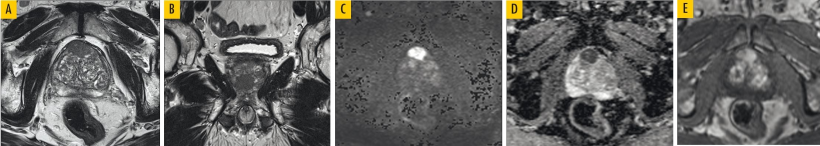

Mit positiven Ergebnissen: Denn weist der Patient einen erhöhten PSA-Wert auf, womit der Verdacht auf ein Prostatakarzinom begründet ist, und steigt der PSA-Wert auch nach negativer Stanzbiopsie weiter, so „gelingt bei ungefähr 30 bis 40 Prozent der Patienten, die in der Histologie kein Karzinom aufwiesen, mit Hilfe des MRT der Nachweis eines Karzinoms“, verdeutlicht Hamm. „Diese Ergebnisse haben einen Paradigmenwechsel eingeläutet dahingehend, dass bei Verdacht auf ein Prostatakarzinom immer häufiger zuerst ein MRT durchgeführt wird. Ist dieses auffällig, kann unter Zuhilfenahme der MR-Ultraschall-Fusion eine gezielte Biopsie durchgeführt werden. Ist das MRT hingegen unauffällig, wird nicht biopsiert.“

Hierzu läuft derzeit die PROKOMB-Studie in Berlin, die durch die Berliner Krebsgesellschaft (BKG), die Berliner Urologische Gesellschaft (BUG) und die Berliner Röntgengesellschaft (BBRG) gefördert wird. Denn aufgrund aktueller Analysen sind 70-90% der Prostatabiopsien nicht nötig: entweder wird kein Karzinom gefunden oder es wird ein nicht behandlungsbedürftiges Karzinom entdeckt. Hinzu kommt, dass diese Karzinome oft mit bekannten Folgen wie Inkontinenz oder Impotenz übertherapiert werden. Die Treffsicherheit der transrektalen Prostatabiopsie ist unzureichend; 20-40% der Karzinome bleiben unentdeckt. Und last but not least ist die Biopsie nicht frei von Nebenwirkungen wie Infektionen, Nervenläsionen oder Blutungen.*

Sämtliche niedergelassenen Urologen Berlins sind im Rahmen dieser Studie eingeladen, Patienten mit Verdacht auf ein Karzinom zunächst zu einer MRT in die Charité zu überweisen. Abhängig vom Ergebnis können die Zuweiser dann die Entscheidung treffen, ob der Patient zu biopsieren ist oder nicht. „Basierend auf diesen Daten werden die Patienten drei Jahre nachverfolgt, um das Ergebnis zu evaluieren“, führt Hamm weiter aus.

Die Biopsie selbst ist eine transrektal durchgeführte Ultraschall-Biopsie, bei der in der Regel zwölf Stanzen in der Prostata entnommen werden. „Auf Grundlage des MRT-Ergebnisses fällt dann die Entscheidung, ob eine systematische transrektale Stanze oder eine Stanze mittels der MR-Ultraschall-Fusion durchgeführt wird“, erläutert der Radiologe. „Dies hilft uns auch, nachzuvollziehen, wie gut sich die MRT als Triage-Verfahren eignet.“

Under Surveillance

Nicht-invasive Bildgebungsverfahren wie die multiparametrische MRT tragen entscheidend dazu bei, aggressive Karzinome zu entdecken.

Prof. Dr. Hamm

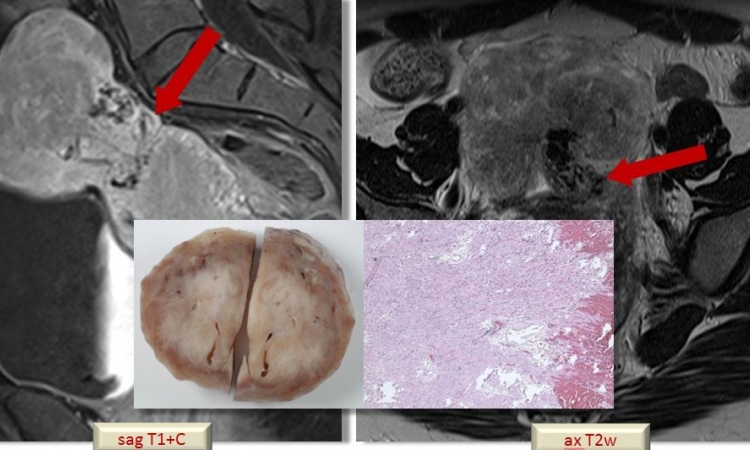

Zwar ist das Prostatakarzinom die häufigste Krebsart beim Mann, doch ist die Differenzierung von aggressiven Tumoren und weniger aggressiven Tumoren derzeit immer noch schwierig. „Nicht-invasive Bildgebungsverfahren wie die multiparametrische MRT tragen entscheidend dazu bei, aggressive Karzinome zu entdecken. Und sie helfen, Patienten, die nicht operiert werden, sondern sich in Active Surveillance befinden, zu kontrollieren und zu entscheiden, ob der Tumor möglicherweise ein höheres Aggressivitätsniveau erreicht hat und behandelt werden muss“, so Hamm abschließend.

Profil:

Prof. Dr. Bernd Karl-Heinz Dieter Hamm leitet seit März 1993 den Lehrstuhl für Radiologie und ist Direktor der fusionierten Radiologie der Charité. Bereits zum Studium kam der gebürtige Frankfurter nach Berlin an die Freie Universität. Nach der Anerkennung als Arzt für Radiologie arbeitete er als Oberarzt der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin im Klinikum Steglitz. Nach seiner Habilitation über den „Einsatz paramagnetischer Kontrastmittel in der kernspintomographischen Diagnostik von Lebertumoren – Grundlagen, tierexperimentelle Studien und klinische Ergebnisse“ berief ihn die Freie Universität 1993 zum C3-Professor für klinische Radiologie. Im März 1993 folgte er dem Ruf der Humboldt-Universität zu Berlin auf die C4-Professur für Radiologie der Charité. Anschließend übernahm er die Leitung der Klinik für Strahlenheilkunde am Campus Virchow-Klinikum und der Klinik für Radiologie am Campus Benjamin Franklin der Charité bedingt durch die Fusion der drei Universitätskliniken. Seit 2006 ist er zudem Leiter des Charité Centrums 6 sowie fachlicher Leiter mehrerer MVZ der Charité für die Fächer Radiologie und Nuklearmedizin.

20.02.2017