Bildquelle: Unsplash/Joshua Ness

News • Der XX-Faktor

XX-Chromosome steigern Herzrisiko bei Frauen

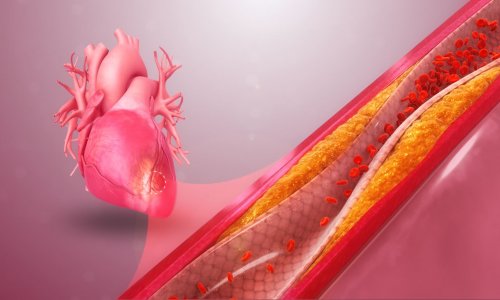

Das Vorhandensein zweier X-Chromosome erhöht laut einer Studie der University of Kentucky die im Blut zirkulierende Fettmenge. Die Folgen sind eine Verengung der Arterien, schließlich ein höheres Risiko eines Herzinfarkts oder einer koronaren Herzkrankheit.

Eine Erkrankung der Herzkranzgefäße ist bei Frauen die führende Todesursache. Sie erkranken jedoch durchschnittlich zehn Jahre später als Männer. Lange wurde die Verzögerung der schützenden Wirkung von Geschlechtshormonen zugeschrieben. Es gibt tatsächlich viele Belege dafür, dass Hormone wie Östrogen und Progesteron das Herz schützen. Wenige Daten lagen jedoch bisher zum Einfluss des X-Chromosoms auf dieses Organ vor. Daher hat das Team um Forschungsleiterin Lisa Cassis die Auswirkungen der Chromosome bei Mäusen untersucht. Zuletzt gelang es, den Fokus auf die XX-Chromosome zu lenken. Das wurde durch die Entfernung von Hormonen ermöglicht.

Die Wissenschaftler veröffentlichten ihre Ergebnisse jetzt im Journal "Nature Communications".

Bildquelle: Abogomazova, Human female metaphase chromosomes, CC BY-SA 3.0

Laut Erstautor Yasir Al-Siraj führen zu hohe Werte der im Blut zirkulierenden Lipide zu einer Ansammlung in und auf den Arterienwänden. Diese Ablagerungen verhärten sich und verengen die Arterien. Damit wird die Blutversorgung zu wichtigen Organen beeinträchtigt. Das Team hat Fette untersucht, die über die Nahrung aufgenommen und in der Leber produziert werden. Es zeigte sich, dass die Kombination von XX-Chromosomen die effektive Nutzung von Fett fördert.

Frauen brauchen laut Cassis diese Fettreserven für die Schwangerschaft und das Stillen. Problematisch wird es erst mit dem Erreichen der Menopause und dem Wegfall der schützenden Wirkung der Hormone. Derzeit suchen die Forscher nach genetischen Veränderungen in der Leber und im Darm. Ziel ist das Finden neuer Ansatzpunkte zur Entwicklung neuer Medikamente. Gelingt es, bei Atherosklerose Gene zu finden, die die Krankheit beeinflussen, kann die Wirkung bereits vorhandener Medikamenten getestet und mit der Entwicklung neuer Wirkstoffe begonnen werden.

Quelle: University of Kentucky/pressetext

04.09.2019