Bildquelle: FAU/Georg Pöhlein

News • HSP-Forschung

Der Ursache spastischer Lähmungen auf der Spur

Die erbliche spastische Paraplegie (HSP) ist eine seltene Erkrankung, die durch Spastik und Schwäche der Beinmuskulatur zu einer immer weiter fortschreitenden Gangstörung führt. Etwa 77.000 Menschen in Europa leiden unter dieser Krankheit.

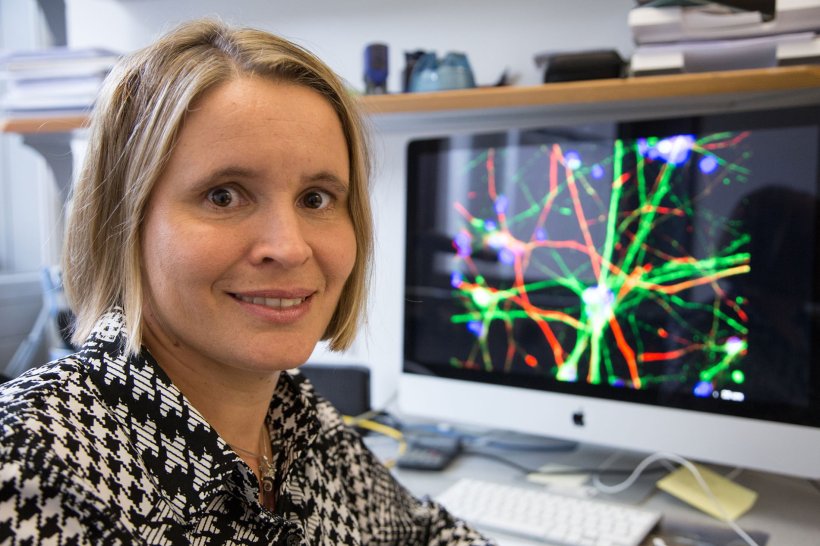

Ihre Ursache hat sie, so viel weiß die Forschung bereits, in den Nervenzellen im Gehirn. Diese sind jedoch besonders schwierig zu untersuchen. Ein Forschungsteam um Dr. Tania Rizo und Prof. Dr. Beate Winner, beide aus der Stammzellbiologischen Abteilung (Leiterin: Prof. Dr. Beate Winner) des Universitätsklinikums Erlangen, wendet dabei eine ganz besondere Methode an: Es programmiert Hautzellen von Patienten zu Stammzellen um und in einem zweiten Schritt zu Gehirnzellen, um daran zu forschen. Eine erste Erkenntnis haben die Forscherinnen so gewonnen: Bei Menschen, die an HSP leiden, ist die Kalziumregulation gestört.

Die Wissenschaftler veröffentlichten ihre Erkenntnisse jetzt im Fachjorunal Brain.

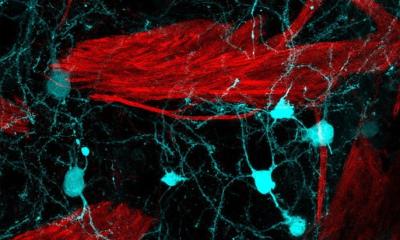

Unsere Nervenzellen im Gehirn haben viel zu tun. Um zu funktionieren, benötigen sie ein funktionierendes Schienennetz, mit dessen Hilfe sie Eiweiße und andere Zellbestandteile hin und her transportieren können: die sogenannten Mikrotubuli. Diese Mikrotubuli müssen jederzeit flexibel umgebaut werden können. Dabei hilft das Protein Spastin, sozusagen die Bautrupps, die sich um die Reparaturen im Schienennetz kümmern. Gehirnzellen von Patienten mit spastischer Paraplegie verfügen über weniger Spastin als Gehirnzellen gesunder Menschen. Der Effekt: Die Transportprozesse in den Nervenzellen sind gestört, letztlich degenerieren die Nervenzellfortsätze vollständig – es kommt zu massiven Einschränkungen beim Gehen bis hin zur Lähmung der Beine. Aber warum ist das so, welche Mechanismen spielen dabei eine Rolle?

Den Wissenschaftlerinnen Dr. Rizo und Prof. Winner ist es in Zusammenarbeit mit der Molekular-Neurologischen Abteilung (Leiter: Prof. Dr. Jürgen Winkler) des Uniklinikums Erlangen und Prof. Dr. Michael J. M. Fischer, vormals Institut für Physiologie und Pathophysiologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, gelungen, einen dieser Mechanismen aufzuspüren. Mit Unterstützung des Fördervereins für HSP-Forschung fanden sie heraus, dass die veränderte Menge an Spastin eine Schlüsselrolle für die lebenswichtige Regulation von Kalziumionen in der Zelle spielt. Diese spezifische Art von Kalziumregulation wird als „Store-operated calcium entry“, kurz „SOCE“, bezeichnet. Übrigens ist eine Störung dieses Mechanismus, so die Vermutung, auch für andere neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer mitverantwortlich.

Um Veränderungen innerhalb dieses Mechanismus nachzuweisen, haben Tania Rizo und Beate Winner einen besonderen Weg beschritten: Aus Hautzellen von HSP-Patienten werden sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen „reprogrammiert“. Diese Zellen sind sehr speziell: Sie können in jeden beliebigen Zelltyp verwandelt werden – auch in Gehirnzellen. Die Forscher der Stammzellbiologie des Uniklinikums Erlangen sind besonders erfolgreich darin, auf diese Weise Stammzellen in eben jene, sonst nur schwer zugängliche Gehirnzellen umzuwandeln. So können sie ganz gezielt an den Ursachen von neurodegenerativen Erkrankungen forschen und gezielt nach Lösungen suchen, um deren Ursachen entgegenzuwirken.

Quelle: Universitätsklinikum Erlangen

04.08.2022