News • Intensivmedizin

Neues Bildgebungsgerät warnt vor Schlaganfall

Mit 17 Millionen Fällen pro Jahr weltweit ist der Schlaganfall die zweithäufigste Todesursache. Die häufigste ist dabei eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Daher ist die Bestimmung der Hirndurchblutung eine wichtige Aufgabe bei der Diagnose von Gefäßerkrankungen wie Verschlüssen und intrazerebralen Blutungen.

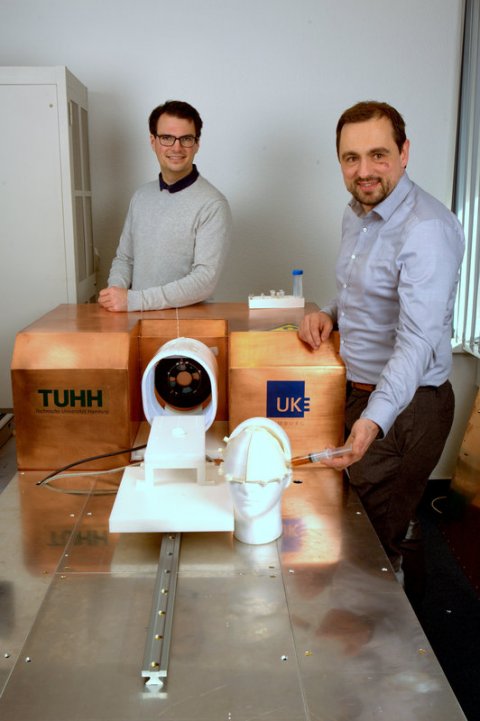

Auch nach erfolgreicher Diagnose besteht ein hohes Risiko eines erneuten Schlaganfalls oder einer Nachblutung, so dass die Patienten in den Tagen nach der Behandlung eine intensive Betreuung benötigen. Wissenschaftler der Technischen Universität Hamburg (TUHH) und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben ein neues, diagnostisches tomographisches Bildgebungssystem entwickelt, das den Zugang zu einer Gehirndurchblutung in kurzen Abständen ermöglicht und somit schnell auf einen möglichen Schlaganfall hinweist. Die Studie „Human-sized Magnetic Particle Imaging for Brain Applications“ ist jetzt im Fachmagazin Nature Communications erschienen.

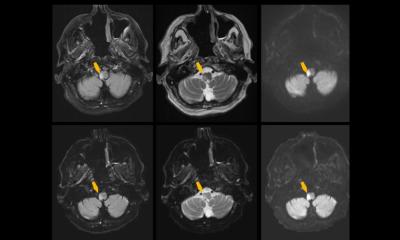

Neurovaskuläre Erkrankungen wie ischämischer Schlaganfall, intrakranielle Blutungen (ICH) und traumatische Hirnverletzungen (TBI) gehören zu den schwerwiegendsten Erkrankungen, die eine sofortige medizinische Versorgung und eine sorgfältige Überwachung nach der Behandlung erfordern. „Da etwa zwei Millionen Neuronen jede Minute nach einem akuten Schlaganfall sterben, ist die Zeit ein sehr kritischer Faktor für eine erfolgreiche Behandlung. Die Anforderungen an jede diagnostische Bildgebungstechnik sind dabei sehr hoch“, sagt Studienleiter Dr. Matthias Gräser vom Brücken-Institut für Biomedizinische Bildgebung der TUHH und des UKE. „Die Methode muss daher schnell, leicht zugänglich und benutzerfreundlich sein“. Das nun entwickelte diagnostische tomographische Bildgebungssystem (Magnetic Particle Imaging – kurz MPI) ermöglicht die Abbildung der quantitativen Gehirndurchblutung in kurzen Abständen.

Im Gegensatz zu konventionellen Bildgebungssystemen kann das System in ungeschirmten Umgebungen wie auf der Intensivstation eingesetzt werden. „Die Kombination von geringen technischen Anforderungen bei kleinem Bauraum und hervorragendem Bildkontrast ermöglichen es durch diese Technologie eine Lücke in der Versorgung von Schlaganfallpatienten zu schließen“, sagt Prof. Dr. Tobias Knopp, Leiter des Instituts für Biomedizinische Bildgebung der TUHH. Hierdurch ermöglicht MPI die Überwachung von Schlaganfällen auf der Intensivstation.

Das Magnetic Particle Imaging-System ist auf Gehirnanwendungen zugeschnitten und hat eine Bohrungsgröße von 19 bis 25 cm, die einen menschlichen Kopf aufnehmen kann. Die technischen Anforderungen wurden so gering wie möglich gehalten und erfüllen gleichzeitig bereits die Anforderungen an Sensitivität für ein Überwachungsgerät für zerebrale Erkrankungen. Der Scanner ermöglicht eine geringe Stellfläche auf der Intensivstation, was notwendig ist, wenn bereits mehrere lebenserhaltende und überwachende Geräte eingesetzt werden. Das System kann direkt am Krankenbett innerhalb der Schlaganfall- oder Intensivstation montiert werden und ermöglicht die regelmäßige Überwachung des neurovaskulären Status. Basierend auf quantitativen Perfusionskarten und objektiven Kriterien werden zeitaufwändige und riskante Computertomographie (CT)- und Magnetresonanztomographie (MRT)-Aufnahmen sowie der Aufwand für den Patiententransport vermieden, was das Risiko für den Patienten und die Arbeitsbelastung für das medizinische Personal reduziert.

Die Kombination von geringen technischen Anforderungen bei kleinem Bauraum und hervorragendem Bildkontrast ermöglichen es durch diese Technologie eine Lücke in der Versorgung von Schlaganfallpatienten zu schließen

Tobias Knopp

Aktuell werden in der Klinik hauptsächlich CT und MRT Aufnahmen zur Messung der Gehirnperfusion durchgeführt. Beide Systeme benötigen aufwendig geschirmte Räume, bei der CT aufgrund der radioaktiven Strahlung, bei der MRT aufgrund der starken Magnetfelder. Zwar bieten beide Systeme hervorragende Bilder, für eine permanente Überwachung eigenen sie sich jedoch durch diese Beschränkungen nicht. Hierdurch entsteht eine Versorgungslücke für Schlaganfallpatienten, die nur durch enormen Aufwand des medizinischen Personals in Form von Lähmungskontrollen, motorischen Tests und okularen Reaktionstests geschlossen werden kann. Aufgrund der räumlichen Trennung zwischen Intensivstation und Radiologie erfolgt die Bildgebung des Gehirns derzeit nur in einem 24 Stunden Intervall oder wenn eine Verschlechterung des Patientenstatus beobachtet wird. Wird der Patient aus Sicherheitsgründen in ein künstliches Koma versetzt und muss beatmet werden, ist der Transport ein komplexer und riskanter Prozess.

Magnetic Particle Imaging hat das Potenzial diese Versorgungslücke wirksam zu schließen. Die Technologie wurde 2005 von Gleich und Weizenecker in Hamburg an den Philips Forschungslaboratorien entwickelt. 2016 erhielten sie den europäischen Erfinderpreis. Die Technologie basiert auf Eisenoxid-Nanopartikeln, die als Pharmazeutikum in die Blutlaufbahn gespritzt werden. Der Körper baut diese Eisenpartikel in der Leber ab und integriert sie in den Eisenhaushalt des Körpers was sie gut verträglich macht. Die Nanopartikel werden von außen durch mehrere Magnetfelder angeregt und beeinflusst. In diesen Magnetfeldern reagieren die Partikel wie kleine Elementarmagnete und richten sich entlang des Feldes aus. Durch optimierte Empfangssysteme lässt sich dieser Ausrichtungsprozess messen. Aus dem Messdaten kann dann nach einem Rekonstruktionsschritt nicht nur die Konzentration und der Ort der Partikel in einem Bild dargestellt werden, sondern auch Prozesse auf molekularer Ebene wie Temperatur, Bindungszustand oder Viskosität. Innerhalb einer präklinischen Umgebung konnte MPI bereits zeigen, dass es eine hohe zeitliche Auflösung (mit mehr als 46 Volumina pro Sekunde), eine gute räumliche Auflösung unter einem Millimeter und eine Nachweisgrenze von etwa 5ng Eisen besitzt.

Größte Herausforderung für die MPI Bildgebung ist der Nachweis, dass die Methode auch am Menschen anwendbar ist. Diesem Ziel sind das UKE und die TUHH mit der Entwicklung des Systems einen deutlichen Schritt näher gekommen. Das in Hamburg erfundene und auf menschliche Maßstäbe skalierte Verfahren beweist die hervorragende Vernetzung der Technischen Universität und des Uniklinikums am Standort Hamburg.

Quelle: Technische Universität Hamburg

29.04.2019